REA03

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: POESÍA Y TEATRO EN EL BARROCO

Un puente hacia la Edad de Plata desde la Literatura Comparada

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO

1.1. Este recurso tiene la siguiente vinculación curricular preferente:

- Nivel educativo: Bachillerato.

- Áreas/materias/asignaturas: 1.º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura y 1.º Bachillerato: Historia de la Filosofía; 2.º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, 2.º Bachillerato: Historia de España y 2.º Bachillerato: Historia de la Filosofía.

Guía del docente – Cuaderno digital – Presentación de los REA

1.2. Descripción. En este Recurso Educativo Abierto titulado LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: POESÍA Y TEATRO EN EL BARROCO. UN PUENTE HACIA LA EDAD DE PLATA DESDE LA LITERATURA COMPARADA ,se pretende realizar un recorrido significativo y holístico del Barroco a la Edad de Plata, concretamente a la generación del 27. La sinergia de tradición y vanguardia promovida por el 27 supone revitalizar el Barroco y muchas de sus figuras; de hecho, el prestigio de Góngora arranca a partir de esta generación de escritores, que lo reivindican como uno de los grandes autores de nuestra literatura. Además, el Barroco español constituye un momento único para las artes en el panorama internacional; entre otros muchos aspectos, conviene recordar el nacimiento del teatro nacional (asimilable al caso de otros países europeos como el francés o el inglés). Y, sin duda, este es otro nexo del Barroco del XVII español con el grupo del 27 en el siglo XX: el teatro áureo; no en vano, el poeta granadino Federico García Lorca impulsó las representaciones teatrales de los Siglos de Oro a través de la fructífera compañía teatral de La Barraca, con la que fue viajando por los pueblos de España para llevar un teatro de absoluta calidad a los pueblos españoles. Por otra parte, la impronta y reinterpretación del teatro español de los siglos XVI y, sobre todo, XVII conforman un pilar imprescindible para entender la dramaturgia del 27 en su fabulosa aleación de Tradición y Vanguardia.

VÍDEO REA03. Las apariencias engañan: poesía y teatro en el Barroco.

Así pues, con este REA se persigue una lectura crítica del movimiento barroco (acompañada del cuestionamiento de ideas anquilosadas, como la del enfrentamiento artificioso entre tendencias poéticas barrocas, como la conceptista y la culterana, como la del reduccionismo en la comprensión de algunos autores y obras ─Góngora y la complejidad como clave única─), así como una lectura creativa que una la producción barroca con la literatura del grupo del 27. De esta manera, se pretende enriquecer la dimensión lectora para reconciliarla con los espacios de libertad y creatividad, así como procurar una coherencia vertebradora de las tareas mediante la metodología de la Literatura Comparada.

1.3. Referencias de la BVPB y otras fuentes utilizadas.

1.4. Los objetivos del aprendizaje de este recurso educativo son los siguientes:

- Conocer la literatura barroca en su contexto histórico, cultural y de corrientes de pensamiento.

- Establecer relaciones entre periodos literarios alejados en el tiempo.

- Enfatizar las grandes creaciones barrocas como obras por antonomasia en la configuración de los géneros literarios.

- Reivindicar la creatividad lectora frente a los enfoques formulísticos de la lectura.

- Relacionar los textos literarios con el contexto más cercano y actual para los estudiantes.

- Profundizar en la Literatura Comparada como una metodología activa que potencia la creatividad y la comprensión lectora desde perspectivas críticas.

- Manejar textos literarios en ediciones de bibliotecas virtuales.

1.5. Contexto histórico y cultural.

Resulta llamativo el hecho de que los periodos de crisis históricas, políticas, económicas o de pensamiento sean especialmente propicios para el esplendor artístico y cultural. Uno de los ejemplos por excelencia lo constituye la literatura española del Barroco o la generación del 27, dinamitada por una guerra civil e incardinada en el crac económico del 29, así como en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Por otra parte, conviene establecer paralelismos entre acontecimientos del pasado y del presente que pueden generar impulsos similares. La crisis del Barroco, la de entreguerras y la actual (a pesar de la falta de perspectiva cabal) presentan concomitancias que permiten establecer relaciones directas. Concretamente, el desengaño de los sentidos barrocos y la crisis de la representación vanguardista, parecen confluir en la post-postmodernidad (denominación radicalmente actual de pensadores como Markus Gabriel).

En este sentido, la metodología de la Literatura Comparada resulta especialmente eficaz para promover una comprensión lectora multidimensional, capaz de englobar competencias lingüísticas, operaciones cognitivas (inferencias, síntesis, relaciones…) de tipo sociocultural y estratégicas.

2. ACTIVIDADES

Crea una carpeta local titulada Prácticas REA03 Las apariencias engañan, donde iremos guardando documentos, audios y otros materiales. Descarga desde este enlace la plantilla para tu Cuaderno digital REA03 Las apariencias engañan. Este será uno de los varios cuadernos que irán formando tu Portafolio digital. Renombra el fichero con las iniciales de tu nombre.

2.1. MOTIVAR. Apariencias en las redes sociales

Con esta actividad, se pretende acercar la exaltación de la falsa belleza barroca a la utilización actual de las redes.

«La literatura comparada es el estudio de las literaturas más allá de las fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión, como las artes (i.e., pintura, escultura, arquitectura, música), la filosofía, la historia, las ciencias sociales (i.e., política, economía, sociología), las ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la comparación de una literatura con otra u otras y la comparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana»

Henry Remak

Literatura Comparada

En virtud del amplio y sugestivo concepto de Literatura Comparada, planteamos una suerte de tareas y actividades vertebradas por esta metodología y conducentes a una actividad final.

Así, pretendemos una comprensión profunda, personal y creativa que desborde las aproximaciones superficiales, meramente aparienciales. Por ello, se pretende -ya desde esta primera actividad- acercar al contexto próximo del estudiantado cuestiones que parecen remotas como, por ejemplo, la entrega barroca hacia lo artificial y ─paradójicamente─ la crisis profunda en cuanto a confiar a los sentidos una información fidedigna. Este hecho incontestable, como veremos a continuación, puede relacionarse en la actualidad con la fiebre de utilización de filtros en las redes sociales, tan atractivos en su falsedad artificiosa, como nada fiables en su carácter verdadero.

Actividad REA03.2.1.1.Filtros en RRSS

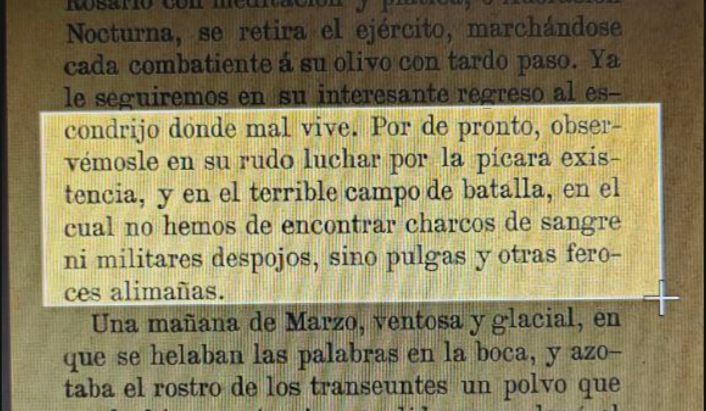

El descubrimiento de la apariencia como elemento poco fiable constituye, sin duda, uno de los grandes hallazgos del Barroco. Este gusto por la belleza falsa, artificial, no parece tan extraña en la actualidad, sobre todo si pensamos en los filtros utilizados permanentemente en las redes sociales. A continuación, se proponen un vídeo breve sobre los filtros en RRSS y un soneto satírico barroco (con búsqueda a través de Europeana) que sintetiza elementos fundamentales de la cosmovisión de aquel momento.

Este reportaje se emitió en el programa de noticias Telediario 1 de la cadena pública y recoge ejemplos de fotos originales y fotos retocadas mediante filtros.

«En las redes sociales casi nada es lo que parece».

La falsa perfección de las redes sociales daña nuestra autoestima (1:15, RTVE Telediario 1 15/10/2021) https://www.rtve.es/play/videos/telediario-1/redes-sociales-filtros-efectos-autoestima/6139242/

Metodología: Cabezas juntas numeradas

Leonardo de Argensola, grab. Manuel Salvador Carmona, Madrid, Joachin de Ibarra, 1770. BDH. https://www.cervantesvirtual.com/portales/hermanos_argensola/imagenes_retratos/imagen/imagenes_retratos_5/

Las apariencias engañan

Tarea 03.2.1.1.1. Con la metodología de Cabezas juntas numeradas.

Ahora vamos a trabajar en equipo; en grupos de tres o cuatro miembros. Cada pregunta que formule el docente será respondida individualmente y, después, compartida con el equipo para tomar una decisión común. El profesor dirá un número, que previamente nos hemos asignado, y el alumno seleccionado explicará los acuerdos del grupo.

Una vez consultado el material, tratad de responder a las siguientes cuestiones e incluid vuestras respuestas en el Cuaderno digital que habéis creado:

- ¿Es comparable la exaltación de la falsa belleza barroca con el uso de filtros en RRSS? Indicad los puntos de contacto y sus divergencias.

- ¿Qué supone para vosotros el hecho de que la apariencia nos engañe?

- ¿Cómo creéis que pudo afectar a las mujeres y hombres barrocos el desconfiar de los sentidos?

Retrato de Lupercio Leonardo de Argensola. Autor desconocido. Óleo sobre lienzo. https://www.cervantesvirtual.com/portales/hermanos_argensola/imagenes_retratos/imagen/imagenes_retratos_3/

2.2. RECORDAR CONOCIMIENTOS PREVIOS. Un viaje al Barroco

Vamos a tratar de conectar con los conocimientos previos que tenéis sobre el Barroco. No es la primera vez que habéis oído mencionar este movimiento, que se relaciona con todas las artes. A ver qué recordamos.

Actividad REA03.2.2.1. Desmayarse y atreverse…

Fotografía de FELIX LOPE DE VEGA] https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=482694 Recitario APE Quevedo. Lope de Vega: soneto «Si esto es amor».

Tarea 03.2.2.1.1 Con metodología de Folio giratorio.

En el bloque anterior, hemos introducido el engaño de los sentidos como un elemento fundamental del Barroco. No es la primera vez que oyes hablar de este movimiento estético, escuchad con atención el siguiente soneto de Lope:

- Anotad en vuestro cuaderno digital características relevantes del tema y de la forma en enunciados breves.

- Después, para trabajar cooperativamente, necesitaremos un folio para cada grupo de tres o cuatro alumnos y material de escritura, ya que cada uno escribiréis un enunciado breve sobre el poema, con el fin de redactar entre todos un texto coherente que resuma el contenido del texto.

- Asimismo, anotamos en el cuaderno digital lo que sé (individual) sobre la figura y obra de Lope de Vega

- Para anotar después lo que sabemos (aprendizaje cooperativo), y compartirlo, finalmente, en gran grupo.

Recitario APE Quevedo 538. Lope de Vega (1562-1635): soneto CXXVI «Desmayarse, atreverse, estar furioso», en La hermosura de Angélica (1602 [1946], p. 305, recitado por Enrique Ortiz Aguirre. Texto digital en Biblioteca Digital Memoria de Madrid

Actividad REA03.2.2.2. ¿Y en la pintura?

Tarea 03.2.2.2.1. Se trabajará por parejas con la técnica de lápices al centro.

Tratad de localizar en este cuadro las características barrocas que habéis identificado en la actividad anterior.

- Uno de los elementos fundamentales de esta pintura es el contraste entre la luz de los personajes y la oscuridad del fondo, una técnica conocida como claroscuro.

- Identificad otros contrastes y otras características, y tratad de justificarlas en la órbita del Barroco.

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp), de Rembrandt (1632). En Mauritshuis, La Haya (Países Bajos) https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt_-_The_Anatomy_Lesson_of_Dr_Nicolaes_Tulp.jpg

2.3. COMPRENDER. Desactivamos estereotipos

El Barroco es un movimiento estético de primer orden que en España encuentra su plenitud en el siglo XVII; en el ámbito de la Literatura, se han distinguido dos tendencias que comúnmente se enfrentan: el culteranismo y el conceptismo. El estilo barroco podría caracterizarse por su artificiosidad, aunque los mecanismos que dinamiza no podrían comprenderse sin los hallazgos previos del Renacimiento. No en vano, del movimiento anterior hereda temas como el del amor, la naturaleza y la mitología, además de los esquemas métricos y de las figuras retóricas que, en la concepción barroca, se acumularán y adquirirán mayor complejidad, en detrimento de la naturalidad y espontaneidad renacentistas.

Sin duda, la Literatura Comparada pasa primeramente por el contraste entre textos literarios; este cotejo confirma la riqueza de estas dos tendencias y la necesidad de evitar simplificaciones para comprenderlas.

Actividad REA03.2.3.1. Conceptismo y culteranismo: lejos de las simplificaciones

Tal y como anticipábamos, conviene no enfrentar las principales tendencias poéticas barrocas como movimientos opuestos, ni tampoco asociar cada tendencia a autores y obras concretas, sino como maneras de complejidad textual que cultivaron los autores sin restricciones dicotómicas. Generalmente, se asocia el conceptismo a una complicación en la enunciación del contenido como premisa (en el concepto), mientras que en el caso del culteranismo se enfatiza la dificultad en la forma; todo ello no significa que, en muchas ocasiones, puedan discriminarse fondo y forma de manera tajante ni que existan territorios de tensionalidad. Es común identificar al escritor Francisco de Quevedo con la tendencia conceptista y a Luis de Góngora con la culterana; sin embargo, no todas las composiciones de estos autores se ajustan a este patrón.

Tarea 03.2.3.1.1. Comprendemos y nos preguntamos

Tras esta breve explicación, cada alumno de manera individual sintetiza en su cuaderno digital las principales ideas y, después, se procede a la técnica de parada de tres minutos: para ello, ya en grupos, redactáis dos preguntas sobre estos contenidos para ir respondiéndolas de manera consensuada y compartirlas en alto con los comentarios de un profesor.

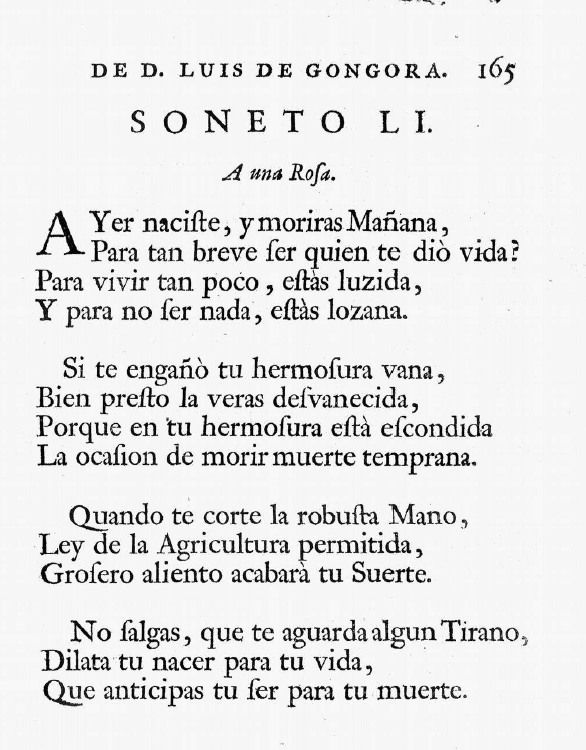

Tal y como hemos esgrimido, Luis de Góngora y Argote es un poeta identificado con la tendencia culteranista; leed estos dos poemas de Góngora y resumid brevemente su contenido. Para ello, tendremos en cuenta las Parejas cooperativas de toma de apuntes. Recoged vuestras respuestas en el cuaderno digital.

Tarea 03.2.3.1.2. Góngora, conceptista y culteranista.

- A pesar de que el título ayuda mucho a comprender el texto, ¿qué creéis que significan los dos versos finales?

- Recoged en vuestro cuaderno digital si os hubiera resultado fácil desentrañar el contenido del texto en el caso de no haber presentado título.

Soneto LI A una Rosa – Obras de don Luis de Gongora – Foppens, François imp. 1659 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=452182

Retrato de Góngora https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=481271.

Poema https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=11001592&posicion=73&presentacion=pagin

Tarea 03.2.3.1.3.

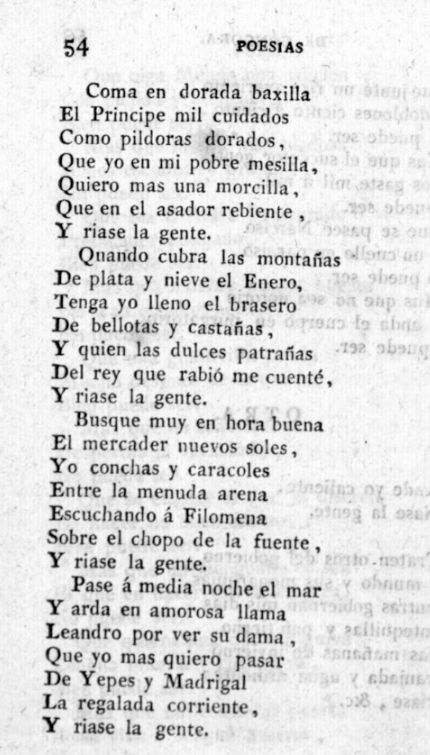

- Localiza en la BVPB el ejemplar digitalizado Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627 Poesias de Don Luis de Gongora y Argote / por Don Ramon Fernandez ; tomo IX. En Madrid : en la Imprenta Real, 1789. 14, 199, [1] p. en bl. ; 8\so\p.

- Localiza la parte II del audiolibro y escucha desde 3:47 hasta 5:17.

- Como ya sabréis, la expresión de “ande yo caliente y… ríase la gente” tiene un carácter popular muy conocido. Tratad de resumir el contenido en el cuaderno y comprobad si os ha resultado más accesible que el soneto anterior.

Audiolibro Poesias de Don Luis de Gongora y Argote (1789) – Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627 leído por Enrique Ortiz Aguirre https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=398765

Actividad REA03.2.3.2. Trabajamos con un facsímil digital

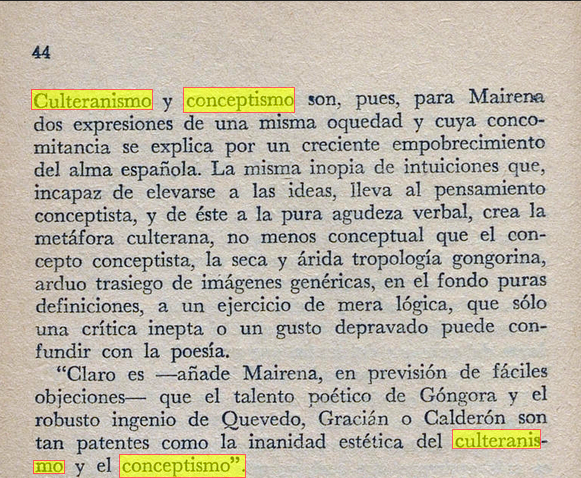

Vamos ahora a aprender a reutilizar textos facsímiles y, a continuación, trabajar con un libro facsímil de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, con el fin de constatar qué se dice de conceptismo y culteranismo; un ejemplo de claridad: Antonio Machado. Nuevamente, anotad vuestras respuestas en el cuaderno digital.

Recorte de un fragmento de texto facsímil mediante el Panel de recortes de Windows.

Edición digital: técnica del recorte de imagen e historial del portapapeles

Los sistemas operativos de los artefactos electrónicos permiten realizar capturas de recortes de imágenes que luego se pueden reutilizar, si las licencias de derechos ─como las de la BVPB─ lo permiten.

Por ejemplo, en un PC el Panel de recortes se activa pulsando la combinación de teclas Windows + Mayús + S y permite seleccionar una zona de la pantalla y guardarla en el portapapeles, para después pegarla donde interese mediante las teclas Crtl + V. Los sistemas operativos Linux, Mac o Android e iOS de teléfonos y tabletas tienen también sus propias combinaciones.

Conviene activar también el Historial del Portapapeles para poder guardar las selecciones copiadas y poder pegarlas donde y cuando convenga.

Tarea 03.2.3.2.1. Trabajamos de forma individual.

- Entra en la página de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico y utiliza el buscador general para introducir dos vocablos sin comillas: conceptismo culteranismo. Comprueba que antes has clicado en Buscar en el texto completo con el fin de que busque esos términos en el interior de las obras.

- Entre los resultados de las búsquedas, localiza el libro de Antonio Machado, Abel Martín. Cancionero de Juan de Mairena: prosas varias. Buenos Aires, Editorial Losada, S. A., 1943. p. 44 y clica en la imagen para acceder a ella.

- Ahora trata de recortar y copiar la imagen que contiene en la página los dos primeros párrafos y pégala en tu cuaderno digital con la selección de vocablos incorporada.

- Retrocede a la vista anterior (con la flecha de retroceder) y copia también el enlace directo a la imagen que aparece en los resultados y que permite saltar a ella directamente.

- Clica en el título del libro para visitar al ficha catalográfica completa de la obra: copia el título y autor, y el enlace persistente en tu cuaderno: esos metadatos identifican, sin duda, la obra y la edición.

- Escribe en tu cuaderno digital qué opinión le merecen a Antonio Machado las tendencias del conceptismo y culteranismo: ¿tiene una visión positiva de estos movimientos? ¿con qué expresiones parece resumir ambos movimientos?

Abel Martín. Cancionero de Juan de Mairena: prosas varias (1953) – Machado, Antonio, 1875-1939 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=607718

Imagen p. 44 https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=21296052&idImagen=207930390&idBusqueda=964&posicion=48&presentacion=pagina

2.4. ANALIZAR. El carpe diem y la poesía satírica

Veamos una comparación significativa para analizar diferencias y similitudes entre el Renacimiento y el Barroco, para comprender que no se trata tanto de movimientos opuestos cuanto de una cuestión de sobrecarga o acumulación del Barroco respecto a lo hallado por la estética del Renacimiento. No obstante, encontramos singularidades en el tratamiento de los temas.

Actividad REA03.2.4.1. Carpe diem

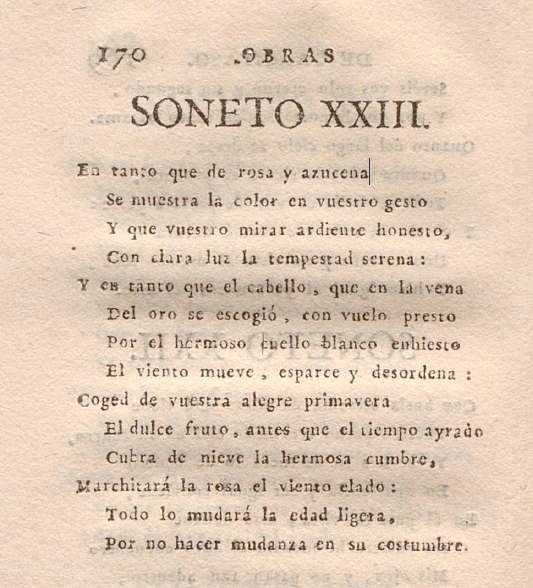

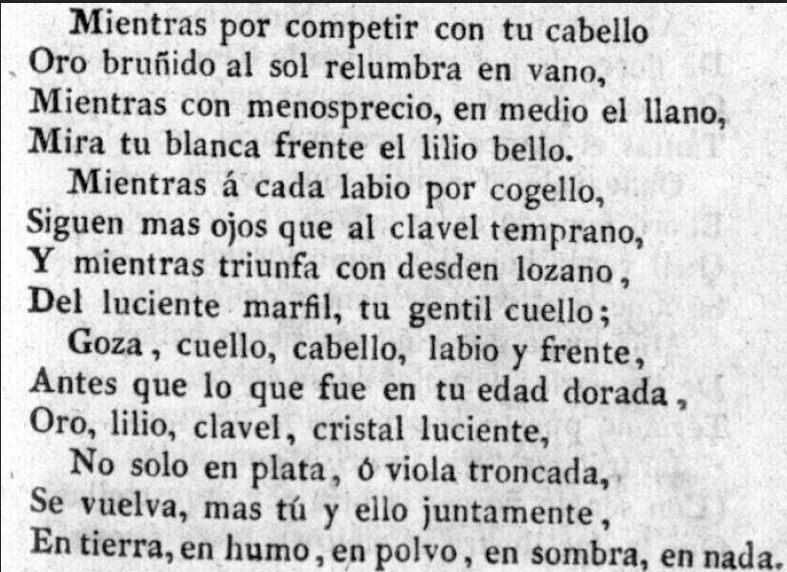

Vamos a comparar dos textos que abordan un tema común (‘carpe diem’) desde la perspectiva del Renacimiento (Garcilaso de la Vega) y del Barroco (Luis de Góngora): En tanto que de rosa y azucena / Mientras por competir con tu cabello.

Obras de Garcilaso de la Vega : ilustradas con notas. (1817.) – Garcilaso de la Vega, 1501-1536 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=603899 536. Recitario APE Quevedo 536. Garcilaso de la Vega (1503?-1536): soneto XXIII «En tanto que de rosa y azucena», póstumo 1543, recitado por Enrique Ortiz Aguirre. Texto digital en CVC.

Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora

Tarea 03.2.4.1.1. Metodología: Parejas de detectives

Estas tareas las vamos a trabajar por parejas con una metodología activa que se denomina Parejas de detectives; se trata de trabajar así las cuestiones que se presentan a continuación.

Cada alumno de la pareja plantea su hipótesis de manera oral y ambos consensuan una respuesta única que recogen en el cuaderno digital

- ¿Desde qué perspectiva aborda cada uno el paso del tiempo? ¿Qué relación tiene con que se trate de un texto renacentista y uno barroco, respectivamente?

- ¿Encuentras cierto vitalismo idealizado frente a una concepción más pesimista de la existencia? Establece vínculos de ambas perspectivas con los movimientos estéticos a los que pertenecen; al mismo tiempo, repara en los puntos en común y anótalos.

- En la imagen del soneto XXIII de Garcilaso se destaca la unión de dos palabras; ¿cómo se conoce este fenómeno que afecta al cómputo silábico?, ¿qué sílabas se unen y por qué debido al efecto de este fenómeno? Ten en cuenta que muchas versiones consignan “En tanto que de rosa y de azucena”, ¿por qué crees que se incluye la preposición destacada? Anotad las respuestas en el cuaderno digital.

- Tras la realización de las actividades, disfrutad de la lectura mediante el enlace al audio.

Tarea 03.2.4.1.2.

- Busca el soneto ─es el 5.º─ en el audiolibro de las Poesías de Góngora en la BVPB y anota minutos y segundos del comienzo y del final.

- Anotad también las diferencias que encontráis en cuanto a la sonoridad de ambos audios, de Garcilaso y Góngora.

- ¿Podríamos hablar de armonía y de desmesura en cada caso?

Soneto «Mientras por competir por tu cabello» en p. 3 y audiolibro Poesias de Don Luis de Gongora y Argote (1789) – Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627 leído por Enrique Ortiz Aguirre https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=398765

Actividad REA03.2.4.2. Batalla de gallos: la poesía satírica para los enemigos

Como seguramente sepáis, las batallas de gallos consisten en la facilidad para improvisar un rap contra el adversario; sin duda, esta tendencia tan conocida no se entendería sin los precedentes de la poesía satírica, concretamente en aquellas producciones que perseguían dañar al adversario. En este sentido, son ya célebres las disputas entre Quevedo y Góngora, a las que se sumaría también Lope de Vega. A continuación, vamos a descubrir cómo eran las primitivas ‘batallas de gallos’, llenas de ingenio verbal, durante el Barroco. ¿Imaginas estos poemas “a golpe de rap”?

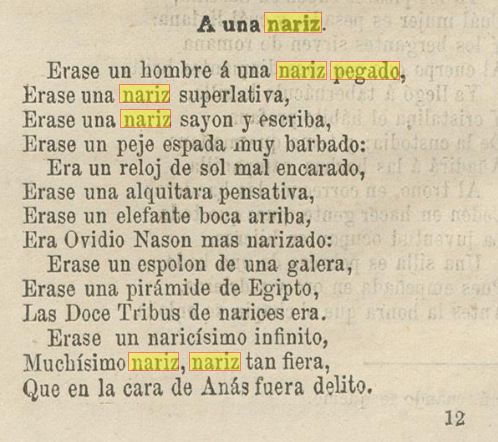

Tarea 03.2.4.2.1.

- Vamos a buscar un famoso soneto en en la BVPB; para ello, accede a la página de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico y utiliza el buscador general clicando, como ya sabemos, en Buscar en el texto completo con la siguiente búsqueda: nariz pegado.

- Discriminad entre los resultados para localizar el soneto en cuestión.

- Recorta la imagen y pégala en tu cuaderno digital.

Poesías de D. Francisco de Quevedo Villegas ó Lo mejor del parnaso español y Las musas castellanas. (1875) – Quevedo, Francisco de, 1580-1645 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=609995

Soneto CXLII

«Anacreonte español, no hay quien os tope.

Que no diga con mucha cortesía,

que ya que vuestros pies son de elegía,

que vuestras suavidades son de arrope.

¿No imitaréis al terenciano Lope,

que al de Belerofonte cada día.

sobre zuecos de cómica poesía

se calza espuelas, y le da un galope?

Con cuidado especial vuestros antojos

dicen que quieren traducir al griego,

no habiéndolo mirado vuestros ojos.

Prestádselos un rato a mi ojo ciego,

porque a luz saque ciertos versos flojos,

y entenderéis cualquier gregüesco luego.»

Obras de Don Luis de Gongora comentadas (1644) – Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=451252

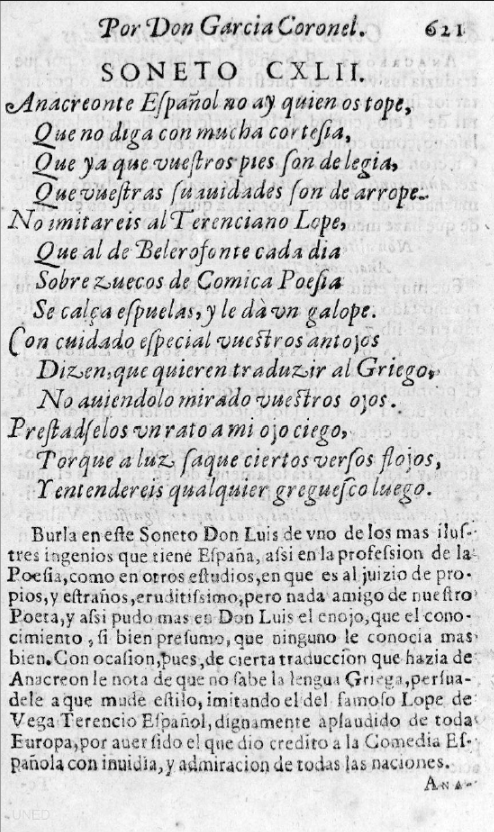

Tarea 03.2.4.2.2.

- Ahora buscamos el soneto de Góngora contra Quevedo en la obra del fondo de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico con este título: Obras de Don Luis de Gongora comentadas.

- Clica en el icono del ejemplar en PDF para que se abra en otra pestaña del navegador o descárgalo en la Carpeta de prácticas.

- Busca el soneto CXLII (ayúdate del índice del documento o utiliza el buscador en el PDF (Control+F).

- Copia el texto electrónico del soporte digital utilizando la selección con el cursor y el comando copiar (Control+C) para que vaya al Portapapeles.

- Pega (Control+V) el texto a tu cuaderno digital .

- Identificad expresiones ofensivas hacia el otro y redactadlas en un español coloquial actual (tanto en este soneto como en el anterior).

2.5. APLICAR. Góngora, el teatro barroco y el 27

La denominada generación del 27, en su intento por aunar la tradición y las Vanguardias, no sólo recuperó a autores olvidados como Luis de Góngora y Argote, sino que aportó una visión moderna, en general, de todos los clásicos. Federico García Lorca, uno de los grandes poetas del 27, sintió gran admiración hacia la figura de Góngora y su poesía.

Actividad REA03.2.5.1. Compara este poema de Lorca con el de Góngora: puente de plata

¿Qué aporta la metáfora en estos poemas? Asociad la figura que plantea la sustitución de una imagen con otra, con la que guarda relación, respecto al Barroco; asimismo, vinculad esta figura a las sinergias entre tradición y vanguardias que plantea el grupo del 27.

- Vamos a trabajar con parejas cooperativas de investigación; de esta manera, los alumnos de forma individual, articulan una respuesta personal a la cuestiones que se van a plantear, partiendo de su intuición y sus conocimientos previos sobre el tema.

- A continuación, se ponen en común dentro del equipo base las distintas hipótesis de sus miembros, buscando consensuar una, que será puesta a prueba en la investigación.

- Se parte de la hipótesis de que las metáforas suponen una manera de ver la realidad para enriquecerla, ya que suponen la sustitución de una realidad por otra con la que guarda relación.

Federico García Lorca

«Preciosa y el aire», en el audiolibro Primer romancero gitano : (1924-1927) (D.L. 1993.) – García Lorca, Federico, 1898-1936 leído por Gerardo Fernández San Emeterio https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=590221

Tarea 03.2.5.1.1.

- Abrid el ejemplar facsímil por la página 13 para leer el poema «Preciosa y el aire» de Federico García Lorca y escuchad esa parte en el audiolibro.

- Localizad las metáforas del texto y tratad de explicarlas; prestad especial atención a la primera: “su luna de pergamino”,

- ¿Es una metáfora?

- ¿A qué realidad puede referirse?

- ¿La enriquece?

- ¿Cómo?

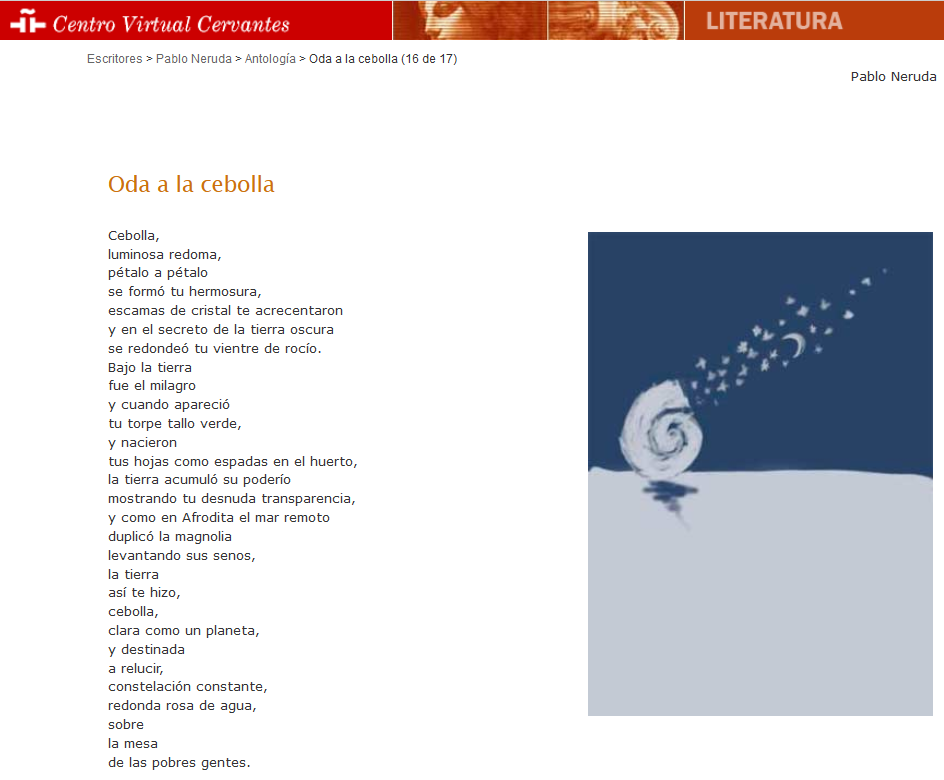

Pablo Neruda

Recitario APE Quevedo 5376. Pablo Neruda (1904-1973): poema «Oda a la cebolla», en Odas elementales [2006], recitado por Enrique Ortiz Aguirre (14 octubre 2024). Texto digital en CVC.

Tarea 03.2.5.1.2.

- Escuchad atentamente el audio de esta «Oda a la cebolla» de Pablo Neruda; es importante que os fijéis en que la oda era una composición destinada a grandes asuntos nobles, habida cuenta de su carácter solemne; ¿creéis que es el caso? Tratad de justificar por qué lo dedica a un alimento tan humilde.

- «Redonda rosa de agua» es una fantástica metáfora para una cebolla; aplicad metáforas a realidades cotidianas ─como en este caso─ y reflexionad en torno a si estas propuestas enriquecen la realidad. Consignad vuestras respuestas en el cuaderno digital.

Actividad REA03.2.5.2. Una nueva fórmula: el teatro barroco español

El teatro barroco español supone el nacimiento de la comedia nacional; este hallazgo se relaciona directamente con la estética barroca, ya que -como buen movimiento dionisiaco- se decide por la subversión de las normas clásicas. Así, frente a la célebre regla de las tres unidades en las representaciones teatrales (que perseguían garantizar la verosimilitud y la credibilidad sobre las tablas), Lope de Vega, en su célebre obra de El arte nuevo de hacer comedias, promueve la ruptura de estas normas, en aras de lograr el entretenimiento del espectador. Uno de los elementos fundamentales es la mezcla de elementos cultos y populares, con la inclusión del acervo del saber popular.

El micrositio temático de la colección Teatro español (s. XV – s. XX) en la BVPB reúne obras impresas y manuscritas, fechadas entre el siglo XV y principios del siglo XX, que representan tanto los grandes géneros teatrales (tragedia, drama y comedia), como las formas menores (autos sacramentales, entremeses, sainetes, loas y pasos) y el teatro musical (óperas y zarzuelas). Proceden de diversas instituciones, museos, fundaciones y bibliotecas que han digitalizado sus fondos y se ofrecen en común en la web de la BVPB.

Cabe destacar el gran número de comedias del Siglo de Oro Español del Museo Nacional del Teatro, pertenecientes a algunos de los grandes maestros del género como Luis Vélez de Guevara, Lope de Vega, Tirso de Molina, Francisco de Rojas Zorrilla, o el dramaturgo español por excelencia, Calderón de La Barca.

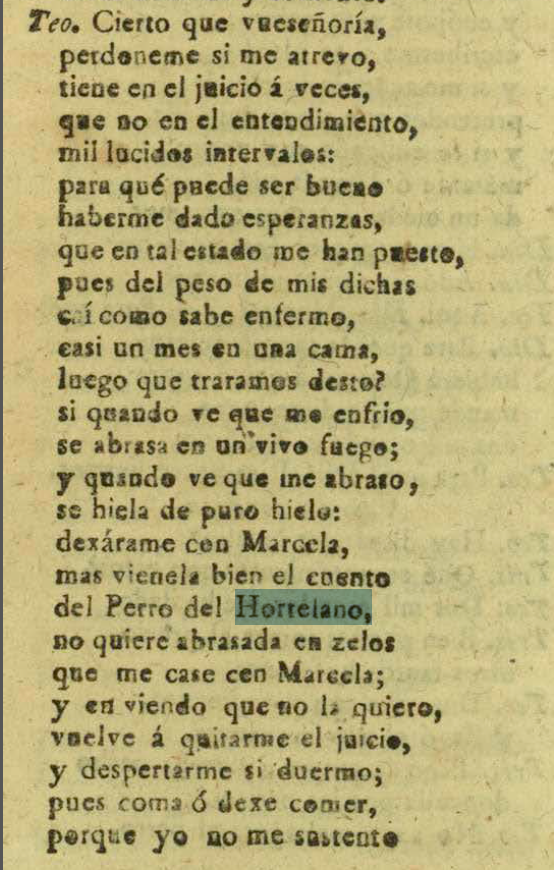

El perro del hortelano

Tarea 03.2.5.2.1.

- Acudimos al micrositio Teatro español (s. XV – s. XX) y localizamos en el buscador la comedia lopesca El Perro del hortelano, con los siguientes datos: El perro del hortelano : comedia / de Lope de Vega Carpio . [S.l.] : [s.n.], [s.a]. [32] p. ; 4º.

- El saber popular se encuentra, por antonomasia, en dichos y refranes. Este es el caso del dicho “Eres como el perro del hortelano, que…”. Buscad el dicho completo en la Jornada Segunda (al descargar el PDF del micrositio, podéis consignar en el buscador (Control+F) el vocablo hortelano; aparece solo dos veces, y la primera es en el título).

- Anotad en el cuaderno digital la explicación.

- Comprobad que vuestra respuesta encaja con las palabras de Teodoro y explicad brevemente su sentido.

- En la Segunda Jornada, Teodoro se dirige a Diana y utiliza esta expresión del perro del hortelano; escuchad este fragmento del audiolibro de la obra ¿Qué le quiere decir Teodoro a Diana?

Retrato de Lope de Vega Europeana Germanisches Nationalmuseum Nürnberg https://www.portraitindex.de/documents/obj/33810433. Fragmento del audiolibro en producción El perro del hortelano : comedia (s.a) – Vega, Lope de, 1562-1635, leído por Enrique Ortiz Aguirre https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=412066

2.6. VALORAR

La relación de Góngora con el 27 presenta dimensiones variadas, pero absolutamente identificables. Vamos a acercarnos a lo que pensaba el 27 del poeta cordobés y a las intertextualidades que estos poetas mostraron respecto al escritor barroco.

Actividad REA03.2.6.1. Ándeme yo caliente… Defensa y reivindicación de Góngora por parte del 27

El 27 y Góngora

En esta cita, se resume el enlace directo entre la generación o grupo del 27 y la figura barroca del poeta Luis de Góngora; se puede comprobar cómo este homenaje no se reduce a un mero reconocimiento, sino que los poetas del 27 se comprometieron con la obra del cordobés en múltiples sentidos.

Dámaso Alonso: Góngora entre dos centenarios (1962).

«Todos los poetas del grupo, en nuestras reuniones en cafés o en casa de algún amigo, hablábamos de Góngora, discutíamos pasajes. Queríamos también preparar la defensa contra los feroces enemigos: estábamos indignados porque la Academia no había querido celebrar el centenario del poeta […]

Queríamos organizar actos para la celebración del centenario. Escribimos cartas -firmadas por todos nosotros- a varios de los maestros literarios de entonces. Las contestaciones a esas cartas fueron casi todas negativas. Quisimos hacer una biblioteca del centenario en la que se publicaran las obras de Góngora y otras en su honor. Yo preparé la edición de las Soledades, y mi libro tuvo un éxito mundial (con muchas reseñas en España, Europa y América); Gerardo Diego reunió su preciosa Antología Poética en honor de Góngora, que es un excelente índice del influjo del poeta a través de siglos de poesía española; Cossío publicó una pulcra edición de los romances; Salinas, Guillén y Alfonso Reyes se comprometieron a editar los sonetos, las octavas y las letrillas del poeta, pero no lo hicieron […]

El centenario de Góngora, en 1927, fue una explosión de entusiasmo juvenil. Los jóvenes de entonces nos sentíamos cerca de algunos de los problemas estéticos que habían ocupado a Góngora. Estaba en el ambiente europeo la cuestión de la pureza literaria: se trataba de eliminar del poema toda ganga, todo elemento no poético. Nos preocupaba también la imagen: en la imagen íbamos detrás del movimiento ultraísta -en el que alguno, Gerardo Diego, había participado ya-. Ese movimiento había sido estridentista. Y ahora, en los años inmediatamente anteriores a 1927, nada de estridentismo: se trataba de trabajar perfectamente, en pureza y fervor, de eliminar del poema elementos reales y dejar todos los metafóricos, pero de tal modo que éstos satisficieran a la inteligencia con el sello de lo logrado.»

A continuación, vais a leer dos fragmentos de autores del 27 que suponen un homenaje evidente a Góngora (esta comparación textual constituye el nivel más sencillo de la Literatura Comparada, en el que pueden cotejarse diferentes textos literarios, pertenezcan o no a la misma época). Se trata de dos tipos de homenajes diferentes, como podréis comprobar enseguida:

«Góngora» de Luis Cernuda

«[1] El andaluz envejecido que tiene gran razón para su orgullo,

el poeta cuya palabra lúcida es como diamante,

harto de fatigar sus esperanzas por la corte,

harto de su pobreza noble que le obliga

a no salir de casa cuando el día, sino al atardecer,

ya que las sombras

más generosas que los hombres, disimulan

en la común tiniebla parda de las calles

la bayeta caduca de su coche y el tafetán delgado de su traje;

harto de pretender favores de magnates,

su altivez humillada por el ruego insistente,

harto de los años tan largos malgastados

en perseguir fortuna lejos de Córdoba la llana y de su muro excelso,

vuelve al rincón nativo para morir tranquilo y silencioso.

[2] Ya restituye el alma a soledad sin esperar de nadie

si no es de su conciencia, y menos todavía

de aquel sol invernal de la grandeza

que no atempera el frío del desdichado,

y aprende a desearles buen viaje

a príncipes, virreyes, duques altisonantes,

vulgo luciente no menos estúpido que el otro;

ya se resigna a ver pasar la vida tal sueño inconsistente

que el alba desvanece, a amar el rincón solo

adonde conllevar paciente su pobreza,

olvidando que tantos menos dignos que él, como la bestia ávida

toman hasta saciarse la parte mejor de toda cosa,

dejándole la amarga, el desecho del paria.

[3] Pero en la poesía encontró siempre, no tan solo hermosura, sino ánimo,

la fuerza del vivir más libre y más soberbio,

como un neblí que deja el puño duro para buscar las nubes

traslúcidas de oro allá en el cielo alto,

ahora al reducto último de su casa y su huerto le alcanzan todavía

las piedras de los otros, salpicaduras tristes

del aguachirle caro para las gentes

que forman el común y como público son árbitro de gloria.

Ni aun esto Dios le perdonó en la hora de su muerte.

Decretado es al fin que Góngora jamás fuera poeta,

que amó lo oscuro y vanidad tan solo le dictó sus versos.

Menéndez y Pelayo, el montañés henchido por sus dogmas,

no gustó de él y le condena con fallo inapelable.

[4] Viva pues Góngora, puesto que así los otros

con desdén le ignoraron, menosprecio

tras del cual aparece su palabra encendida

como estrella perdida en lo hondo de la noche,

como metal insomne en las entrañas de la tierra.

Ventaja grande es que esté ya muerto

y que de muerto cumpla los tres siglos, que así pueden

los descendientes mismos de quienes le insultaban

inclinarse a su nombre, dar premio al erudito,

sucesor del gusano, royendo su memoria.

Mas él no transigió en la vida ni en la muerte

y a salvo puso su alma irreductible

como demonio arisco que ríe entre negruras.

[5] Gracias demos a Dios por la paz de Góngora vencido;

gracias demos a Dios por la paz de Góngora exaltado;

gracias demos a Dios, que supo devolverle

(como hará con nosotros)

nulo al fin, ya tranquilo, entre su nada.»

Luis Cernuda: poema «Góngora», escrito del 6 al 9 de septiembre de 1941, incluido en Como quien espera el alba (1947).

«Soledad tercera» de Rafael Alberti

«Conchas y verdes líquenes salados,

los dormidos cabellos todavía,

al de una piedra sueño, traje umbroso

vistiendo estaban, cuando desvelados,

cítaras ya, esparcidos,

por la del viento lengua larga y fría

templados y pulsados fueron y repetidos,

que el joven caminante su reposo

vio, música segura,

volar y, estrella pura,

diluirse en la Lira, perezoso. […] »

Rafael Alberti: «Soledad tercera».

Tarea 03.2.6.1.1.

- En el caso de Cernuda, nos encontramos con un poema que trata de abordar la vida y obra de Góngora, así como su significación y sentido en la literatura española. Vamos a realizar esta tarea con la técnica del mapa conceptual a cuatro bandas; el mapa conceptual debe atender los siguientes apartados: vida, obra y lugar de Góngora en la literatura. Se trata de realizar una representación con las ideas principales; si os sentís cómodos, tratad de incluirlo en el cuaderno digital, añadiendo formas y diagramas; en el caso de que no sea posible, podéis utilizar una hoja en blanco para representar las ideas jerarquizadas de manera representativa.

- Localizad elementos relacionados con el conceptismo y el culteranismo propios de la estética barroca en este fragmento de Alberti, poeta del 27. Recordad que el hipérbaton, la metáfora, el paralelismo o la dilogía son figuras características del famoso poeta cordobés.

- Explicad qué aportan estos recursos al sentido, interpretando las figuras con vuestras propias palabras.

- Si tienes dificultades para recordar las figuras retóricas, consulta en Europeana y busca en el título figuras retóricas.

Se recomienda consultar la obra el Diccionario de tropos y figuras de retórica con ejemplos de Cervantes / por Luis de Igartuburu (1842) en la Biblioteca Digital Hispánica.

2.7. CREAR. Algunas comparaciones no son odiosas

Actividad REA03.2.7.1. Literatura Comparada: creamos una presentación en formato digital

La Literatura Comparada permite un enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que pretende la recuperación de la lectura como experiencia total. Además, genera un espacio de comunicación entre las artes.

Plantead comunicaciones entre la literatura barroca y la generación del 27 en relación con otras artes (la pintura, la escultura, la música, la arquitectura…); recordad que podéis adoptar una perspectiva temática, de personajes, de motivos, de recursos, de mentalidades…

Para ello, podéis comparar cualquier texto barroco con un cuadro, con una representación arquitectónica, con una pieza musical…

Organizaos en grupos de cuatro; se dedicarán sesiones en clase (se sugieren dos) en las que el docente orientará el enfoque de los trabajos y hará las veces de guía en el aprendizaje.

Podrá utilizarse cualquier soporte digital al alcance de los alumnos.

Tarea 03.2.7.1.1. Para la presentación digital, se sugiere la siguiente estructura:

- TÍTULO ORIGINAL E INTEGRANTES DEL GRUPO (nombres y curso).

- JUSTIFICACIÓN: Por qué se ha elegido el tema.

- PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES Y OBRAS EN CUESTIÓN (brevemente).

- ANÁLISIS COMPARATISTA (semejanzas y divergencias bien argumentadas mediante evidencias y desde diferentes puntos de vista: tópicos, técnicas, formas, recursos retóricos, estilo…).

- CONCLUSIONES: tanto del trabajo como de la aplicación de la Literatura Comparada a la enseñanza de la literatura.

- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

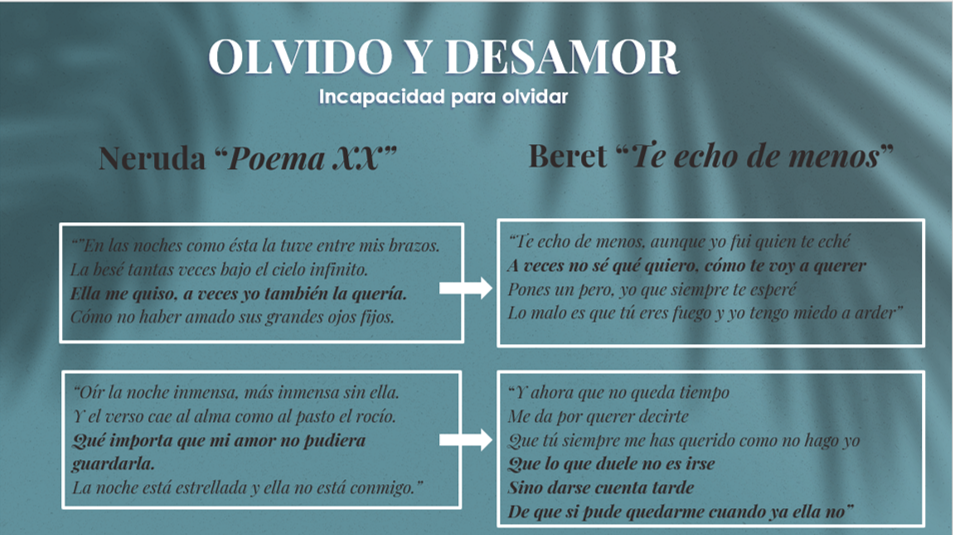

También podéis elegir cualquier autor del 27 y de su entorno, como el poeta chileno Pablo Neruda. Os pueden sorprender los puntos de contacto entre el poeta y algún cantante actual, como se recoge en esta diapositiva, a modo de ejemplo, como parte de esta actividad:

Una vez que hayáis terminado las presentaciones, recortad la portada digital y la pegáis en el cuaderno digital. Tendréis que distribuiros las tareas (el profesor os ayudará) para presentar al grupo clase las diapositivas durante unos 15 minutos.

3. OTRAS SECCIONES

Se recopilan a continuación las páginas informativas generales sobre REA BVPB, las videopíldoras informativas generales y las videopíldoras específicas de ciertos REA.

3.1. PÁGINAS GENERALES INFORMATIVAS

3.2. VIDEOPÍLDORAS INFORMATIVAS GENERALES

- VÍDEO REA00.1. Cómo utilizar la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB).

- VÍDEO REA00.2. Cómo explorar los micrositios temáticos de la BVPB.

- VÍDEO REA00.3. Cómo utilizar la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH)

- VÍDEO REA00.4. La colección de audiolibros de la BVPB.

- VÍDEO REA00.5. La colección de 20 REA de la BVPB elaborados por APEQ.

3.3. VIDEOPÍLDORAS INFORMATIVAS ESPECÍFICAS

- VÍDEO REA01. ¡Menuda fauna! Argumentar narrando.

- VÍDEO REA02. Tras las huellas de los Robinsones.

- VÍDEO REA03. Las apariencias engañan: poesía y teatro en el Barroco.

- VÍDEO REA04. Oír para crear. Actividades para iniciarse en la escritura creativa.

- VÍDEO REA05. Narrativas de la España del 98: entre Realismo y Espiritualidad.

- VÍDEO REA05.2.3.1. Cómo navegar por el micrositio temático de la colección Benito Pérez Galdós.

- VÍDEO REA05.2.5. Cómo editar un audiolibro con Audacity e importar audio.

- VÍDEO REA06. La conciencia de nación y de ciudadanía. El 2 de mayo.

- VÍDEO REA07. Real-mente maravilloso. Las múltiples formas del relato.

- VÍDEO REA08. La mujer del porvenir.

- VÍDEO REA08.1. Cómo escuchar y leer los audios de Recitario APE Quevedo.

- VÍDEO REA09. Más se perdió en Cuba.

- VÍDEO REA10. ¡Que me caso! Bodas, teatro y otras cosas de hablar.

- VÍDEO REA11. Pacifismo y feminismo ante la Gran Guerra.

- VÍDEO REA11.1 Cómo navegar por el micrositio Música: del cantus firmus a la sinfonía.

- VÍDEO REA12. Retratos de mujer: explorando su papel en la historia.

- VÍDEO REA12.1 La respuesta de las mujeres

- VÍDEO REA12.2 Las mujeres en la fábrica

- VÍDEO REA13. De la mano del yo poético. Una forma de mirar la belleza.

- VÍDEO REA14. Gigantinos y molinantes: una visión totalizadora.

- VÍDEO REA15. Literatura entre costuras.

- VÍDEO REA16. Explorando la identidad española en el contexto europeo

- VÍDEO REA16.1 La estética del esperpento (recoge la grabación Luces de bohemia)

- VÍDEO REA16.2. Europeana, Hispana y el patrimonio cultural digital europeo.

- VÍDEO REA17. Versos al rescate de la memoria. Lectura activa con poesías en la formación de adultos

- VÍDEO REA18. Las voces del español: la unidad en la diversidad. Variedades idiomáticas.

- VÍDEO REA19. Argonautas virtuales: explorando la Red.

- VÍDEO REA20. Moraleja y moral. La literatura como educación de los niños.

4. CRÉDITOS

Este Recurso Educativo Abierto ha sido creado por Enrique Ortiz Aguirre (autor), Pedro Hilario Silva (revisor pedagógico), Javier Fernández Delgado (editor digital) y los miembros del equipo de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» (APEQ) para la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico de la Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y se distribuye libremente mediante licencia CC-BY-SA 4.0 DEED (Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es). Noviembre 2024.

5. ÍNDICE DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS BVPB

🔵 PRIMARIA | 🟢 SECUNDARIA | 🟠 BACHILLERATO | 🟡 ADULTOS | 🟣 F. PROFESIONAL

- REA01. ¡MENUDA FAUNA! ARGUMENTAR NARRANDO 🟢🟠

- REA02. TRAS LAS HUELLAS DE LOS ROBINSONES. TIPOS Y FUNCIONES DEL TEXTO AUTOBIOGRÁFICO, EL DIARIO 🟢

- REA03. LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: POESÍA Y TEATRO EN EL BARROCO. UN PUENTE HACIA LA EDAD DE PLATA DESDE LA LITERATURA COMPARADA 🟠

- REA04. OÍR PARA CREAR. ACTIVIDADES PARA INICIARSE EN LA ESCRITURA CREATIVA 🔵

- REA05. NARRATIVAS DE LA ESPAÑA DEL 98: ENTRE REALISMO Y ESPIRITUALIDAD 🟢🟠

- REA06. LA CONCIENCIA DE NACIÓN Y DE CIUDADANÍA. EL 2 DE MAYO 🟢

- REA07. REAL-MENTE MARAVILLOSO. LAS MÚLTIPLES FORMAS DEL RELATO 🟢

- REA08. LA MUJER DEL PORVENIR 🟢🟠

- REA09. MÁS SE PERDIÓ EN CUBA. CUBA Y LA METRÓPOLI EN EL SIGLO XIX 🟡

- REA10. ¡QUE ME CASO! BODAS, TEATRO Y OTRAS COSAS DE HABLAR 🟢🟠

- REA11. PACIFISMO Y FEMINISMO ANTE LA GRAN GUERRA 🟢

- REA12. RETRATOS DE MUJER: EXPLORANDO SU PAPEL EN LA HISTORIA 🟡

- REA13. DE LA MANO DEL YO POÉTICO. UNA FORMA DE MIRAR LA BELLEZA

- REA14. GIGANTINOS Y MOLINANTES: UNA VISIÓN TOTALIZADORA 🟠

- REA15. LITERATURA ENTRE COSTURAS 🟣🟢

- REA16. EXPLORANDO LA IDENTIDAD ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO EUROPEO 🟢🟠

- REA17. VERSOS AL RESCATE DE LA MEMORIA. LECTURA ACTIVA CON POESÍAS EN LA FORMACIÓN DE ADULTOS 🟡

- REA18. LAS VOCES DEL ESPAÑOL: LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. VARIEDADES IDIOMÁTICAS 🟢

- REA19. ARGONAUTAS VIRTUALES: EXPLORANDO LA RED 🔵

- REA20. MORALEJA Y MORAL: LA LITERATURA COMO EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 🔵

Índice: 1. Cabecera ─ 2. Actividades: Motivar | Recordar | Comprender | Analizar | Aplicar | Valorar | Crear ─ 3. Otras secciones ─ 4. Créditos ─ 5. Índice REA