REA09 GUÍA DOCENTE

MÁS SE PERDIÓ EN CUBA

Cuba y la metrópoli en el siglo XIX

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO

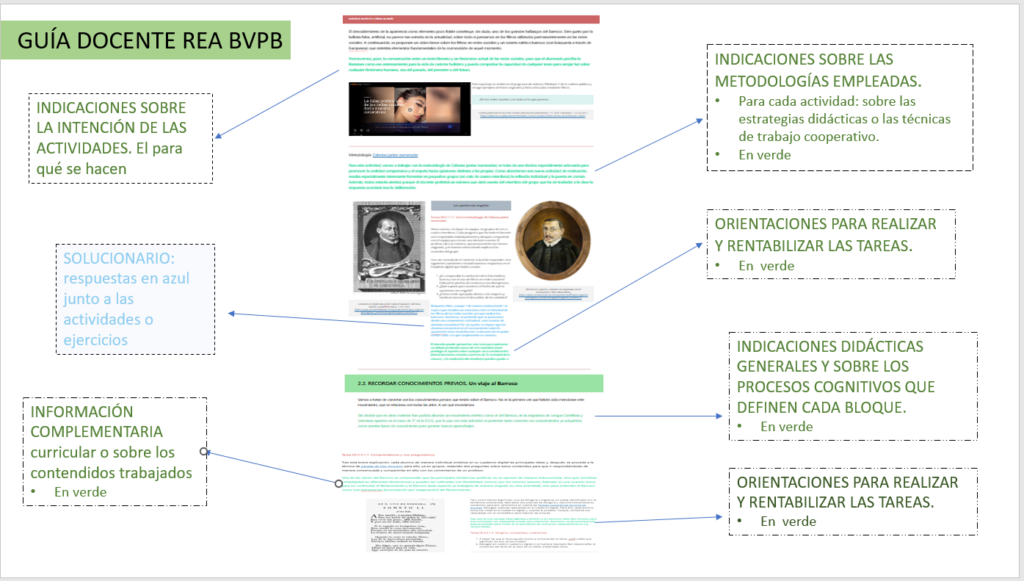

Esta GUÍA DOCENTE alude al REA del alumno, que se reproduce de nuevo, y presenta en caracteres verdes los comentarios pedagógicos que han de acompañarlo y, en azul, el solucionario a las tareas propuestas. Se trata de un documento dinámico, que pretende orientar al profesorado sobre los posibles usos didácticos y curriculares del REA, así como dotarlo de una información complementaria sobre los contenidos trabajados. Asimismo, aunque en el REA del alumno, independiente respecto a la GUÍA DOCENTE, se incluyen sucintas orientaciones para realizar las tareas, esta GUÍA amplía con algunos comentarios la propedéutica de las mismas, con el fin de rentabilizar al máximo las actividades propuestas y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, que promueve los Recursos Educativos Abiertos. El proyecto didáctico de REA BVPB se explica en las páginas de Presentación, Marco pedagógico, Estructura y Cómo utilizar.

En resumen: texto principal del REA para el alumno, texto de las actividades y tareas para el alumno, texto para el docente y solucionario.

1.1.Este recurso tiene la siguiente vinculación curricular preferente:

- Nivel educativo: Educación Secundaria Para Adultos. Nivel II.

- Áreas/materias/asignaturas: Ámbito Social. Nivel II.

Saberes básicos: Ámbito Social Nivel II.

A. Sociedades y territorios.

- El sistema capitalista desde sus orígenes a la actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales.

- Ideologías políticas, nacionalismos y movimientos culturales, sociales y religiosos de la Edad Contemporánea.

B. España en Europa y en el mundo.

- Los regímenes liberales y el constitucionalismo en España.

1.2.En este Recurso Educativo Abierto titulado MÁS SE PERDIÓ EN CUBA: CUBA Y LA METRÓPOLI EN EL SIGLO XIX se va a abordar el tema del Colonialismo en el siglo XIX a través de un ejemplo concreto: el caso singular de una de las colonias españolas más relevantes: Cuba. A través de textos, imágenes y audios los alumnos podrán conocer, de primera mano, la situación de esta colonia desde los comienzos de la Revolución Burguesa, con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, hasta la guerra final que acabará con su independencia.

Mediante diferentes actividades vamos a intentar comprender el proceso complejo por el que transcurrirá la existencia de esta colonia (o mejor dicho: provincia/colonia), tanto desde el punto de vista de los cubanos como desde la visión que de ella se tenía desde la metrópoli. Para ello, manejaremos una amplia diversidad de documentos: constituciones, gacetas periodísticas, informes militares, etc., procedentes en gran parte de los fondos de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico.

Como en el resto de los REA, las explicaciones teóricas y las recomendaciones pedagógicas figurarán en cada una de las actividades

VÍDEO REA09 Más se perdió en Cuba.

1.3. Referencias de la BVPB y otras fuentes utilizadas.

1.4. Los objetivos del aprendizaje de este recurso educativo son los siguientes:

- Descubrir, a través de materiales documentales de la época, lo que pensaban los cubanos sobre esta situación, desde principios del XIX hasta el final del siglo .

- Descubrir lo que las diferentes constituciones españolas del XIX indicaban sobre Cuba, o las colonias en general, y sobre a quiénes se identificaba como españoles en las mismas.

- Descubrir la propaganda militar española sobre la continuidad de una Cuba española y quiénes debían integrarla.

- Conocer el desarrollo de la última guerra colonial cubana que acaba en la emblemática fecha de 1898.

- Practicar la competencia literaria, lingüística, histórica, artística y bibliográfica digital a la hora de manejar fuentes fiables en bibliotecas virtuales.

1.5. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla este recurso educativo es el de las relaciones entre Cuba y España a lo largo del siglo XIX. Cuba era la principal colonia de las Antillas, la joya de lo que quedaba del Imperio español y la mayor de sus pérdidas cuando tras la guerra hispano-estadounidense España se rinde ante los EE UU y se retira de Cuba, que, a partir de ese momento, se convertirá en un Estado independiente. Su pérdida supone la mayor de las tragedias para la España peninsular y el final de una aventura (la de los descubrimientos, la colonización, el Imperio) que tiene ahora, en 1898, su triste colofón.

La expresión que da título a este recurso educativo: ¡Más se perdió en Cuba! nació en aquella época y hasta hoy se mantiene como sinónimo de tragedia personal o nacional que conlleva un sentimiento de pérdida máxima. A veces, dicha expresión se acompaña de un: «y vinieron cantando», que expresaría ese ambiguo sentimiento de tristeza y gozo que sentirían muchos de los soldaos que volvían a casa: triste, por haber sido derrotados, por la pérdida de la última colonia americana, por los que se quedaron allá; alegre, por volver a su tierra, a su casa, con los suyos, por haber salvado la vida.

2. ACTIVIDADES

¿Por qué este título para este REA?

Porque Cuba era la principal de las Antillas, la joya de lo que quedaba del Imperio español y la mayor de sus pérdidas cuando tras la Guerra hispano-estadounidense España se rinde ante los EE UU y se retira de Cuba que se convertirá en un Estado independiente.

Su pérdida supone la mayor de las tragedias para la España peninsular y el final de una aventura (la de los descubrimientos, la de la colonización, la del Imperio) que tiene ahora, 1898, su triste colofón.

Esa sensación ha quedado como sinónimo de cualquier tragedia personal o nacional, como el sentimiento de que eso es lo máximo que puede suceder y de que casi nada puede llegar a ser tan grave como aquel acontecimiento.

A veces esa frase se acompaña de un “y vinieron cantando” que puede tener un sentido múltiple porque las canciones pueden ser nostálgicas o alegres. Y seguramente tenían, en esos soldados que volvían a su tierra tras la guerra, el doble sentido triste y gozoso. Triste por haber sido derrotados, por la pérdida de la última colonia americana, por los que se quedaron allá; alegre por volver a su tierra, a su casa, con los suyos, por haber salvado la vida.

Antes de iniciar la secuencia de aprendizaje, cada alumno debe crear una carpeta local titulada Prácticas REA09 Más se perdió en Cuba y descargar en ella esta plantilla para su Cuaderno de Trabajo Digital REA09 Más se perdió en Cuba. Se puede descargar en este enlace. Se trata de uno de los varios cuadernos que irán formando su Portafolio digital. Tras descargarlo, se debe renombrar el fichero con las iniciales del nombre del alumno/a.

2.1. MOTIVAR. ¿Quiénes eran los cubanos?

El primer libro parte de un rumor según el cual España va a entregar la soberanía de Cuba a Inglaterra. El autor niega esta posibilidad por ir contra los intereses de otros países americanos, como EE UU, y de los propios cubanos aparte de los de la propia potencia colonizadora, España. Recuerda que de todas las posesiones americanas, España ha perdido ya la mayoría en tiempos recientes y “la niña bonita” de la corona española sigue siendo la isla de Cuba.

Después de rechazar todos los momentos históricos anteriores como ejemplo para Cuba, hace una comparación entre los motivos para conseguir su independencia de Inglaterra los EE UU, justificando los motivos de la misma afirmando que Cuba no tiene ninguno de esos problemas y que tampoco los EE UU se habrían independizado de Inglaterra si hubiesen tenido las mismas ventajas e independencia de que ya goza la isla de Cuba.

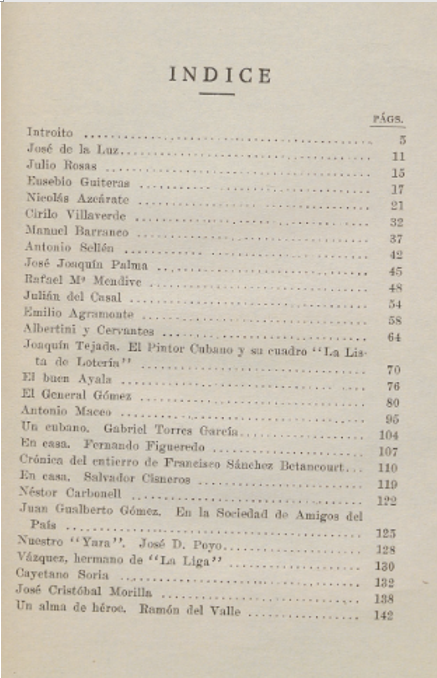

El segundo libro está escrito por José Martí, héroe de la independencia cubana y que murió durante el desarrollo de la guerra. En esta obra José Martí selecciona una serie de hombres ilustres de Cuba. Algunos de ellos lucharon por la independencia, otros son anteriores a esos acontecimientos, pero para él todos son cubanos destacados que la memoria debe seguir conservando.

Para comenzar, vamos a escuchar a un anónimo habanero ─de La Habana─ debatir sobre la independencia de Cuba, y luego vamos a leer las palabras que José Martí, héroe de esa independencia cubana, dedica a otros cubanos ilustres como él. Ambas obras pertenecen al fondo de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.

Actividad REA09.2.1.1. ¿Quiénes eran los cubanos?

Audiolibro sobre Reflexiones de un habanero sobre la independencia de esta isla (1823), Leído por Pedro Hilario Silva https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=398190

Un habanero

Este primer libro, Reflexiones de un habanero sobre la independencia de esta isla, escrito hace dos siglos por un ‘habanero’ anónimo, parte de un rumor según el cual España va a entregar la soberanía de Cuba a Inglaterra. El autor niega esta posibilidad por ir contra los intereses de otros países americanos, como EE. UU., y de los propios cubanos, aparte de los de la propia potencia colonizadora, España. Aporta, además, llamativos argumentos para defender sus puntos de vista sobre la cuestión .

Tarea 09.2.1.1.1.

- Escucha el audio seleccionado desde el tiempo 1:09:45 («ya oigo que se me interrumpe») hasta el final (1:16:58), aunque se recomienda escuchar el audio completo.

- De forma individual comenta las tesis del anónimo autor de esta obra sobre la cuestión independentista en la Isla en el primer cuarto del siglo XIX. Comprueba si el autor es partidario o no de la independencia y qué razones da para mantener su postura. Escribe las conclusiones a las que llegues en tu Cuaderno de Trabajo.

Solucionario:

En la revista cubana “El revisor político y literario” se respira un ambiente favorable al independentismo, que ya había apoyado el francés Del Prat. Entre los que apoyan la postura de Del Prat está un artículo a favor del independentismo en esa misma revista titulado “Cuba y la Inglaterra” favorable a la independencia. En ese artículo se muestran “nuestros verdaderos intereses, trazándonos la senda que debemos seguir en nuestras relaciones ulteriores” y que “En Cuba se halla el fundamento del poder español en América, porque allí es donde tiene sus ejércitos y almacenes. Deje de poseer la España a Cuba y América le sería tan inaccesible como la China.” A esas posturas proindependentistas responde, dentro de la polémica abierta en El revisor político y literario, Francisco Arango y Parreño, que es el “anónimo” autor de esta obra, aunque su nombre no figure en ella. Arango escribe este artículo influenciado por el general Vives que en aquel momento era Gobernador General de España en Cuba. Por lo tanto, “Reflexiones de un habanero sobre la independencia de esta isla” no es una obra tan anónima como podía suponerse, sino que forma parte del debate abierto sobre los partidarios y los contrarios a la independencia. El largo artículo se escribe en 1823 y va rebatiendo punto por punto al artículo citado anteriormente “Cuba y la Inglaterra”. Esta polémica deberá comentarse con el alumnado una vez hayan escuchado el audio y sacado la conclusión no independentista del fragmento de las “Reflexiones…” indicado. En el párrafo seleccionado el autor se muestra contrario al “torbellino” que puede traer consigo un movimiento revolucionario independentista que justifica su independencia en una “libertad” dudosa; critica la independencia de los EE UU señalando que su líder, Washington, está siendo traicionado porque se están perdiendo los deberes y derechos transmutándose en codicia; alabando las ventajas que tiene la isla de Cuba que goza de mayor libertad que los EE UU llegando a decir que, aquellos no se habrían separado de Inglaterra si hubieran tenido las mismas ventajas y libertades que tiene Cuba en ese momento, se refiere a libertades económicas pero también políticas al no tener los estadounidenses representación en el parlamento inglés ni administración de justicia propia y porque el gobierno inglés no admitió ninguna de sus justas reclamaciones contra los impuestos abusivos. Canta las ventajas que España da a las relaciones mercantiles de Cuba en cuanto a libertad de comercio. Señala que Cuba no es una colonia sino una provincia desde la Constitución de 1812 y que goza de ventajas impositivas pagándose menos impuestos que en la metrópoli (Península). Se refiere al autogobierno que ya gozan los cubanos en cuanto a las leyes, muy suaves, el gobierno municipal completamente autónomo, el enriquecimiento que goza la isla y los cubanos. Refiere también los problemas que están teniendo el resto de los territorios americanos que intentan independizarse de España, su empobrecimiento y sus luchas por conseguirlo. Por lo tanto, solo ventajas si se sigue dependiendo de España y solo inconvenientes si se opta por el intento independentista.

Francisco Arango y Parreño nació y murió en La Habana (1764-1823) contrario a la liberación de los esclavos en 1812. Sus ideas prevalecieron en Cádiz, aunque él no formase parte directamente de la elaboración de la Constitución. Siempre defendió una casi total libertad económica para Cuba (también para el resto de América) y la consiguió, como consiguió no ser perseguido por Fernando VII, pese a su liberalismo. En 1818 comienza a manifestarse contrario al mantenimiento de la esclavitud. Y durante el trienio liberal se manifiesta al mismo tiempo partidario del poder económico y político criollo en la isla, del que él formaba parte, como contrario a la independencia de la isla. La libertad comercial que consiguió para la isla durante el trienio liberal se mantuvo posteriormente a este periodo.

Los hombres ilustres cubanos de José Martí

Este segundo libro, Hombres de Cuba, está escrito por José Martí, héroe de la independencia cubana, que murió durante el desarrollo de la guerra. En esta obra el autor recoge una serie de semblanzas de ilustres cubanos escritas por él. Algunos de ellos lucharon por la independencia, otros son anteriores a esos acontecimientos, pero para él todos son cubanos destacados, cuya memoria debemos seguir conservando.

Tarea 09.2.1.1.2.

- Para el desarrollo de esta tarea vamos a trabajar en grupo, y utilizaremos la técnica de trabajo cooperativo denominada El rompecabezas. Tras formar los grupos de trabajo visitaremos conjuntamente el ejemplar digitalizado de la obra en la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. En la ficha catalográfica pulsaremos en el icono de PDF para que se abra en una pestaña nueva del navegador.

- Ahora cada miembro del grupo seleccionará, del índice del final del libro, uno de los personajes que aparecen en él. La elección se hará en común, para evitar coincidencias. Luego nos descargaremos el PDF del libro. Tras ello, leeremos la semblanza elegida individualmente.

- Después de leerla, cada alumno/a resumirá por escrito lo más destacado del personaje e indicará, como conclusión, el motivo por el que cree que José Martí lo ha seleccionado como uno de esos hombres destacados de Cuba. La actividad terminará con una puesta en común de los resúmenes y conclusiones, que cada miembro del grupo deberá pasar a su Cuaderno de Trabajo.

Solucionario:

Hombres de Cuba. José Martí. La Habana 1936 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=604029

El alumnado dispondrá de este índice de la obra citada. En función del número de grupos que se formen, a cada grupo le tocarán varios personajes, que el profesor/a indicará cuáles son. Cada alumno/a leerá en el grupo el texto del personaje que le haya correspondido y por escrito señalará lo que se le pide y, una vez comentado al grupo, lo introducirá en su cuaderno de trabajo.

A modo de ejemplo, resumimos la semblanza del autor del libro. José Martí, nació y murió en Cuba (1853-1895). Su familia era de origen español. Es durante la Guerra de los 10 años cuando toma conciencia, al ser encarcelado su profesor y mentor, como revolucionario independentista en diversas publicaciones por las cuales será condenado a prisión y trabajos forzados de los que será indultado por su mal estado de salud. Será deportado a España donde por un lado mantendrá sus creencias independentistas mientras que comienza a simpatizar con el pueblo español, al mismo tiempo que estudiaba derecho en Zaragoza y seguía escribiendo, pidiendo que España reconociese sus errores en Cuba. Desde España viajó por Europa y después se traslado a México. Al terminar la guerra de los diez años volvió a Cuba, pero debido a su independentismo se le volvió a deportar, trasladándose a Nueva York. Allí siguió escribiendo sin abandonar la política fundando en 1892 el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria, siendo el máximo representante del independentismo cubano en el exilio. Junto con Máximo Gómez deciden comenzar la última y definitiva guerra contra España (1895-1898). Ya en territorio cubano las tropas españolas le abaten en acto de guerra en 1895 siendo considerado el líder más importante de la independencia cubana.

José Martí es un personaje como político y como literato por lo que sería conveniente que un/a docente de Lengua Española le dedicase una clase para glosar a este personaje en su faceta de escritor.

Tarjeta postal: Habana: monumento á Luz Caballero. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=498718

Uno de esos personajes citados en el libro de Martí, el pedagogo José de la Luz Caballero, aparece en esta postal coloreada y dedicada de forma manuscrita. En ella aparece un monumento conmemorativo y un parque. La fotografía impresa original se conserva en el Archivo de Fotografía Histórica de Canarias, pero la copia facsímil digitalizada se puede consultar en la web de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB).

Tarea 09.2.1.1.3.

- Clica en el enlace persistente que te lleva a la ficha catalográfica de la obra en la BVPB.

- Clica en el icono de PDF para verla con todo detalle en una pestaña nueva del navegador. Después, obsérvala y anota en tu Cuaderno qué información manuscrita de la época encuentras.

- ¿Sigue existiendo hoy esa plaza? Investiga individualmente y anota el resultado en tu Cuaderno.

- Rafael. Habana / XI / V / 919

- Sí, sigue existiendo.

Puedes saber más sobre esta biblioteca con obras exquisitas consultando el VÍDEO REA00.1. Cómo utilizar la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB) en el apartado 3. Otras secciones, más abajo.

2.2. RECORDAR CONOCIMIENTOS PREVIOS. ¿Qué se enseñaba en España en la enseñanza primaria sobre Cuba?

Actividad REA09.2.2.1. ¿Qué se enseñaba en España en la enseñanza primaria sobre Cuba?

El libro Historia patria describe para la educación primaria de principios del siglo XX la Historia de España desde sus orígenes hasta comienzos del siglo XX.

Se cita dos veces a Cuba: al hablar de una guerra preliminar y de la guerra de Cuba de 1895, acaecida “por intrigas”; guerra a la que seguirá el conflicto con EE. UU. por el que España pierde la Isla definitivamente en 1898, como se dirá entonces, tras los “horribles desastres” que se producen en ese enfrentamiento con la potencia americana. Se cita también el Tratado de París de 1902 por el que España pierde la isla de Cuba, Filipinas, Guam, Carolinas y Marianas, “resto de nuestra posesión en ultramar”, palabra estas con las que acaba el libro.

A través de los mapas que se ofrecen en esta actividad se podrá fechar el mapa de España y localizar dónde se encuentra la isla de Cuba.

¿Qué significaba Cuba para los españoles? Recurramos a las fuentes primarias de la época: ¿qué se enseñaba en los colegios?

La Historia como se enseñaba en España

El libro que examinamos se titula Historia patria y fue editado por Saturnino Calleja para la primera enseñanza, muy poco después de los acontecimientos críticos que estamos tratando. Describe, para la educación primaria de principios del siglo XX ,la Historia de España desde sus orígenes hasta comienzos del mismo.

Tarea 09.2.2.1.1.

Trabajamos esta tarea de forma individual. Escucha la parte III del audiolibro, desde el tiempo 36:16 («en septiembre de 1868 una revolución cambió el gobierno») hasta el final 39:53, es decir, donde se cuenta la historia más reciente de entonces. Anota tus respuestas en el Cuaderno de Trabajo.

- Si quieres, visita la BVPB y abre el PDF del libro por la página 156 para ir siguiendo la lectura a la vez que practicas la escucha.

- ¿Cuántas veces se cita a Cuba?

- ¿Qué causas se mencionan sobre lo que ocurrió?

- ¿Qué efectos tuvo?

- Tres veces en el segmento indicado (con motivo de la guerra de los diez años, con motivo de la guerra final y con motivo de la concesión de la independencia). En todo el libro solo se cita a Cuba esas tres veces sin que aparezca en ningún otro momento ni durante la conquista ni durante el imperio y el periodo colonial.

- La primera cita es que en la época de Amadeo I de Saboya “La isla de Cuba luchaba en armas contra España” sin especificar nada más. La segunda cita dice: “En 1895 la isla de Cuba (…) y con el apoyo de los EE UU de América se sublevaron contra España. La tercera cita dice “En 1898 los EE UU de América declararon a España la guerra con el propósito de despojarla de sus posesiones de ultramar y siendo imposible a España mantener ventajosamente la guerra con una nación que se había preparado cautelosamente y que dispone de una población cinco veces mayor, España, después de sufrir enormes desastres, se vio obligada a pedir la paz. Por el tratado preliminar de 1898 (…) España perdió las islas de Cuba, de Puerto Rico y otras pequeñas que tenía en América”. Observará el alumnado que prácticamente no se citan las causas que llevaron a las guerras de Cuba contra España ni el motivo por el que los EE UU declara la guerra a España.

- “Y por el tratado definitivo firmado en París el día 10 de diciembre de 1898 España perdió no solamente las islas de América sino también de Oceanía, todas las islas Filipinas y la isla de Guam correspondiente a las islas Marianas (…) En 1899 el gobierno español cedió a Alemania las islas Carolinas y Marianas, resto de nuestras posesiones de ultramar”. Sería conveniente que sobre un mapamundi el alumnado pudiera señalar en qué lugares del mundo se encontraban las posesiones que España perdió en 1898 y definitivamente en 1902.

Parte III del audiolibro y p. 156 del Tratado de historia patria (1901). Biblioteca de las Escuelas. Textos de primera enseñanza por Saturnino Calleja, leído por Félix Hinojal. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=483236

España, Portugal y posesiones españolas (s.a.) – Paluzie Lucena, José, 1860-1938 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=417860

Tarea 09.2.2.1.2. Localiza dónde está Cuba en este mapa. ¿Anterior a qué año es este mapa de España si en él aparece Cuba?

Cuba se encuentra situada en el extremo inferior derecha, al lado de las islas Filipinas, de ese mapa de España que recibe el nombre de “España, Portugal y posesiones españolas”. Necesariamente tiene que ser anterior a 1899 y, de hecho, en la ficha catalográfica aparece fechado en 1898. No pudiendo tenerse en cuenta la fecha que aparece al lado del título del mapa (1860-1938)

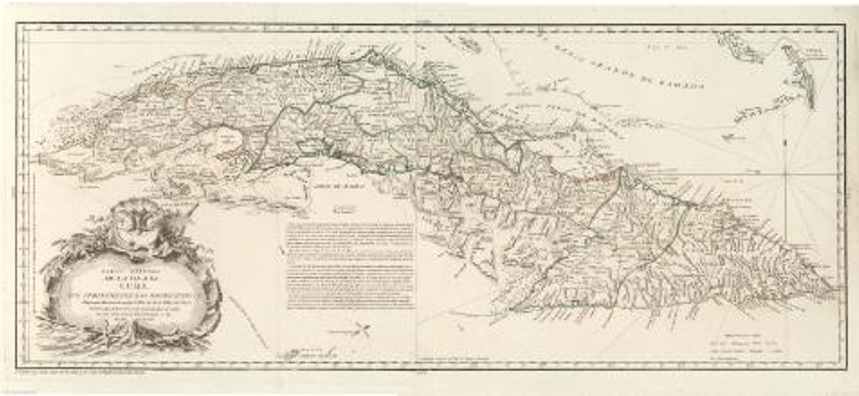

Colton’s Cuba Jamaica and Puerto Rico (1872) – Colton, George Woolworth, 1827-1901 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=462289

Tarea 09.2.2.1.3. En la imagen aparece un mapa de la isla de Cuba. ¿En qué lugar del mapamundi situarías esta isla?

Cuba está situada en el continente de América. Dentro de este en la zona del mar Caribe o América Insular. Y dentro de Esta zona en las llamadas Antillas Mayores, siendo Cuba la mayor de todas las islas, en extensión y población, del Caribe.

- Sus coordenadas son: 23°08′12″N 82°21′32″O.

- Y su extensión es de 109.884 km² (similar a las de Bulgaria o Guatemala).

Tarea 09.2.2.1.4.

- Busca individualmente en la Cartoteca de la BVPB otro mapa de Cuba diferente de los mostrados anteriormente.

- Crea una ficha sobre el mismo en la que aparezca si se trata de un mapa extraído de un libro (en ese caso, indicar autor, título, fecha de edición y añádele el enlace persistente que se encuentra en la página de la ficha del mapa). Anota tus respuestas en el Cuaderno de Trabajo.

En la cartoteca de la BVPB que se puede encontrar en el buscador de la BVPB, hay tres subapartados: mapas, cartas náuticas y planos; si se desactivan los dos últimos y ponemos en el buscador general “Cuba” encontraremos un total de 63 documentos muchos de las cuales son mapas. El alumnado podrá seleccionar cualquiera de ellos que hagan reconocible la actual isla de Cuba. Por ejemplo, este de 1783 cuyo enlace persistente es: https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=422908, siendo la imagen seleccionada esta:

De lo que se trata con este ejercicio es de que el alumnado aprenda a utilizar el buscador de la BVPB y extraer de allí información o imágenes, descargarlas e introducirlas en su cuaderno, hacer una ficha de la imagen seleccionada con su título, autor (si lo hay), fecha, etc. y saber incluir el enlace persistente que aparece en la ficha seleccionada.

2.3. COMPRENDER. La esclavitud

Actividad REA09.2.3.1. La esclavitud

LOS PUEBLOS INDÍGENAS NO: Si bien fue España, o mejor dicho Castilla, uno de los primeros estados en plantearse el tema de la esclavitud tras la llegada de los castellanos al nuevo continente en la Controversia de Valladolid (1550) que enfrentó las posturas favorables a la esclavitud (o similar) de los indígenas por Sepúlveda y la contraria por Las Casas sin llegar a una conclusión concreta; discusión que había sido precedida por las de Suárez y Vitoria (defendiendo que los derechos de los indígenas eran iguales a los de los demás súbditos de la Corona) en La Escuela de Salamanca aprobándose en 1542 la prohibición de hacer esclavos a los indígenas en las colonias españolas; y que incluso previamente la propia Isabel la Católica prohibiese (1500) convertir en esclavos a la comunidad indígena, el tema de la esclavitud no volvería a plantearse cuando el origen de los esclavos era la población negra africana con las que se traficó, criticándose el tráfico pero no la esclavitud en sí misma. Las Leyes de Burgos (1512) también prohibieron la esclavitud de indígenas.

LOS NEGROS SÍ: No será hasta el siglo XVIII en Europa y en América cuando los ilustrados comiencen a plantearse seriamente esta cuestión y comiencen las aboliciones de la misma. Portugal, por medio del ilustrado Marqués de Pombal, la abolirá en 1761 en algunos de sus territorios, aunque no lo hará definitivamente hasta 1869; Francia la abolirá en 1794 como una consecuencia más de la Revolución aunque Napoleón la restablecerá para ser abolida definitivamente en 1848; el Reino Unido lo hará en 1833, aunque la trata estaba prohibida desde 1807; EE UU lo hará en 1865 tras una guerra civil entre los partidarios de mantenerla y los de abolirla; la mayor parte de los países que surgen tras independizarse de España lo harán en la primera mitad del siglo XIX, pero España, en sus colonias, concretamente en Cuba, la mantendrá hasta 1886 siendo uno de los últimos países de Europa en abolirla en todos sus territorios, aunque desde 1880 se prohibía la incorporación de nuevos esclavos.

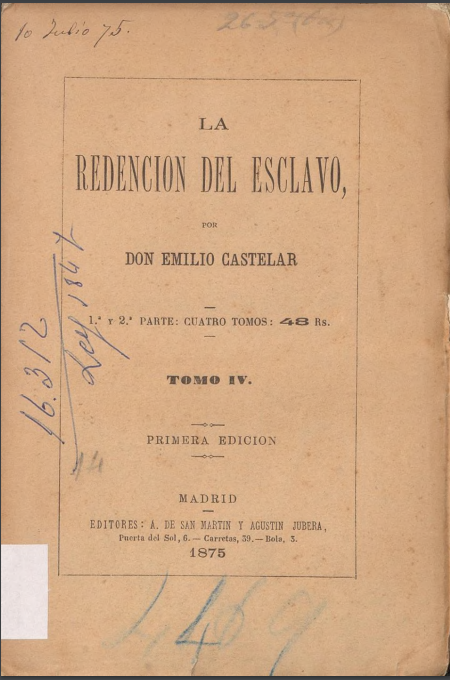

En España, Castelar será uno de los políticos partidarios de la abolición definitiva. Su discurso sobre la abolición de la esclavitud lo pronunciará en 1873, pidiendo en él la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Solo más tarde lo hará también para Cuba. Los revolucionarios cubanos que se levantan contra España en la guerra hispano-cubana de 1868 lo harán en ese año, aunque perderán la guerra.

La esclavitud en todo el territorio español, exceptuando Cuba y Puerto Rico, se abolió en 1837.

La esclavitud, un rasgo característico de la Antigüedad, volvió con fuerza en las Edades Moderna y Contemporánea, acompañada de vivos debates.

El pueblo indígena, no, pero los negros, sí

Si bien fue España, o mejor dicho Castilla, uno de los primeros estados en plantearse el tema de la esclavitud tras la llegada de los castellanos al nuevo continente en la Controversia de Valladolid (1550) que enfrentó las posturas favorables a la esclavitud (o similar) de los indígenas, defendida por Juan Ginés Sepúlveda, y la contraria, defendida por fray Bartolomé de las Casas, sin llegar a una conclusión concreta. Esta discusión ya había sido tratada por Suárez y Vitoria, quien argumentaba que los derechos de los indígenas eran iguales a los de los demás súbditos de la Corona, en La Escuela de Salamanca. sin embargo, aunque en 1542 se produjo la prohibición de hacer esclavos a los indígenas en las colonias españolas; e incluso previamente la propia Isabel la Católica había prohibido (en 1500) convertir en esclavos a los pueblos indígenas, la esclavitud no se abolió y el tema de conveniencia o no de la esclavitud no volvería a plantearse cuando el origen de los esclavos era la población negra africana, con la que se traficó continuamente.

Abolición de la trata y de la propia esclavitud

No será hasta el siglo XVIII en Europa y en América cuando los ilustrados comiencen a plantearse seriamente esta cuestión y comiencen las aboliciones de la misma. Portugal, por medio del ilustrado Marqués de Pombal, la abolirá en 1761 en algunos de sus territorios, aunque no lo hará definitivamente hasta 1869; Francia la abolirá en 1794 como una consecuencia más de la Revolución, aunque Napoleón la restablecerá para ser abolida definitivamente en 1848; el Reino Unido lo hará en 1833, aunque la trata estaba prohibida desde 1807; EE. UU. lo hará en 1865 tras una guerra civil entre los partidarios de mantenerla y los de abolirla. Con respecto a España, la abolición de la esclavitud solo se producirá en las colonias tras independizarse de España, esto es, en la primera mitad del siglo XIX. Un caso particular fue el cubano, pues la metrópolis, aunque desde 1880 prohibía la incorporación de nuevos esclavos a la isla, mantendrá allí hasta 1886 la esclavitud, siendo así nuestro país uno de los últimos de Europa en abolirla en todos sus territorios.

Emilio Castelar abolicionista

La obra La rendición del esclavo de Emilio Castelar ─político, historiador, periodista y escritor de ideología republicana─ se publicó en 1875. Es un ensayo sobre la historia de la esclavitud desde la antigüedad hasta su época abogando por su abolición y criticando la trata de esclavos, en aras de la moralidad y humanidad de su época. Dice así en su discurso abolicionista:

«Para esto se necesita que España sea acción, y no reacción; libertad, y no arbitrariedad; justicia, y no privilegio; abolición de la esclavitud, y no eterno predominio del negrero en la parte más hermosa del Planeta».

Tarea 09.2.3.1.1: Escribe en tu Cuaderno de Trabajo qué quiere decir Castelar con esta frase.

Emilio Castelar (1832-1899) escribirá en 1875 una Historia de la esclavitud con el objeto de criticar y manifestar su oposición a esta práctica que es casi tan antigua como la historia de la humanidad (excluyendo la prehistoria).

En este párrafo Castelar, que había sido presidente en la I República y en esa época había luchado políticamente por la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, pero no en Cuba donde la reacción contraria a la abolición de la esclavitud era muy fuerte, viene a utilizar una serie de términos positivos (acción, libertad, justicia) opuestos a otros negativos (reacción, arbitrariedad, privilegios) para manifestar su opinión sobre la esclavitud. El término siguiente positivo será “abolición de la esclavitud” frente al negativo “eterno predominio del negrero”

- Acción Reacción

- Libertad Arbitrariedad

- Justicia Privilegios

- Abolición de la esclavitud Eterno predominio del negrero

Queda claro dónde situaba la abolición, y dónde el mantenimiento de la esclavitud.

El alumnado deberá relacionar todos estos términos.

La Redención del esclavo (1873-1875) – Castelar, Emilio, 1832-1899 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=610747

Tarea 09.2.3.1.2. Vamos a intentar indagar en los motivos por los que hubo tanta resistencia en España a la hora de abolir la esclavitud en Cuba. Para realizar esta tarea es importante tener en cuenta que la esclavitud no existía en la Península desde 1837, pero que sí existirá en Cuba hasta 1886. También es recomendable leer, de forma individual, el artículo de Jorge Vilches García sobre La esclavitud en Cuba (2001), en el que se nos habla sobre lo que pensaban sobre la esclavitud los independentistas cubanos y las autoridades españolas.

Vamos a trabajar ahora en grupo y para ello vamos a utilizar la técnica: FOLIO GIRATORIO. Primero leeremos en voz alta, para todo el grupo, los siguientes textos. A continuación, en un folio, iremos escribiendo las respuestas a cada pregunta de forma individual, y pasaremos el folio para que otro miembro del grupo complete la respuesta ya escrita. Al final leeremos las respuestas tal como han quedado y las escribiremos en nuestro Cuaderno de Trabajo.

Textos sobre abolicionismo

Emilio Castelar (Asamblea nacional, 21 de marzo de 1873) Discurso sobre la abolición de la esclavitud, reclamando el concurso de las oposiciones para la votación de la ley. https://filosofia.org/aut/005/1873c513.htm

«Por su lado, Carlos Manuel de Céspedes, Capitán General de la Junta Revolucionaria cubana, en su manifiesto del 10 de octubre de 1868 sólo afirmó como deseo la abolición gradual, una vez terminara con éxito la insurrección. El levantamiento de Céspedes contaba con el apoyo de los hacendados de la zona oriental, donde existía menor número de esclavos, y esperaba encontrar el apoyo de los de Occidente, más ricos, poderosos y esclavistas. Con este objetivo, el 12 de noviembre de 1868 Céspedes publicó un bando por el que se castigaba a pena de muerte a los que entrasen en haciendas a sublevar a los esclavos. El 27 de diciembre de 1868 Céspedes decretó la libertad para los esclavos de los enemigos de la revolución, pero no dijo nada de los que pertenecían a los hacendados insurrectos, ni de los que pertenecían a los que eran leales a España, pero no “abiertamente contrarios a la revolución”.»

Jorge Vilches García (2001). La esclavitud en Cuba. Un problema político y económico del XIX. UCM https://hdl.handle.net/20.500.14352/58004

«Muy otra parece ser la condición que se atribuye a los negros africanos, pues a diferencia de los indios no hay simultáneamente una defensa jurídica ni

teológica coherente y decidida. Los negros podían ser esclavizados porque eran más aptos para realizar trabajos duros que los aborígenes americanos y porque desde la perspectiva del ius commune tenían un estatus legal inferior. No influyeron consideraciones sobre el color, como si en el fondo fueran un eslabón intermedio entre los brutos y los humanos o una raza maldecida descendiente de camitas. Lo cierto es que se trataba de una simple cuestión legal, como ha resumido con sencillez Anthony Pagden. Los

habitantes de esas regiones africanas no eran súbditos del rey portugués ni estaban bajo la jurisdicción política de ningún monarca europeo, por lo cual el compromiso de estos era mucho más difuso que el compromiso de los reyes castellanos con sus vasallos en las Indias.»

Luis-Carlos Amezúa Amezúa (2018). «La cláusula suareciana sobre la esclavitud de los negros». Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica, 74(279 Extra), 237–262. https://doi.org/10.14422/pen.v74.i279.y2018.012

Cuestiones:

- El primer texto es de 1873, ¿Qué régimen político había en España en ese momento?

- Es un texto de Emilio Castelar en el que se propone la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Obsérvese que la propone para Puerto Rico, pero no para Cuba. ¿Por qué para Puerto Rico sí, pero no para Cuba? Ten en cuenta la situación de ese momento en Cuba.

- ¿En qué situación bélica estaba la isla de Cuba en 1873?

- El segundo texto habla de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Quién era este político cubano? ¿Qué postura manifestaba sobre la esclavitud en 1868?

- ¿Qué acción promueve Céspedes en 1868 contra España?

- El tercer texto trata sobre la polémica ‘suareciana’ protagonizada por Francisco Suárez. Sitúa cronológicamente a este clérigo e indica por qué motivos es un personaje destacado.

- En este último texto se habla sobre la esclavitud. Desde el punto de vista del texto: ¿ a quién podía hacerse esclavo y a quién no? ¿Por qué motivos a unos sí y a otros no?

- La I República comienza el 11 de febrero de 1873 por lo que podemos incluirla en ese periodo.

- Cuba en ese momento estaba en guerra contra España, situación que no se daba en Puerto Rico. La fuerza de trabajo esclava en Puerto Rico era claramente menor a la de Cuba. Los propietarios cubanos de esclavos estaban apoyando a España contra los revolucionarios independentistas y pedir la abolición de la esclavitud en Cuba habría supuesto enfrentarse a un sector poderoso contrario a la liberación de los esclavos. Castelar prefiere abolir la esclavitud en un territorio donde va a ser más fácil aplicarla, que intentar abolirla en Cuba que podría no conseguirse y arrastrar a que tampoco se consiguiera en Puerto Rico.

- Los cubanos secesionistas estaban en guerra contra España desde 1868, la Guerra de los Diez Años.

- Céspedes (1819-1874) inició la Guerra de los Diez Años en 1868. Era un burgués propietario de tierras, abogado y líder de los independentistas cubanos. Se autoproclamó primer presidente de la República cubana en armas. Descendía de criollos instalados en Cuba en el XVII y, por lo tanto, tenía la ciudadanía española, viniendo a España a estudiar Derecho. A su vuelta y tras recorrer Europa y dominando varios idiomas opta por la anexión de Cuba a los EE UU con una clase dirigente de hacendados como él y manteniendo la esclavitud. Por su postura y participación en actos contra España ingresa varias veces en la cárcel planificando el comienzo de la guerra contra España donde acabará muriendo en un enfrentamiento con las tropas españolas, tras haber sido destituido como presidente por sus correligionarios. Como se ha señalado era contrario a la abolición de la esclavitud, pero una vez comenzada la guerra sólo se atreve a manifestar ese deseo en la parte oriental de la isla donde hay menos esclavos que en la occidental. En cualquier caso, no decreta la abolición, sino que, una vez ganada la guerra, la esclavitud irá desapareciendo poco a poco, tomando medidas contra los que quieren adelantar ese proceso durante la guerra. Solo acepta la liberación de los esclavos si pertenecen a españoles contrarios a su levantamiento, pero no a los propios de los insurgentes.

- El levantamiento en armas contra España dando comienzo a la Guerra de los Diez Años en la que él mismo acabará muriendo

- Francisco Suárez (1548-1617). Su vida se corresponde con las de los reinados de los Habsburgo, Felipe II y Felipe III. Filósofo, jurista y teólogo jesuita, estudió en Salamanca siguiendo a la escuela de Francisco de Vitoria para después seguir la corriente jesuítica. El alumnado buscará información sobre la importancia de Suárez y sobre el Derecho de Gentes.

- El alumnado leerá el texto y distinguirá los motivos por los que a los pueblos indígenas no se les podía esclavizar pero sí a los negros africanos, teniendo en cuenta las disposiciones habidas anteriormente contra la esclavitud de la comunidad indígena desde Isabel la Católica (1500) y la legislación durante el reinado de Carlos V, e incluyendo los motivos que ahora da Francisco Suárez para que unos, los publos indígenas, no puedan ser esclavizados, pero otros, los negros procedentes de África, sí puedan serlo, teniendo en cuenta el texto indicado.

2.4. ANALIZAR, ¿Cómo citaban las constituciones los territorios de ultramar?

Con motivo de la celebración del 40.º aniversario de la ratificación de la Constitución Española de 1978, del día 6 de diciembre de 2018, la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico presentó su colección de Constitucionalismo español, compuesta por constituciones españolas y extranjeras y otras obras de temática constitucionalista. En este micrositio temático podrás encontrar los textos que se van a manejar a continuación.

Durante el siglo XIX se promulgan cinco constituciones (1812, 1837, 1845, 1869 y 1876) y dos estatutos reales (1808 y 1834) y se redactan otras constituciones que no llegan a promulgarse (1856 y 1873). En el estatuto de Bayona (José I Bonaparte) se hace mención a que la religión católica será la única religión oficial «en España y en todas las posesiones españolas». También se cita que «la Corona de las Españas y de las Indias será hereditaria». Por lo tanto, aquí se habla de dos realidades distintas (Españas e Indias), aunque la religión y el monarca sean los mismos. Dado que en este momento no habían comenzado los movimientos independentistas en estos territorios, se otorgan 22 diputados a las Indias, de los cuales uno será de la isla de Cuba. Todos ellos deberían haber nacido en esos territorios. Esos territorios tendrían «los mismos derechos que la Metrópoli» y serían libres de cultivar y producir lo que quieran, así como de comerciar «entre sí y con la Metrópoli». Por el contrario, en el de 1834, cuando la mayoría de los territorios americanos ya se han independizado, no se mencionan para nada los territorios extrapeninsulares ni quiénes son el objeto de ese Estatuto; es decir, no se habla de quiénes eran considerados españoles. El proyecto constitucional progresista de 1856 (la ‘nonata’) y, sobre todo, el proyecto de Constitución federal de la I República (1873) sí se ocupaban más de los territorios de Ultramar, pero ninguna de las dos llegó a aprobarse y promulgarse.

Para esta actividad utilizaremos las constituciones que sí llegaron a promulgarse, y vamos a analizar dos cuestiones : ¿A quiénes considera españoles cada una de ellas? Pudiendo deducir que los cubanos, al ser una provincia, pueden considerarse españoles, pero (en algunas lo cita y en otras no) no así los esclavos, que por su propia condición no pueden considerarse españoles y menos tener derechos políticos.

Además, en varias de estas constituciones se hace referencia a que los territorios de ultramar se regirán por leyes especiales que tienen que ver con el tema de la esclavitud; pero también con el de las actividades económicas de esos territorios. Por lo tanto, se trata de conocer y diferenciar que, si bien los cubanos se consideran españoles, si son libres, tienen características especiales que no se dan en la metrópoli, por lo que deben regirse por la constitución pero también por esas leyes especiales que no afectan a los ciudadanos de la metrópoli.

Actividad REA09.2.4.1. Los territorios de ultramar en las constituciones españolas.

En los textos siguientes se señalan aquellos artículos en que se menciona a Cuba, directa o indirectamente; así como a quiénes consideraban españoles las constituciones promulgadas. Hablaremos también de si para Cuba regía o no totalmente lo que aparece en el texto de la Constitución correspondiente.

Constitución de 1812

«Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios (…)

Art. 5. Son españoles.

Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos (…).

Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas (…)

Art. 10. El territorio español comprende (…) isla de Cuba con las dos Floridas (…)

Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Art. 22. A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

(Firmantes de la Constitución por parte cubana:

Juan Bernardo O-Gavan, diputado por Cuba

Andrés de Jáuregui, diputado por la Havana (sic))

Constitución política de la monarquía española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812 (1820) – España https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=404114

Constitución de 1837

«Art. 1º Son españoles:

1º Todas las personas nacidas en los dominios de España

ARTÍCULOS ADICIONALES (…)

Art. 2º Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.»

Constitución de la monarquía española (1837) – España https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=404110

Constitución de 1845

«Art. 1º Son españoles:

1º Todas las personas nacidas en los dominios de España.

ARTÍCULO ADICIONAL

Art. 80. Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.»

Constitución de la monarquia española (1845) – España https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=404112

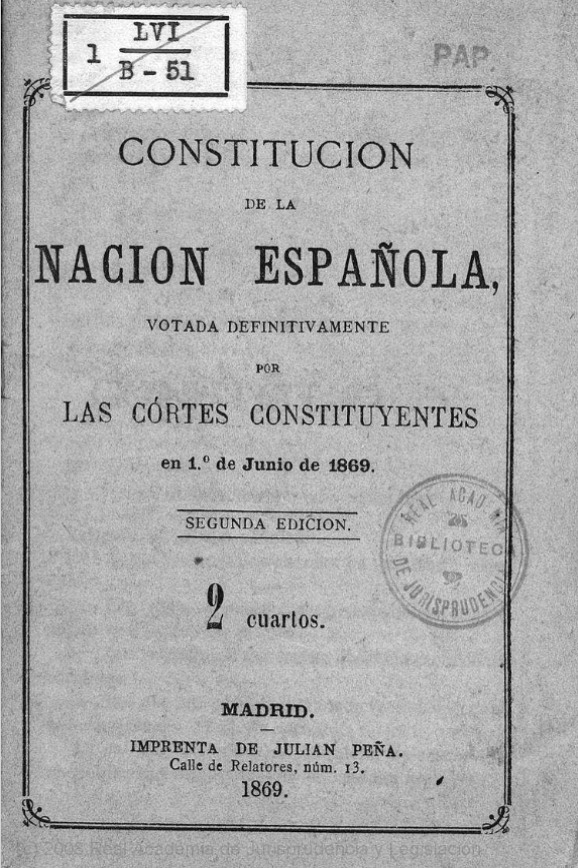

Constitución de 1869

«Art. 1º Son españoles:

1º Todas las personas nacidas en territorio español

TÍTULO X

De las provincias de Ultramar

Art. 108. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual del gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución.»

Constitución de la nación española : votada definitivamente por las Cortes Constituyentes en 1o de junio de 1869 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=403779

Constitución de 1876

«Art. 1º Son españoles

1º Las personas nacidas en territorio español

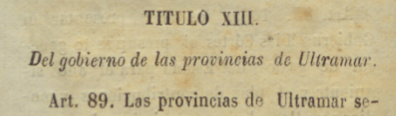

TÍTULO XIII

Del gobierno de las provincias de Ultramar

Art. 89. Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar a las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península.

Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada una de las dos provincias.

Artículo transitorio: El Gobierno determinará cuándo y en qué forma serán elegidos los representantes a Cortes de la isla de Cuba.»

La Constitución española de 1876 (La Habana, 1876) http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000237108

Tarea 09.2.4.1.1.

- Señala, individualmente, si cada uno de los artículos seleccionados de las distintas constituciones recogen en su concepto de «nacional español» a los cubanos, a una parte de ellos o a todos teniendo en cuenta el tema de la esclavitud y la ‘provincialidad’ de la Isla.

- Salvo en algunas constituciones que ahora se señalarán, en el resto no aparecen menciones a los cubanos ni a Cuba. Este ejercicio solo lo trabajaremos con las disposiciones que estuvieron en vigor y que conocemos como Constituciones, no entrando ni en las no promulgadas ni en los estatutos de Bayona o Real algunos de los cuales, especialmente la republicana si tenían intención de tratar este tema.

- Tenemos que partir de que desde la Constitución de 1812 se considera españoles a los cubanos, pero el concepto de cubanos no implica nunca a los esclavos por lo que estos no eran objeto de las mismas ni tenían derechos y mucho menos constitucionales.

- La de 1812 es la que más espacio dedica a definir quiénes son españoles y deja claro que lo son «Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de estos». Es decir que, los esclavos quedan claramente excluidos, aunque sí trata el tema de los libertos, aquellos esclavos que habían adquirido la condición de libres, y esos también adquieren la ciudadanía española.

- Esta constitución también deja claro cuál es el territorio de España, y queda claro que Cuba es parte de España: «El territorio español comprende (…) isla de Cuba con las dos Florida». Para esta constitución da lo mismo dónde se haya nacido siempre que sea en un territorio español.

- Pero el artículo 22 vuelve a poner en duda la situación de los libertos. Se puede decir que, si esos “españoles” son de origen africano, o sea, todos, conseguir la ciudadanía española es algo que se tienen que ganar mediante «servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio». Por lo tanto, no era automática la condición de liberto y la de ciudadano español.

- La Constitución de 1837 no menciona nada sobre la esclavitud ya que considera españoles a todos los que hayan nacido en los dominios de España, pero evidentemente oculta a los esclavos cuya situación podía reservarse para las leyes especiales de las que habla para los territorios de ultramar. También esas leyes especiales podían conceder diferencias en cuanto a la legislación económica de la Península y la de las “posesiones de ultramar”. Realmente esta constitución no llegó a aplicarse en Cuba por el tema de la esclavitud. Las leyes especiales de las que habla no llegaron a promulgarse nunca.

- La Constitución de 1845 es una copia exacta de la de 1837 en los aspectos que estamos tratando.

- La Constitución de 1869 cambia el término “dominios españoles” por el de “territorio español” que, en realidad, abarca el mismo territorio que en las anteriores, pero en este caso se hace mención a un cambio en el futuro, “cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puerto Rico”, que reformará el “sistema actual del gobierno de las provincias de ultramar”.

- La Constitución de 1876 vuelve a considerar españoles a los mismos que la anterior, y vuelve a hacer mención, como todas las anteriores a “leyes especiales” de las peninsulares para gobernar esas posesiones. También una de esas leyes especiales será especial para la representación de esos territorios, pudiendo ser diferente para cada uno de los territorios. Tenemos que tener en cuenta que la situación de la esclavitud era diferente en esta época en Cuba y Puerto Rico y que, además, uno de esos territorios, en ese momento, estaba en guerra con España, Cuba.

- Un artículo transitorio hace mención a la forma en la que serán elegidos para las Cortes españolas los representantes de la isla de Cuba que, aunque no se cite, estaba viviendo su primer conflicto bélico entre los partidarios de la secesión y los de seguir manteniendo la unión estando cada vez más presentes temas como el de la libertad económica, la abolición de la esclavitud y la posibilidad de una autonomía para ese territorio.

- Hay que tener en cuenta, siempre en este periodo de un siglo, que la población de Cuba estaba más infrarrepresentada en la Cortes que Puerto Rico, por la sencilla razón de que en Cuba había mucha más población de origen negro, y por lo tanto, sin derechos, aquellos que eran esclavos, o con derechos disminuidos, aquellos que eran libertos, que en Puerto Rico donde había menos población negra que en Cuba.

- Selecciona qué constituciones citan expresamente a Cuba o a los territorios de ultramar y cuáles no.

- Las constituciones que citan a Cuba directamente son las de 1812, 1869 y 1876. No la citan las de 1837 y 1845.

Anota las respuestas en tu Cuaderno de Trabajo.

2.5. APLICAR. Propaganda política en el XIX

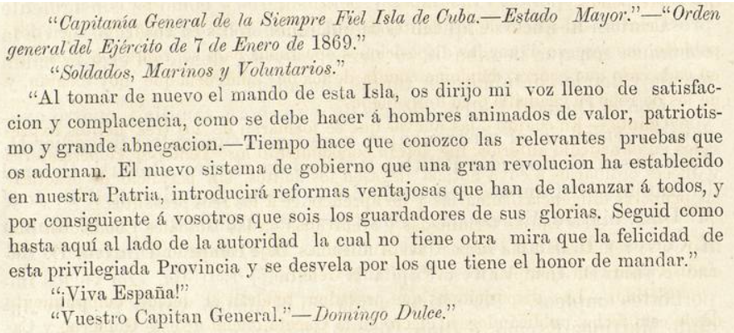

Cuando este libro se edita la Guerra de los 10 años (1868-78) aún no ha concluido. Es la primera guerra entre cubanos y españoles, teniendo en cuenta que gran parte de los denominados cubanos son de origen español: criollos.

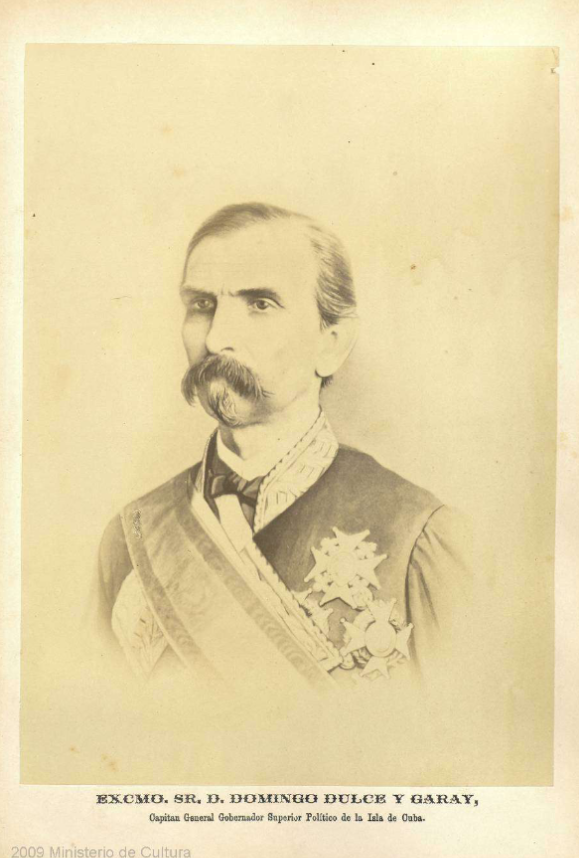

El autor fue periodista y escritor, de origen catalán murió en La Habana en 1887. Dirigió el periódico cubano “La Prensa de La Habana”. Su ideología era conservadora y antiindependentista.

Los textos que acompañan a las fotografías son explicativos de estas y están extraídos del mismo libro. El párrafo del primero es el párrafo final del libro.

El segundo documento corresponde al momento inicial de la primera guerra hispano-cubana. Ante la declaración de esa guerra por los independentistas cubanos se hace esa proclama firmada por Domingo Dulce. Dulce es un general casado con una cubana que conoce el territorio y se considera un “cubano más”. Se le envía desde España por segunda vez como capitán general ante la insurrección. El gobierno considera que con concesiones benevolentes la insurrección fracasará, pero el fracaso será de Dulce porque acabará enfrentado a españolistas y autonomistas, a rebeldes y a leales. Las medidas aperturistas tendrán que abandonarlas a las pocas semanas, sus intentos de negociar con Céspedes fracasan y acabará adoptando medidas duras y suprimiendo todas las aperturistas. Dado su grave estado de salud pedirá ser relevado y morirá al poco de regresar a Europa. En su primera estancia en Cuba como capitán general, en 1862, se había manifestado también como un hombre tolerante y partidario del abolicionismo esclavista

El tercer documento es un comunicado a la población de Dulce como consecuencia de los problemas provocados en La Habana por españolistas e independentistas, causados por la escasa fuerza armada de la que dispone en La Habana y es explicativo de la segunda fotografía.

El cuarto documento pertenece a los revolucionarios que pretenden la independencia haciendo un llamamiento a la población para que se levante contra el gobierno de España.

Actividad REA09.2.5.1. Publicidad política en el siglo XIX

Cuando se edita el libro Álbum histórico fotográfico de la Guerra de Cuba desde su principio hasta el Reinado de Amadeo I, que vamos a utilizar en adelante, la Guerra de los 10 años (1868-78) aún no ha concluido. Es la primera guerra entre cubanos y españoles, teniendo en cuenta que gran parte de los denominados cubanos son de origen español: criollos. El autor, Gelpi y Ferro, fue periodista y escritor, de origen catalán, que murió en La Habana en 1887. Dirigió el periódico cubano La Prensa de La Habana. Su ideología era conservadora y antiindependentista.

Los textos que acompañan a las fotografías son explicativos de estas y están extraídos del mismo libro. El primer documento es el párrafo final del libro de Gelpi y Ferro. Para leerlos mejor, pon el ratón encima de ellos y clica con el boto derecho y luego sobre «Abrir imagen en una pestaña nueva»

El segundo documento corresponde al momento inicial de la primera guerra hispano-cubana. Ante la declaración de esa guerra por los independentistas cubanos se hace esa proclama firmada por Domingo Dulce. Dulce es un general casado con una cubana que conoce el territorio y se considera un ‘cubano más’. Se le envía desde España por segunda vez como capitán general ante la insurrección. El gobierno considera que con concesiones benevolentes la insurrección fracasará, pero el fracaso será de Dulce porque acabará enfrentado a españolistas y autonomistas, a rebeldes y a leales. Las medidas aperturistas tendrán que abandonarlas a las pocas semanas, sus intentos de negociar con Céspedes fracasan y acabará adoptando medidas duras y suprimiendo todas las aperturistas. Dado su grave estado de salud pedirá ser relevado y morirá al poco de regresar a Europa. En su primera estancia en Cuba como capitán general, en 1862, se había manifestado como un hombre tolerante y partidario del abolicionismo esclavista.

El tercer documento es un comunicado a la población de Dulce como consecuencia de los problemas provocados, por la escasa fuerza armada disponible, en La Habana por españolistas e independentistas. Es un documento explicativo de la segunda fotografía.

El cuarto documento pertenece a los revolucionarios que pretenden la independencia haciendo un llamamiento a la población para que se levante contra el gobierno de España.

Album histórico fotográfico de la Guerra de Cuba desde su principio hasta el Reinado de Amadeo I. (La Habana, 1872) – Gelpi y Ferro, Gil, 1826-1894 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=406191

Cuba en imágenes

Tarea 09.2.5.1.1. Actividad individual que se debatirá después en gran grupo

Estos dos carteles propagandísticos pro españoles incluidos en el libro Álbum histórico fotográfico de la Guerra de Cuba tienen claros objetivos de cara a la población cubana. Vamos a hacer esta actividad en parejas de trabajo.

- Observamos detenidamente y luego explicamos individualmente cada una de los carteles y su razón de ser. A continuación, lo debatimos dentro de la pareja y llegamos a una explicación consensuada. Seguimos el mismo método de trabajo para resolver las siguientes cuestiones.

- CUBA SIEMPRE ESPAÑOLA. Describimos las figuras simbólicas que en él aparecen y respondemos a las siguientes preguntas : ¿había indígenas en Cuba?, ¿quién aparecen al lado del indígena?, ¿qué animal y por qué aparece a sus pies?

- DEFENSORES DE LA INTEGRIDAD NACIONAL. Describimos las cuatro figuras que aparecen en este cartel, utilizando y señalando términos como criollo, liberto, navegante, soldado ¿Incluyen esos términos a toda la población cubana? Y si no es así: ¿quiénes faltan?

- Ahora que conocemos los contenidos del cartel ¿podríamos decir que estos carteles cumplían una función propagandística?

- Comparamos los dos carteles con los textos en los que aparecen las mismas palabras que en los carteles.

- Contrastamos los llamamientos de Dulce con los de los independentistas, utilizamos el primer texto y el último.

Llevamos las respuestas al Cuaderno de Trabajo.

- Debate y discusión libre sobre las dos ilustraciones siguientes y búsqueda de información

- En el siglo XIX ya no hay indígenas en Cuba. Los últimos indígenas habían desaparecido en el XVIII; sin embargo, un porcentaje pequeño de la población de cuba era mestizo (español-indígena y negro-indígena); la mayor cantidad de mestizos son la mezcla de español (o europeo) con negro (africano) y todas las sucesivas mezclas que se producen entre todas estas comunidades: españoles (europeos)-negros (africanos); mestizos (europeos y negros con indígenas); y mulatos (negro con europeo). Al lado del indígena aparece una alegoría de la I República española, pero quizás en este caso no hace referencia a ese momento histórico, aunque este personaje femenino llevaba siglos representando a España, posiblemente es una representación de España y la mujer podría representar tanto a la República como a Isabel la Católica; en cualquier caso, es una representación de España. El león es otra alegoría que representa mediante ese animal a España (representación zoomorfa de un país); está situado a sus pies en posición de reposo, pero atento siempre.

- Cuatro figuras:

- Criollo: ciudadano de origen español pero nacido ya en Cuba. Aparece representado en el campesino de la izquierda.

- Liberto: persona que ha obtenido la libertad y cuyo origen era la situación de esclavo. Aparece representado por el campesino negro, que también podía enrolarse en el ejército.

- Navegante: soldados y marineros que cruzaban el Atlántico y eran el nexo de unión entre Cuba y la metrópoli. Aparece a la derecha, sentado, porque su trabajo está en la mar.

- Soldados: Miembros del ejército español defensores de la integridad de España. Figura central destacada por su altura y encargado de la defensa del territorio.

- Estos personajes que aparecen en la fotografía no representan a toda la población cubana. Entre los que faltarían están los esclavos, los comerciantes, industriales, funcionarios; fundamentalmente la población urbana.

- Sí, sin duda. Son propaganda política que intenta con el título de las dos fotografías indicar la pertenencia de Cuba a España. Hay que tener en cuenta que estos montajes se hacen durante la Guerra de los Diez Años, por lo tanto, son propaganda de guerra.

- Sobre los carteles:

- CUBA SIEMPRE ESPAÑOLA: Manifiesta el sentimiento de que la isla ha sido, es y seguirá siendo española como muestra esa unión entre los originarios cubanos, cuando llegaron los españoles, y los símbolos de España: el león y la mujer; pero también los trabajadores del campo (azúcar, tabaco y resto de la producción: la economía de Cuba) ; al otro lado los soldados y defensores de Cuba por parte de España; y delante, los caídos en la defensa del territorio. El cántaro (agua, vino, aceite) para el suministro de las tropas. Un paisaje nublado, con problemas, que se ilumina junto a los rostros ensalzados de la antigua Cuba (el indígena ¿Hatuey, quizás?) y la Cuba actual dominados por la figura de España y el león entre expectante y reposando porque con los trabajadores y los soldados la defensa está garantizada.

- DEFENSORES DE LA INTEGRIDAD NACIONAL: Bien iluminados los cuatro representantes de esa defensa de la unidad nacional por los que estaban en Cuba (criollo y negro libre) y soldados (de tierra y marinos). Atentos a la amenaza, pero seguros de su victoria. En el texto superior a esta fotografía se encuentra un llamamiento de Dulce en el que se utilizan los mismos tres términos que en el título de la fotografía.

- Comparación de textos:

- En el primer texto y en mayúsculas se destaca el lema que aparece en uno de los carteles propagandísticos españoles: CUBA HA DE SER SIEMPRE ESPAÑOLA. Pertenece al autor del texto del libro en el que se critica el levantamiento cubano, pero claramente está dividiendo a la población cubana en dos grupos: buenos españoles (los contrarios a la secesión) y los partidarios de la secesión (malos españoles). Afirma que la mayoría de los cubanos forma parte del primer grupo.

- El segundo texto pertenece a los dirigentes de la guerra contra España y también califica a los cubanos en dos grupos (buenos y malos) en el “artículo último”. Malo sería cualquier cubano que se opusiese a la revolución secesionista puesta en marcha, Bueno, todo aquel que la apoyase.

- El alumnado deberá debatir sobre esta división de la población que hacen unos y otros y que, automáticamente, sitúa a cada ciudadano en uno de los dos lados, y la situación insostenible que produce, independientemente de las creencias políticas de cada uno, el caer en el lado opuesto al de aquellos que dominan esa parte del territorio.

Vamos a recordar o aprender algunas habilidades digitales y a aplicarlas a la obra con la que estamos trabajando.

Edición digital: técnica del recorte de imagen e historial del portapapeles

Los sistemas operativos de los artefactos electrónicos permiten realizar capturas de recortes de imágenes que luego se pueden reutilizar, si las licencias de derechos ─como las de la BVPB─ lo permiten.

Por ejemplo, en un PC el Panel de recortes se activa pulsando la combinación de teclas Windows + Mayús + S: permite seleccionar una zona de la pantalla y guardarla en el portapapeles, para después pegarla donde interese mediante las teclas Crtl + V. Los sistemas operativos Linux, Mac o Android e iOS de teléfonos y tabletas tienen también sus propias combinaciones. En la imagen tienes un ejemplo de un recorte de un fragmento de texto facsímil mediante el Panel de recortes de Windows.

Conviene activar también el Historial del Portapapeles para poder guardar las selecciones copiadas y poder pegarlas dónde y cuándo convenga.

Tarea 09.2.5.1.2.

- Visitamos individualmente en la BVPB la ficha catalográfica de la obra Álbum histórico fotográfico de la Guerra de Cuba desde su principio hasta el Reinado de Amadeo I y clicamos en el icono del PDF para que se abra en una nueva ventana del navegador.

- Localiza en la parte final del libro el Mapa Histórico-Pintoresco Antiguo y el retrato del general Dulce: recorta, copia y pega en tu Cuaderno de Trabajo ambas ilustraciones facsímiles.

Solucionario:

2.6. VALORAR. Comienza la guerra

Actividad REA09.2.6.1. Comienza la guerra

El volumen La guerra de Cuba: estudio militar, de Gonzalo de Reparaz, se escribe cuando tiene lugar la segunda guerra de Cuba, dos años antes de que esta finalice y de que se supiese que los EE. UU. acabarían interviniendo en ella a raíz de los acontecimientos relativos al acorazado Maine; antes también de que se conociese la derrota (1898) y de la negociación final de la descolonización por parte de España de la isla de Cuba ante los EE. UU. en el Tratado de París de 1902. Reparaz, próximo al general Polavieja, realiza un escrito militar con numerosos datos que hacen pensar en una elaboración colaborativa con otros militares, ya que él nunca ejerció cargo militar en Cuba. El libro, que muestra la decadencia de España como potencia, adelanta la decepción y depresión que sería general tras la pérdida de todas las colonias en 1898, (ver la parte del artículo dedicada a él en Dialnet).

Reparaz considera que toda la decadencia de España procede de las derrotas de 1640 y se concretan con la llegada a España de la dinastía francesa de los Borbones, de su absolutismo tan contrario a la época imperial del XVI y parte del XVII; y también al liberalismo posterior y a la política española del XIX, sin que se libren de su crítica ninguno de los Borbones, especialmente Carlos III, y la mayor parte de los políticos desde la Ilustración del XVIII y el XIX. Sin embargo, su obra nos presenta unos buenos datos geográficos de la Isla y una crítica global al gobierno de la misma por parte de las autoridades españolas, que cambiaban continuamente a los mandos, haciendo llegar a los nuevos con poca dotación militar e instrucciones contradictorias, a veces, contrarias incluso a las recibidas por los mandos anteriores. En las páginas seleccionadas podemos apreciar, no obstante, que el movimiento independentista cubano se remonta a los orígenes independentistas del resto de los territorios americanos a principios del XIX y, previamente, a la ayuda prestada por Carlos III a los independentistas estadounidenses en su guerra de independencia de Inglaterra. Según el autor los movimientos independentistas cubanos son una realidad durante todo el siglo XIX y no solo a partir de la guerra de 1868-78, que acabará, aunque Reparaz aún no lo sabe cuando redacta su libro en 1896, con la independencia y la pérdida de Cuba y las demás colonias.

La guerra de Cuba

El autor de este volumen es muy crítico con casi todos los estamentos empezando por la monarquía borbónica, siguiendo por los políticos liberales y acabando con una gran parte del Ejército y sus tácticas. Conoce la guerra, que en ese momento está en ejecución, pero no su resultado.

Tarea 09.2.6.1.1. Para realizar esta tarea, vamos a utilizar la técnica Parejas de detectives. Una vez terminada, escribimos los resultados en el Cuaderno de Trabajo:

- Escuchamos conjuntamente el audio que ofrecemos a continuación y que abarca las páginas 57 a 65 del libro de Reparaz.

- Una vez escuchado, señalamos individualmente las posibilidades de haber llegado a una consecuencia diferente de la que tuvo lugar si tenemos en cuenta todas las causas y desarrollo de los acontecimientos previos. Luego, las compartimos y llegamos a un consenso. A continuación, redactamos en nuestro Cuaderno un texto que recoja la opinión consensuada sobre lo planteado.

La guerra de Cuba : estudio militar (1896) – Reparaz, Gonzalo de, 1860-1939 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=406252 y Recitario APE Quevedo 529. Gonzalo de Reparaz (1860-1939): fragmento «Lo propio ha ocurrido en Cuba» incluido en la obra La guerra de Cuba: estudio militar (1896, pp. 55 y ss.), leído por Félix Hinojal. Facsímil en la BVPB.

Aunque la redacción deberá realizarla el alumnado una vez escuchado el texto, para hacerla deberán extraer del mismo los aspectos que señala Gonzalo de Reparaz que son:

- CAUSAS GENERALES

- Numerosas reformas en la legislación cubana impremeditadas

- Sucesos revolucionarios constantes en la Península

- Falta de Gobierno en Madrid debido a numerosos cambios de presidentes y ministros

- Atracción mercantil del resto del continente americano sobre Cuba

- Comienzo del sexenio democrático en España

- EE UU apoyando a los revolucionarios secesionistas cubanos

- Los males empiezan con las Cortes de Cádiz

- Influencias de los separatistas de otros lugares para animar a los cubanos a la independencia

- Los separatistas cubanos se han ido infiltrando en todas las instituciones cubanas, empezando por la enseñanza: desde la escuela a la universidad

- ANTECEDENTES:

- 1823: España mandó a Cuba soldados seguidores de Riego, a los que califica como traidores

- 1833: Esos militares junto a cubanos intentan rebelarse y volver a implantar la Constitución de 1812

- Comienzo de las tendencias anexionistas a los EE UU

- Indulto de María Cristina a los conspiradores

- Conjuras antiespañolas en distintos ingenios

- Apoyo a los anexionistas por parte de sectores políticos de EE UU

- 1848: La Revolución de ese año en Francia anima a los conspiradores cubanos.

- Comienza a hablarse de la venta de Cuba a los EE UU

- Fracaso de la expedición española a Santo Domingo que anima a los secesionistas y anexionistas

- Conspiraciones contra Isabel II (Serrano, Prim, Dulce)

- CONSECUENCIAS

- Alzamiento de Yara: protagonizado por burgueses (“ricos”) antiespañoles

- Céspedes comenzó el alzamiento al grito de “¡Viva la libertad”!

- Comenzaron el levantamiento 37 insurgentes, después eran 100

- Los partidarios de España de Santo Domingo se refugiaron en Cuba, pero España los olvidó y acabaron pasándose al enemigo

- Proclamación de la República de Cuba. Céspedes, presidente.

- En poco tiempo, los insurgentes ocuparon los campos de la mitad de la isla

- En España comprenden que hay una auténtica guerra y se manda a Dulce para enfrentarse a la insurrección

- Opiniones del autor, Gonzalo de Reparaz:

- Sobre Serrano “mal gobernante y peor general”.

- Sobre la situación de España en los 50 “No teníamos gobierno, no teníamos política, no teníamos ejército”.

- Sobre Isabel II: “señora escasa en muchas cosas, incluso de talento. ¡Achaque de Borbones!”.

- Sobre la gente del campo: “más dada a aventuras que al trabajo”.

- Sobre Julián de Udaeta, teniente gobernador de Bayamo, del que afirma que era masón y ante los insurgentes “se rindió vergonzosamente. Era un mentecato”

- Sobre el coronel Campillo: al encontrarse al enemigo cerca de Bayamo “se asustó de él y se retiró cobardemente a Manzanillo”.

- Sobre Udaeta, Campillo y Quirós: “hicieron más por la rebelión que todos los rebeldes juntos”.

De todo lo anterior puede extraerse la conclusión de un descontento general por parte de los españolistas y de gran parte del ejército de que las cosas se están haciendo mal tanto en España como en Cuba. Es una crítica generalizada a las instituciones, a los mandos militares, a los políticos, contraria al liberalismo reformador y a los borbones; pero también al liberalismo progresista defendiendo la política de los Austrias.

Postal MUELLE DE CARGA. CUBA https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=498702

Postal MUELLE SANTA CATALINA, DESEMBARCO DE TROPAS DE LA GUERRA DE CUBA (1898) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=496128

Tarea 09.2.6.1.2. Contrasta también las dos fotos de postales: lo que salía de Cuba y los que desembarcaban procedentes de Cuba en las décadas finales del siglo XIX ¿Qué consecuencias humanas y económicas van a tener para España? Anota tus reflexiones en el Cuaderno.

En las dos fotos aparecen dos puertos.

- Uno es el de La Habana donde se observa una gran actividad comercial: multitud de carros llevan mercancías a los numerosos barcos de carga atracados. No conocemos sus mercancías, pero podemos suponer que contienen azúcar, tabaco y otros productos de la isla para su exportación, exportación que puede hacerse a España, pero también a las costas próximas de EE UU.

- La otra pertenece al muelle de Santa Catalina en la isla de Gran Canaria. Y el movimiento que en ella observamos es muy diferente de la otra foto. Aquí no hay mercancías sino soldados que se embarcan para la guerra de Cuba.

Cuba, económicamente, se encontraba en muy buena situación por su gran producción agrícola de productos que tenían una gran salida hacia Europa y también al resto de América. España, con conflictos internos y externos, estaba exhausta en gastos enviando tropas de refresco a la isla, hombres que dejaban de trabajar el campo para embarcarse en una aventura que acabaría siendo una derrota total.

La primera foto no tiene fecha, la segunda es de 1898. A partir de 1898, España dejará de contar con esa economía emergente cubana de la que obtenía productos básicos: azúcar y tabaco fundamentalmente. A partir de ese momento, Cuba pondrá precio a sus productos y podrá atender mercados más próximos, como el de EE UU.

2.7. CREAR. El Maine y lo que se perdió en Cuba

- Ilustración complementaria que no se podía prever en ninguno de los documentos anteriores: El hundimiento del Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 causando 266 muertos y 59 heridos. Pese a los intentos españoles de desvincularse de esa explosión y presionado por la opinión pública, influenciada por los medios de comunicación que acusaban a España de ser la causante de la explosión, el presidente de los EE UU pide al Congreso en abril, día 11, la declaración de guerra contra España que el Congreso concede el 25, con efectos retroactivos del 21.

- La pérdida de Cuba incluye la pérdida de numerosas vidas humanas y del comercio tradicional con la isla, al menos en parte y, en cualquier caso, ya comerciará con un país extranjero que se manifiesta en una disminución de la actividad comercial, unos mayores costos en las importaciones y una disminución de las importaciones al poder comerciar los cubanos ya libremente con cualquier otro país.

- La crisis que supone la guerra de Cuba y su independencia final rompe en parte los lazos culturales entre los dos territorios, aunque nunca del todo. En la actividad musical eso se manifiesta en un estilo como el de la habanera que había nacido a lo largo del siglo XIX y que siempre fue un estilo que implicaba melancolía por el que se iba o por lo que se dejaba atrás, esa nostalgia aumenta cuando la ruptura se consolida con la independencia. No obstante, el intercambio cultural musical se mantendrá hasta la actualidad siendo algunos de esos temas intemporales y sin relación con el momento en el que surgieron que, en muchos casos, no tratan conflictos políticos aunque contienen el espíritu tropical en el que nacieron continuando su desarrollo en lo que fue la antigua metrópoli como así lo atestiguan los variados certámenes de habaneras que se mantienen en España o la composición, a este lado del Atlántico, de nuevas habaneras.

La vida en la provincia/colonia de Cuba durante los últimos años de la presencia militar española no puede verse solo a través de los enfrentamientos militares de los últimos años. No hay una animadversión contra los españoles, como ciudadanos, sino contra la metrópoli. Tanto los criollos como los recién llegados de la Península o las Islas Canarias no son mal recibidos y menos mal acogidos; muchos de ellos incluso son familiares de otros que llegaron antes. Todos ellos comparten la cultura cubana y la esperanza de obtener una vida mejor en aquella isla. Tras la derrota y retirada de los españoles (militares) se acepta a los españoles que allí se han quedado como miembros de pleno derecho de la nueva nacionalidad. Y los vínculos familiares de los que se quedaron en España y de los que fueron a Cuba se mantienen, en algunos casos, hasta el momento actual.

Por ello, el alumno de forma individual, al final de esta actividad, deberá hacer un relato, a partir de las imágenes y textos que aparecen a continuación sobre cómo era la vida cotidiana de los que llevaban décadas o siglos (criollos) y de los que acaban de llegar observando las imágenes de los tipos de trabajos que hacían o de las canciones que escuchaban y compartían.

Actividad REA09.2.7.1. El Maine y lo que se perdió en Cuba

Postal El «Maine» hundido. Cuba https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=498709

Ilustración complementaria que no se podía prever en ninguno de los documentos anteriores: el hundimiento del crucero norteamericano Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, causando 266 muertos y 59 heridos. Pese a los intentos españoles de desvincularse de esa explosión y presionado por la opinión pública, influenciada por los medios de comunicación que acusaban a España de ser la causante de la explosión, el presidente de los EE. UU. pide al Congreso el 11 de abril la declaración de guerra contra España, que el Congreso concede el 25, con efectos retroactivos del 21.

La pérdida de Cuba para España incluye la pérdida de numerosas vidas humanas y del comercio tradicional con la isla, al menos en parte y, en cualquier caso, será con un país extranjero con el que comercie, lo que se traducirá en una disminución de la actividad comercial, unos mayores costos en las importaciones y una disminución de las mismas al poder comerciar los cubanos ya libremente con cualquier otro país.