REA12 GUÍA DOCENTE

RETRATOS DE MUJER:

explorando su papel en la historia

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RECURSO

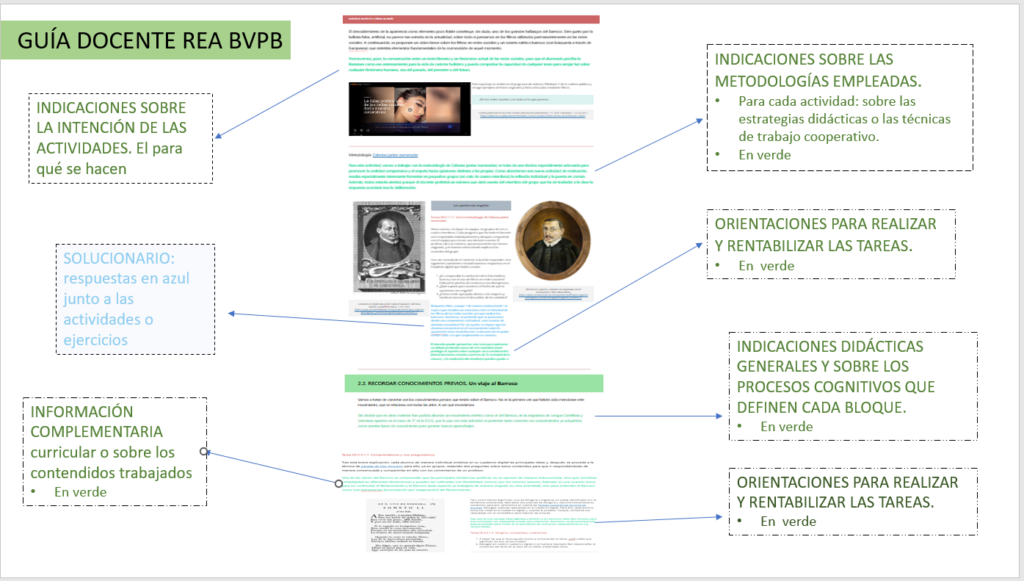

Esta GUÍA DOCENTE alude al REA del alumno, que se reproduce de nuevo, y presenta en caracteres verdes los comentarios pedagógicos que han de acompañarlo y, en azul, el solucionario a las tareas propuestas. Se trata de un documento dinámico, que pretende orientar al profesorado sobre los posibles usos didácticos y curriculares del REA, así como dotarlo de una información complementaria sobre los contenidos trabajados. Asimismo, aunque en el REA del alumno, independiente respecto a la GUÍA DOCENTE, se incluyen sucintas orientaciones para realizar las tareas, esta GUÍA amplía con algunos comentarios la propedéutica de las mismas, con el fin de rentabilizar al máximo las actividades propuestas y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, que promueve los Recursos Educativos Abiertos. El proyecto didáctico de REA BVPB se explica en las páginas de Presentación, Marco pedagógico, Estructura y Cómo utilizar.

En resumen: texto principal del REA para el alumno, texto de las actividades y tareas para el alumno, texto para el docente y solucionario.

1.1. Este recurso tiene la siguiente vinculación curricular preferente:

- Nivel educativo: Educación Secundaria. Para Adultos. Niveles I y II.

- Áreas/materias/asignaturas: Ámbito Social. Nivel I y Nivel II.

- Ámbito Social. Nivel I. Saberes básicos: Ámbito Social Nivel I.

- A. Sociedades y territorios. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad.

- C. Valores cívicos y éticos. La igualdad de género. La corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.

- Ámbito Social. Nivel II. Saberes básicos: Ámbito Social Nivel I.

- C. Valores cívicos y éticos.

- El respeto por las identidades etnoculturales y de género.

- La prevención del sexismo y de la explotación y la violencia contra las mujeres.

- C. Valores cívicos y éticos.

1.2. Descripción. En este Recurso Educativo Abierto, titulado RETRATOS DE MUJER:

explorando su papel en la historia, nos vamos a centrar en uno de los grupos de personas invisibilizados de la historia ─esclavos, migrantes…─: el de las mujeres.

Veremos como al pasar de los siglos, la igualdad entre los géneros ha brillado por su ausencia y como no ha existido corresponsabilidad en cuestiones tan relevantes como las tareas domésticas o los cuidados interpersonales; asimismo veremos cómo las relaciones entre los sexos han estado marcadas a lo largo de la historia por el sexismo, la explotación y la violencia contra las mujeres.

A través de fotografías, dibujos, audios, canciones, películas y grabados el alumnado se acercará al modo en que se ha tratado socialmente a las mujeres; descubriendo como la invisibilización, el control, la sumisión o la marginación a la que han estado sometidas han marcado su realidad como seres humanos, pero también veremos como el respeto creciente hacia la identidad de género, propiciado desde diferentes colectivos e instituciones, puede prevenir este tipo las conductas sexistas tan perniciosas.

VÍDEO REA12 Retratos de mujer:

explorando su papel en la historia.

1.3. Referencias de la BVPB y otras fuentes utilizadas.

1.4. Los objetivos del aprendizaje de este recurso educativo son los siguientes:

- Descubrir el tratamiento social que se ha dado a las mujeres a través de fotografías, dibujos y grabados de la colección Fototeca de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.

- Conocer qué tipo de actividades han realizado, prioritariamente. las mujeres a lo largo de la historia y de cuáles han sido excluidas.

- Investigar los motivos y modos en en que se ha llevado a cabo esa exclusión.

- Conocer testimonio literarios y artísticos de distinta naturaleza sobre el tema abordado.

- Practicar la competencia literaria, lingüística, histórica, artística y bibliográfica digital a partir del manejo de fuentes fiables en bibliotecas virtuales.

1.5. Contexto histórico y cultural. Las mujeres, desde la Prehistoria hasta el presente, han llevado a cabo actividades esenciales para el funcionamiento del grupo social al que pertenecían: criar, amamantar y alimentar a los hijos, y otros muchos sin los cuales el grupo social no habría podido funcionar ni evolucionar. Aunque la recolección y los cuidados ha sido funciones esenciales que, desde el Paleolítico, se les ha adjudicado tradicionalmente, nada indica, y los arqueólogos trabajan en la actualidad en este sentido, que no pudieran participar también en la caza y en las primeras actividades artísticas (mágico-religiosas). Es posible que en épocas anteriores a la aparición de la escritura, pudieran existir sociedades matriarcales; sin embargo, en casi todos los periodos históricos, salvo raras excepciones, el poder fue tomado por el hombre, dando lugar a un claro dominio de sociedades patriarcales que, además, las religiones irán apuntalando mediante diferentes legislaciones.

La religión, la ley, la cultura, el arte y cualquier otra manifestación de creación humana ha contribuido siempre tanto al sometimiento como a la anulación de la mujer frente al poder del hombre. Cierto es que hubo sociedades históricas más abiertas (Grecia o Sumeria), pero todas han sido patriarcales, y en todas se vetaron a las mujeres los puestos socialmente más decisivos, siendo relegadas a trabajos que, para dichas sociedades, no tenían valor, por más que sin ellos las sociedades, como tales, no habrían podido existir. No será hasta la Ilustración, la Revolución Industrial y, sobre todo, las revoluciones burguesas, cuando esta realidad comience a cambiar lentamente. Esa «¡Mujer tenías que ser!», que, de una forma u otra, se ha manifestado siempre a lo largo de la historia, quiere decir que todo lo que se haga, fuera de los patrones valorativos del patriarcado, está mal hecho, y carece de valor real.

Todo esto pretende mostrarse y analizarse en este REA, pero también el modo en que tras un a larga lucha de la mujer por conseguir la igualdad, aunque se ha avanzado mucho, sin embargo, queda aún mucho camino por recorrer, y como es posible que, como consecuencia de las reacciones patriarcales que estamos viviendo en los últimos años, incluso, se retroceda en aquello ya conseguido.

2. ACTIVIDADES

2.1. MOTIVAR. ¿Un mundo idílico?

«¡Mujer tenías que ser!» es una expresión machista que tiene como objetivo la desacreditación de la mujer por hacer actividades que ‘supuestamente’ no le corresponden, lo cual supone dar por hecho que hay actividades y profesiones que las mujeres, por el hecho de serlo, no pueden hacer o no sabe hacer bien.

Antes que nada, dos tareas:

- Crea una carpeta local titulada Prácticas REA12 Retratos de mujer para guardar documentos, audios, imágenes, etc.

- Descarga en ella desde este enlace la plantilla para tu Cuaderno digital REA12 Retratos de mujer. Este será uno de los varios cuadernos que irán formando tu Portafolio digital. Renombra el fichero con las iniciales de tu nombre. Empecemos.

Actividad REA12.2.1.1. ¿Un mundo idílico?

A través de estos documentos (pintura y vídeos) entramos en contacto con dos imágenes de la mujer: la mujer tradicional, realizando las mismas tareas desde hace miles de años y un vídeo que representa a una mujer que ya no tiene la misma actitud de sometimiento ni realiza un trabajo “típico” de mujeres, pero la actitud machista se manifiesta igualmente como en épocas pasadas, aunque ahora ya la mujer no adopta un papel sumiso sino reivindicativo.

La mujer de la ilustración aparece con un vestido floreado sin aparentemente realizar un gran esfuerzo, su única herramienta es una vara, que descansa sobre su hombro, con unas ovejas dóciles, que parecen no apartarse de ella

Sin embargo, el pastoreo requiere de un gran esfuerzo físico, nómada, que obliga a permanecer durante todo el día controlando y vigilando al ganado y expuesto a estar en lugares hostiles a la intemperie. Es una actividad diaria, sin descanso, al contrario que la agricultura que tiene momentos de un gran esfuerzo y otros de descanso porque no es necesario realizar tareas en determinadas épocas ¿Lo refleja así este dibujo?

El otro vídeo refleja cómo una canción infantil reúne todas las actividades que, normalmente, han pertenecido a lo largo del tiempo a la mujer. Y eso se transmite a los niños a través de una canción infantil y de un medio de masa como es la televisión.

Tareas 12.2.1.1.1. Las imágenes nunca son inocentes, y para muestra las siguientes imágenes: una estática y otras en movimiento. Vamos a reflexionar a través de ellas sobre la situación de la mujer. Para ello, tras responder, en parejas , a las siguientes cuestiones, introduciremos en el Cuaderno de Trabajo las respuestas consensuadas en pareja. Si no se llegara a ningún consenso, se indicaría igualmente en el Cuaderno.

En la primera imagen, vemos a una mujer realizando una tarea en el campo ¿Es una tarea adjudicada tradicionalmente a las mujeres? Coméntalo.

Con el primer vídeo, vamos a establecer un debate sobre los comportamientos que tienen los tres personajes que toman la palabra en él. Vamos a ver una mujer incorporada a un trabajo que antes no era propio de las mujeres, pero, ¿cuál es realmente la intención del vídeo? Fíjate, antes de responder, en lo que dicen los personajes a lo largo del vídeo.

De las dos canciones que se cantan en los vídeos, escucharemos con detenimiento las letras. ¿Es adecuado lo que se dice en ellas? ¿Se podrían haber escrito hoy en día? ¿Qué tipo de influencia pueden llegar a tener sobre los niños y niñas?

Fotografía de una pastora con el rebaño COLECCIÓN LUIS SUÁREZ GALVÁN https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=524291

Puedes saber más sobre esta biblioteca con obras exquisitas consultando el VÍDEO REA00.1. Cómo utilizar la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (BVPB) en el apartado 3. Otras secciones, más abajo.

Esta actividad se realizará también por PAREJAS y las decisiones consensuadas se expondrán a todo el grupo.

Tareas 12.2.1.1.2. Cada alumno introducirá en su Cuaderno las respuestas consensuadas en pareja. Si no llegaran a ningún consenso, los alumnos lo indicarían así en su cuaderno

Fíjate en esta imagen, y describe de forma individual lo que ves en un máximo de 10 líneas: después coméntalo con tu pareja e intentad llegar a un acuerdo sobre lo que muestra. Utiliza como base de la discusión las siguientes cuestiones:

- Supongo que, al fondo, has visto también a un hombre ¿Qué actividades realiza cada uno de los dos?

- ¿Cuál de los dos trabajos que presenta la imagen es más duro, requiere mayor esfuerzo?

- Debate en pareja sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de estas actividades y comenta si esas dificultades aparecen en los dos trabajos o no y quién de los dos protagonistas parece realizar un trabajo menos duro en la imagen. ¿Por qué crees que el pintor lo representa de esta forma?

- La mujer está realizando labores de pastoreo; el hombre labores agrícolas, arando la tierra ayudado por bueyes

- La imagen presenta, aunque sea en segundo plano, un trabajo más esforzado por parte del hombre que tiene que hundir al mismo tiempo el arado en la tierra para roturar más profundamente mientras dirige a los animales de ayuda a seguir el surco correctamente. La mujer realiza un trabajo de pastoreo que aquí aparece de forma más relajada con un rebaño de ovejas aparentemente dócil que, simplemente, tiene que vigilar mientras las ovejas pacen tranquilamente. No parece ser un trabajo demasiado esforzado sino todo lo contrario.

- El alumnado, organizado por parejas, debatirá sobre la imagen presentada, señalando las actividades que tiene que realizar un agricultor y un pastor. Debatirá sobre la cantidad de tiempo, a lo largo de un año, de ambas actividades. Observarán que ambos trabajos requieren esfuerzos duros en ese periodo de tiempo, pero mientras el trabajo del agricultor es muy bregado en determinados momentos del año agrícola, hay otros periodos en el que ese esfuerzo disminuye; por el contrario, el trabajo del pastor consiste también en numerosas tareas a lo largo del año, pero sin descansos temporales ya que el rebaño debe ser atendido todos los días del año y, en ganadería extensiva, también debe alimentarse de pastos diariamente teniendo que alejarse en muchas ocasiones para que el ganado pueda alimentarse donde haya pasto abundante, sin alejarse demasiado de fuentes de agua. Los rebaños pueden dispersarse y se necesita tener sobre cada uno de los animales una vigilancia constante para que no se pierdan. De lo que se trata, es de que el alumnado observe si es eso lo que se ve en el dibujo o está hecho de forma intencionada para mostrarnos dos actividades con distinta carga de trabajo en el que el de la mujer, aparentemente, es menor que el del hombre.

Generalmente el trabajo de pastoreo se ha realizado más por hombres que por mujeres (aunque también hay mujeres que trabajan con ganado), mientras que las mujeres han participado más en trabajos agrícolas por estar los campos de cultivo más cerca de las casas y poder así atender esos trabajos compatibilizándolos con el cuidado de los hijos y las labores del hogar. El pastoreo, por su carácter nómada (trashumancia) y tener que practicarse lejos del hábitat habitual del campesino, suele ser una actividad exclusiva que no permite la realización de otras tareas. El alumnado, por parejas, deberá indagar en ambos trabajos y sacar conclusiones.

Mujer tenía que ser https://www.youtube.com/watch?v=S0rWGrICjJI&ab_channel=rg25

Tareas 12.2.1.1.3.

- Ahora mira este vídeo de una mujer actual que tiene un trabajo que no ha sido considerado tradicionalmente femenino. Comenta en pequeño grupo estos adjetivos: sumiso, machista, reivindicativo. Consensuar a qué personas del vídeo podrían calificar: conductora de autobús u ocupantes del coche.

- ¿La conductora de autobús realiza solo ese trabajo o tiene que hacer más actividades posteriormente? ¿Se puede decir que ha mejorado su situación social, con respecto a otras mujeres, si a lo que ya hacía tradicionalmente se le suma toda la actividad propia del oficio que también ejerce ?

- ¿Cómo podría solucionarse esa situación? Proponed soluciones y llegad a acuerdos en pareja.

- Veamos:

- Sumiso: Persona que obedece o se somete ante otros, aunque los motivos para obedecer o someterse no sean justificados

- Machista: Tipo de discriminación sexista por el cual se establece una prevalencia del hombre sobre la mujer.

- Reivindicativo: Persona que reclama aquello que considera justo

- En el vídeo podemos identificar como sumisa a la mujer que acompaña al hombre; como machista al conductor del vehículo y como reivindicativa a la conductora del autobús.

- La conductora del autobús indica otras actividades que tiene que realizar, además de las de su propio trabajo retribuido: prepara la comida, ayuda al marido con la contabilidad del taller (aunque le sea infiel). El alumnado podrá indicar otros trabajos que las mujeres realizan habitualmente para o en el hogar, aparte de la señalada.

- Evidentemente, la conclusión a la que debe llegarse es la de que los trabajos no remunerados realizados para la casa y la familia deberían repartirse en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres si los dos contribuyen igualmente con trabajos remunerados

Escuchemos ahora estas canciones infantiles Arroz con leche y Los días de la semana.

Tareas 12.2.1.1.4. Escribid las respuestas a las siguientes preguntas en el Cuaderno de Trabajo.

- La canción Arroz con leche señala las características que debe tener la mujer con la que el chico ‘se quiere casar’. Es una canción infantil y, por lo tanto, transmite un mensaje a los niños: ¿cuál es el modelo de mujer según esa canción.

- ¿Qué opinión te merece la letra de la canción? Comentadla en pareja y sacad conclusiones.

- ¿Sucede algo similar con el otro tema Los días de la semana?

- Compón la letrilla de una canción con esa misma música en la que el contenido de lo que las niñas tienen que hacer sea con otras tareas.

- Lo que dice la letra de la canción es que la mujer con la que se quiere casar debe saber coser y bordar, aunque también debe saber abrir la puerta

- Aunque se trata de una opinión, cada pareja de alumnos comentará si esos dos o tres motivos para tener novia o esposa son los adecuados para una mujer, o se trata de tener una esposa que únicamente debe saber realizar las tareas del hogar y eso implica tener un determinado concepto del papel de la mujer en la sociedad.

- Sí, pero con más tareas: planchar, limpiar, lavar, barrer, guisar y … “rezar”

- La letra debe hacerla el alumnado, pero con tareas que no sean sexistas. Se pueden utilizar verbos como estudiar, pasear, leer, realizar tareas domésticas con SUS PADRES o entre hermanos y hermanas, viajar, etc.

Canciones infantiles Arroz con leche y Los días de la semana, Fofó el payaso – Años dorados de TVE https://www.youtube.com/watch?v=LuH75Ir1rXc&ab_channel=ElReinoInfantil y https://www.youtube.com/watch?v=njbyAZ3x8o8&ab_channel=ReverendoDanielSalcedo

2.2. RECORDAR CONOCIMIENTOS PREVIOS. Opiniones sobre las mujeres en los siglos XIX y XX

Tendremos que llegar hasta mediados del siglo XVIII para que el tema del feminismo, entendido como una primera toma de conciencia de la naturaleza de la mujer y su puesto en el posicionamiento dentro de los dos sexos, comience a plantearse.

Un siglo más tarde, se planteará la reivindicación del sufragismo como el deseo de una parte de la sociedad femenina de EE UU y el Reino Unido de participar en la vida política de sus países, mediante el ejercicio del voto por parte de las mujeres.

El avance de los derechos de la mujer será muy lento e inexistente en tiempos anteriores a las dos fechas señaladas.

La mujer, en periodos anteriores, a lo largo de nuestra historia siempre ha tenido un papel supeditado al del hombre: a su servicio, según sus necesidades y preferiblemente de forma anónima y solo saliendo a la luz cuando a este le resultara conveniente.

Los dioses principales de las grandes religiones siempre han sido masculinos; en las religiones monoteístas siempre se les denomina en masculino aunque, por la necesidad de la procreación, siempre también ha sido necesaria la representación de una mujer como elemento complementario: desde la costilla de Adán a la mujer o la hija de Mahoma, pasando por la madre de Jesús, María.

Las religiones politeístas tampoco sitúan en los puestos jerárquicos de esas mitologías a ninguna diosa, aunque las haya en puestos secundarios, necesarios para ser madres de otros dioses.

Aunque se haya publicitado mucho a algunas reinas de la historia: desde Cleopatra a Isabel I de Castilla, lo cierto es que el número de estas es escaso en todas las monarquías desde el medievo hasta la actualidad. De 170 faraones, solo 5 fueron mujeres a lo largo de tres mil años.

Desde que España existe como Estado solo ha tenido dos reinas (Juana I e Isabel II) por 17 reyes. Y España no es una excepción sino la norma.

En el mundo cultural, científico, literario y artístico, también es aún más abrumador el número de hombres en cualquiera de estos campos que el de mujeres hasta el siglo XIX, aunque siempre haya excepciones como Hipatia en la ciencia greco-egipcia, Safo en poesía, Hildegarda de Bingen como compositora, científica y escritora, Teresa de Jesús como escritora y líder espiritual, Lubna de Córdoba como asesora de reyes y traductora, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora; o pintoras como Sofonisba Anguissola o Artemisia Gentileschi en medio, todas ellas, de un huracán de hombres dedicados a cualquiera de esas funciones científico-culturales.

Si nos salimos de cualquiera de estos campos la mujer no existe, solo existe el hombre, anónimo muchas veces también, pero solo hombres.

La voz de las mujeres en la literatura la conoceremos a través de los hombres y lo mismo su imagen en el arte. Pero sin voz propia.

Hoy las mujeres tienen una vida activa en, prácticamente, todas las facetas de la vida: laboral, social, de representación y participación política, pero esto no ha sido así durante la mayor parte de la historia, por no decir de toda.

Aunque siempre ha habido una minoría muy escasa que ha conseguido superar las barreras que la sociedad, el mundo de los hombres, le imponía, cada nuevo paso ha costado mucho trabajo. Realmente a rozar la igualdad no han llegado hasta el siglo XX y todavía hoy en pleno siglo XXI queda mucho por avanzar.

Vamos a recordar en este apartado los nombres de algunas de esas mujeres que fueron adelantadas a su tiempo: Safo, en la poesía; Hipatia, en la ciencia; Hildegarda de Bingen, en la música; Teresa de Jesús, en la escritura y la creación de una orden religiosa, Lubna de Córdoba, como asesora de califas; Juana Inés de la Cruz, en la literatura; y Sofonisba Anguissola o Artemisia Gentileschi, en la pintura.

Como en el resto de las funciones sociales en política o gobernanza el número de mujeres que encontramos es ínfimo comparado con el de los hombres que ocuparon esas magistraturas. La dirección de las iglesias tampoco han sido la excepción, y en todas, pero, especialmente en las monoteístas que, los cargos dirigentes, e incluso secundarios, se han entregado siempre a los hombres.

Actividad REA12.2.2.1.

La imagen de la mujer, siglo XIX y XX https://www.youtube.com/watch?v=HtFmDOaHwuE&t=15s&ab_channel=Se%C3%B1alMemoria.

Fragmento textual de Diario La Sociedad (Colombia, 1913).

Tareas 12.2.2.1.1.

Esta actividad se realizará individualmente respondiendo a las cuestiones que se plantean e introduciendo las respuestas en el cuaderno de trabajo.

- Teniendo en cuenta este contexto intenta recordar si ya conocías algunos de los nombres de mujeres citados anteriormente ¿De cuáles solo conoces su nombre?

- ¿De cuáles conoces sus actividades?

- ¿De cuáles conoces su obra por haber leído o visto algo sobre ellas? Indica todo lo que recuerdes al respecto.

- Del siguiente texto que está extraído del vídeo La imagen de la mujer, siglos XIX y XX, que puedes ver clicando en el enlace de al lado, responde qué te parece esta opinión de 1913 sobre el papel de la mujer. ¿Sabías que era así o hay algo que te sorprende?.

«A las mujeres debe dárseles en primer lugar una sólida educación cristiana; después enseñarles a coser, lavar, planchar, hacer calceta, bordar y hacerse sus vestidos así como a guisar y ser buenas reposteras; que aprendan a dirigir los quehaceres de la casa. Después de conseguir todo esto se les puede enseñar el piano o la pintura, pero teniendo presente que estas son cosas secundarias en su educación ya que el matrimonio es su destino.»

- Es posible que el alumnado no conozca muchos de esos nombres en este nivel educativo y que solo le suenen personajes como Teresa de Jesús y algún otro; o personajes políticos como Isabel la Católica. No estaría de más dedicar alguna clase a glosar a algunos de esos personajes científicos, literarios, etc. o que el alumnado buscase información sobre ellas.

- Si no conocen sus nombres, menos conocerán sus actividades por lo que la actividad complementaria de conocerlas estaría muy indicada, también para eliminar algunos tópicos sobre aquellas que sí puedan conocer.

- Sobre algunos de estos personajes femeninos hay documentos que el alumnado podría utilizar centrándose en alguno de estos personajes para lo cual se les podría proponer buscar información sobre ellas y visualizar y hacer un resumen de lo visto, por ejemplo, todos los que se indican más adelante.

- Con este texto y la visión completa del vídeo se puede extraer fácilmente la conclusión sobre qué se esperaba de las mujeres de la burguesía a finales del siglo XIX y principios del XX.

- Hipatia: película “Ágora” de Alejandro Amenábar (2009) actividad interdisciplinar con Matemáticas. Disponible en varias plataformas

- Safo: lectura de algunos de sus poemas: actividad interdisciplinar con Griego https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/10830/safo_gallardo_PAROLE_1988.pdf?sequence=1&isAllowed=y Lectura de El segundo libro de las mujeres : Safo, Friné y otras seductoras (cop. 1921) – Gómez Carrillo, Enrique, 1873-1927 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=399732

- Hildegarda de Bingen: escuchar Columba aspexit: actividad interdisciplinar con Música https://www.youtube.com/watch?v=BpmMeIQywYc. Película “Visión” (2009) de Margarethe von Trotta , disponible en Filmin.

- Serie de televisión “Teresa de Jesús” (1984) de Josefina Molina, disponible en RTVE Play, o la lectura de fragmentos de “Las Moradas”. Actividad interdisciplinar con Lengua Castellana . También Recitario APE Quevedo 520 y 459. Castillo interior o Las moradas (1944) – Teresa de Jesús Santa, 1515-1582 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=607767

- Sor Juana Inés de la Cruz: película “Yo, la peor de todas” (1990) de Mª Luisa Bemberg, disponible en Vimeo. Actividad interdisciplinar con Lengua Castellana. Inundacion castalida de… Soror Juana Ines de la Cruz… : que en varios metros, idiomas y estilos, fertiliza… (1689) – Juana Inés de la Cruz, Sor, 1651-1695 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=406228

- Sofonisba Anguissola: ver algunas de sus obras en el Museo del Prado, algunas de las cuales fueron atribuidas a otros pintores varones. Actividad interdisciplinar con Dibujo https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/anguissola-sofonisba/d3c474ef-a960-4f9e-b9af-4ace52588da2

- Artemisia Gentileschi: película documental: “Artemisia” (1992) de Agnes Merlet. Actividad interdisciplinar con Dibujo. No disponible. Síntesis de la película en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pQ-3WKb1ceY

- Juana I de Castilla: película: “Juana la Loca” (2001) de Vicente Aranda. Disponible en varias plataformas. Doña Juana la Loca de Francisco Pradilla. Imagen [DOÑA JUANA LA LOCA – (FRAGMENTO)] (Entre 1893 y 1954 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=479262

- Isabel la Católica: serie “Isabel” (2012) de Jordi Frades, disponible en RTVE Play. Imagen [ISABEL LA CATÓLICA] (Entre 1893 y 1954) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=481595

Esta actividad se realizará individualmente respondiendo a las cuestiones que se plantean e introduciendo las respuestas en el cuaderno.

Tareas 12.2.2.1.2. Ahora observa esta imagen:

- Se trata de una fotografía del siglo XX y, aunque en la foto aparecen elementos que solo pueden ser de la época industrial (indica uno), aparecen también cestos que se vienen utilizando desde el Neolítico.

- Hay unas personas que están realizando una actividad: ¿qué actividad? Ese trabajo se podía hacer por cuenta propia o por cuenta ajena (encargo mediante el pago de una cantidad).

- Por la foto no sabemos si se trata de un trabajo familiar o por encargo. ¿Conoces algún lugar donde estas actividades se hiciesen de forma colectiva en tu ciudad o en tu pueblo? ¿Se sigue haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de actividades solo las hacían las mujeres?

- Hemos visto un vídeo y una foto, en los dos se habla de mujeres: ¿Son el mismo tipo de mujeres o, por el contrario, pertenece cada una de ellas a mujeres de estatus sociales diferentes o realmente pueden ser mujeres de cualquier tipo? Razona la respuesta.

- Un bidón metálico, posiblemente de petróleo.

- Son lavanderas y podían realizar este trabajo lavando la ropa propia de su familia, sin retribución, o la de personas o establecimientos hosteleros o de otro tipo que se las encargaran, mediante el pago de una pequeña cantidad. Eran frecuentes afecciones, especialmente en las manos, como consecuencia del contacto de estas con el agua fría, como los sabañones.

- En muchas poblaciones se encuentran aún los lavaderos públicos donde se realizaba esa función con el agua corriente, normalmente procedente de una fuente, como parece ser el caso de esta fotografía; pero también lo ejercían en las orillas de ríos próximos, naturalmente con la temperatura a la que saliese el agua de la fuente o la que llevase el río. En invierno el trabajo era aún más duro por esta causa.

En la actualidad esa actividad no se realiza y esa profesión ha desaparecido en los países desarrollados, al ser sustituido ese trabajo por el electrodoméstico conocido como lavadora.

Esa actividad solo era realizada por mujeres porque “lavar la ropa” era una función exclusivamente femenina, poco valorada y por la que, en caso de lavar ropa ajena, se pagaban cantidades exiguas - No son el mismo tipo de mujeres, lo que no quiere decir que las mujeres que no perteneciesen a clases bajas no debiesen también lavar la ropa. Las mujeres de la burguesía debían de conocer también esas labores pero, normalmente, encargaban la parte más dura de ese trabajo a otras mujeres en situación social más desfavorable

La «Caja del agua», Tafira (1930 – 1935) – Estudio Moderno https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=493920

2.3. COMPRENDER. Las invisibles campesinas

Exceptuando a las mujeres célebres (reinas, santas, mártires, …), hasta el siglo XVIII no se tiene en cuenta la actividad de la mujer que siempre había estado presente, sin embargo, en actividades del sector primario fundamentalmente (campesinas) o en el terciario (servicio doméstico), sin olvidar que, siempre había sido quien se encargaba de los asuntos domésticos en la vivienda y en el cuidado de los hijos. Campomanes, en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos escribirá sobre las mujeres: “Guardan el ganado por vecería, si es necesario; guían los carros, sallan, escardan, dan, siegan y cirvan las mieses, y aun labran, a falta de hombres, las tierras”. Es decir, pueden realizar todos los trabajos agrícolas y de hecho los realizaron siempre, incluyendo el cuidado del ganado. En las épocas en las que no hay que realizar tareas agrícolas las mujeres trabajaban los tejidos hilando la seda, el lino, la lana y, finalmente, el algodón. En todas las épocas hasta la edad contemporánea solo se veían unas pocas salidas para la mujer: casarse, ingresar en un convento o, en el peor de los casos, dedicarse a la prostitución. Aunque el trabajo de las mujeres siempre haya estado ahí, y sin su función social en la casa y con los hijos, la sociedad no habría podido funcionar, tampoco habría funcionado sin el trabajo efectivo en la agricultura, ganadería, comercio, textil, etc. Aunque nunca, en ninguno de estos casos, haya visibilidad.

Campomanes, ilustrado del siglo XVIII, en su Discurso sobre la educación popular de los artesanos escribirá sobre las mujeres: «Guardan el ganado por vecería, si es necesario; guían los carros, sallan, escardan, dan, siegan y cirvan las mieses, y aun labran, a falta de hombres, las tierras».

Como ves, las mujeres realizaban todos los trabajos agrícolas, pero junto con esos, realizan otros muchos: trabajan los tejidos hilando la seda, el lino, la lana y el algodón. Y siempre, al mismo tiempo, cuidaban de sus hijos y de la casa realizando todos los trabajos relacionados con la vida doméstica.

Y también trabajaban en las casas de otros, como servidumbre. Por los trabajos domésticos las mujeres no obtenía ningún tipo de retribución; y por aquellos por los que se obtenía un salario, este será siempre inferior al de los hombres. Incluso, a veces, eran estos los que recibían la retribución por el trabajo realizado por las mujeres.

Para comprender la situación en el ámbito laboral de las mujeres podríamos hacernos una pregunta: ¿La sociedad de cualquier época podría haber sobrevivido si las mujeres no hubieran ejecutado las variedad de actividades que siempre han estado realizando? Vamos a repasar pruebas visuales de la Fototeca.

La fotografía de la Caja de agua y muchas otras las podemos encontrar en la colección del micrositio temático Fototeca de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, que contiene una rica colección de fotografías históricas procedentes de diversas instituciones universitarias y fundaciones. Además de índices de Autores y Obras, posee una potente opción de Búsqueda.

A continuación, nos serviremos de esta estupenda Fototeca para reconstruir la manera en que se ha representado visualmente a la mujer .

Actividad REA12.2.3.1.

CAMPESINAS BARRIENDO LA ERA (1902) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=493733

Campesinas al mercado (1940-1945) – Benítez Tugores, Adalberto, 1893-1975 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=496997

Canciones La rosa del azafrán.. Las espigadoras, La conquista del viudo / Mtro. Guerrero, F. Romero y G.F. Shaw, 1930? Biblioteca Digital Hispánica http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000176495

Observa estas dos fotos. Si quieres verlas con más detalle, clica en el enlace.

Tareas 12.2.3.1.1.Esta actividad se trabajará en pequeños grupos. Cada grupo contestará y justificará las respuestas, y tras haber sido estas consensuadas, cada alumno/a las incluirá en el cuaderno de trabajo de forma individual.

- ¿Quiénes son las protagonistas de ambas fotos?

- ¿Qué tareas se realizan en cada una de ellas?

- ¿Consideras que son tareas que solo pueden realizar las mujeres o también podrían hacerlas los hombres?

- ¿Has visto alguna vez realizar tareas agrícolas a mujeres? Si las has visto y no son estas mismas, señala qué tareas agrícola-ganaderas las has visto realizar.

- ¿Crees que actividades como estas siguen haciéndose?

- ¿Qué problemas físicos podrían producir tareas como estas que vemos en las fotografías?

- ¿Crees que esos trabajos podían no ser remunerados directamente?

- ¿Estos trabajos son similares a aquellos de los que habla el audio musical de “Las espigadoras” que ofrece la Biblioteca Digital Hispánica?

- Mujeres procedentes de núcleos rurales.

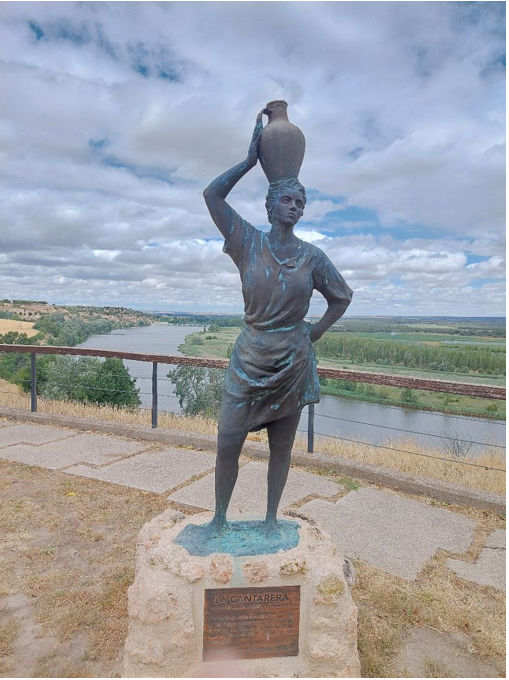

- En la primera fotografía, las mujeres, al mando de un hombre, están realizando una actividad secundaria de la agricultura, barrer los restos de paja que quedan tras haber trillado la era; en la otra foto, varias mujeres, con cargas de productos agrícolas que transportan sobre su cabeza. Los productos son de producción propia que ellas se encargan de transportar desde sus lugares de origen hasta un mercado semanal o a las tiendas de verduras y frutas de su localidad o de otra cercana. Las acompaña un joven que porta una cantidad menor. De la misma forma, se podía también transportar agua para el consumo humano en la vivienda desde una fuente, más o menos próxima, mediante cántaros que podían transportarse sobre la cabeza con una rosca o rodete como muestra esta fotografía de homenaje (derecha) a las cantareras en Castronuño (Valladolid).

- Son actividades consideradas de menor importancia, dentro de la actividad agrícola o ganadera. Por ese motivo se les encarga a las mujeres, aunque también podrían haberlas realizado hombres.

- Esta cuestión la responderá el alumnado teniendo en cuenta su experiencia propia o lo que haya podido ver en medios de comunicación.

- Muchas de estas actividades han desaparecido por estar muy mecanizado el campo, sin embargo, es posible encontrarla en entornos de minifundio y escasa producción. En los países desarrollados el transporte de productos de producción propia a los mercados tampoco se realiza con fuente de energía humana sino por medio de vehículos como furgonetas.

- En países menos desarrollados las funciones de ambas fotos es frecuente verlas exactamente igual que en estas fotos.

- En el caso de las mujeres que cargan productos o realizan su trabajo en posiciones inadecuadas son frecuentes las lesiones por sobrecarga, lesiones cerebrales traumáticas, fatiga muscular, dolores en cuello, espaldas, hombros y brazos, desequilibrio corporal, etc.

- La mayor parte de esos trabajos no eran remunerados, sino que formaban parte de la actividad del agricultor que, como cabeza de familia, disponía de los bienes obtenidos por la venta de los productos de su propiedad; si eran encargos de otros productores podían obtener una comisión relacionada con la cantidad cobrada por la venta del producto. Si son trabajos secundarios relacionados con una labor agrícola, como la trilla y el producto trillado es de su propiedad, no había retribución, pero si la podía haber, escasa, si era de otro propietario.

- Sí, “levantarse y volverse a agachar. Todo el día a los aires y al sol”, “sufre espigando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que siega y que trilla”, “No arrebañes los campos de miés que detrás de las hoces voy yo”.

2.4. ANALIZAR. La mujer como objeto

Aparte de las actividades domésticas y las relacionadas con el sector primario u otras ya citadas, había otro tipo de participación de las mujeres en la vida activa mediante intercambio económico en el que una de las partes ponía su cuerpo (la mujer) y el otro gratificaba normalmente con dinero esa prestación (el hombre). La prostitución se ha dado históricamente en todas las sociedades y en todas las épocas, aunque no siempre con el mismo tratamiento. Pese a que ha habido momentos en el que esa práctica ha estado más tolerada, e incluso tenía una consideración social positiva, lo normal es que haya sido fuente de marginación, persecución y violencia hacia la mujer, no así hacia el otro participante en esta transacción económica.

La prostitución servirá para dividir a las mujeres en dos grandes grupos, las mujeres honestas y las deshonestas. J. Plens en 1699 decía:

“Las Donzellas han de ser, no andariegas ni finestreras, sino retiradas y modestas, y virtuosas. Aquest es lo millor dot per casarse, aquest lo medi per arribar a lo Sant Sagrament del matrimoni.”

La prostitución, comúnmente, se realizaba en el burdel, controlado municipalmente. La mujer prostituta se encerraba en él para su práctica sexual y, habitualmente, este estaba situado en las afueras de los núcleos urbanos.

La prostituta ejercía su “oficio” hasta que dejaba de servir para él y entonces si disponía de bienes, muy raro, podía abrir un pequeño negocio, pero lo normal es que no los tuviera, en cuyo caso le quedaban muy pocas salidas entre las que estaba casarse con un viudo, recluirse en un convento o practicar la mendicidad.

De esa forma se salía de la prostitución cuando ya no disponía de clientes, pero unos años antes había entrado en ella tras una violación, hecho muy común a través del cual el macho joven demostraba su virilidad al resto del grupo publicitando, después, la acción por la que la joven violada era acusada de deshonesta y abandonada por la comunidad y la familia, Generalmente estos actos se llevaban a cabo con mujeres desprotegidas: viudas, criadas, mujeres con el esposo lejos, … Tras esto, la única forma de sobrevivir era dedicándose a la prostitución.

A finales del XIX y principios del XX aparecen los teatros de varietés en los que trabajaban cupletistas que, en la mayor parte de los casos, representan a mujeres muy libres y espectaculares para los gustos de la época interpretando canciones procaces que, si bien eran criticadas por la moral dominante eran también objeto del deseo de esos mismos que las criticaban de tal forma que en muchos casos eran críticos con ellas en sus reuniones familiares y sociales y clientes de las mismas cuando acababan su actuación. Era otra forma de prostitución que tenía un final parecido al de las que trabajaban en los burdeles cuando sus cuerpos se ajaban, envejecían o, sencillamente, dejaban de ser atractivas para los hombres. Como ampliación del tema del cuplé y su relación con la prostitución puede consultarse este trabajo doctoral de Laura Navarro: Cupletismo y prostitución en Barcelona (1880-1936)

Aparte de las actividades domésticas y las relacionadas con el sector primario u otras ya citadas, había otro tipo de participación de las mujeres en la vida activa mediante intercambio económico, nos referimos a aquellos en los que la mujer ponía su cuerpo y el hombre la gratificaba normalmente con dinero, actividad que recibe el nombre de prostitución. Salvo excepciones en la época clásica, el ejercicio de esta actividad ha vivido en una situación de tolerancia sin legalización. La consecuencia de ello ha sido la arbitrariedad en la persecución de esta práctica.

Para realizar el acto sexual se necesitan, al menos, dos personas: la prostituta y el que paga esa actividad. Pero si se trataba de castigar esa práctica, normalmente solo se ha perseguido a una de las dos partes, a la prostituta, pero nunca al cliente. También, al encargado o encargada de mantener el burdel o de ejercer de “jefe de personal” de las prostitutas, el o a la proxeneta. La práctica de la prostitución era una actividad muy mal vista por la sociedad y dividía a las mujeres en dos grupos: las mujeres honestas y las deshonestas.

¿Qué tipo de mujeres caían en la prostitución? Normalmente, el sector de las mujeres más débil: las mujeres violadas, a las que también se culpaba por haber sido violadas, pasando al campo de las deshonestas; viudas que no tenían un hombre que las protegiese; criadas, que tampoco disponían de protección, al igual que las mujeres que vivían solas porque el marido o el padre se encontraban lejos y no tenían posibilidad de mantenerse por otros medios.

Actividad REA12.2.4.1.

Vamos a tratar, en primer lugar, el tema de la prostitución a través de un audio y varias fotos.

El audio pertenece a una novela escrita por una mujer a finales del siglo XIX. El tema que trata es el de la prostitución. Un tema tabú, ya que los hombres no querían que se mencionase, y las mujeres llamadas honestas, tampoco. Se sabía que existía, algunos hombres lo practicaban en los burdeles, pero no se debía hablar de ello. Por todo ello, al ser una mujer la que escribía la novela, asistimos a un acto de ruptura doblemente impactante. De hecho, la autora firmó su libro como Rafael de Luna (seudónimo masculino). Pese a todo, aunque fuera un «hombre» el autor, el tema era muy duro para la época y las críticas fueron malas y el libro no alcanzó ningún éxito editorial. También, como decimos, en las tareas se analizarán fotos y se responderá a las cuestiones en pareja de trabajo.

Recitario APE Quevedo 479. Matilde Cherner [con el seudónimo de Rafael Luna] (1833-1880): capítulos «II. De este mismo modo que dejo dicho» y «III. Así se consumó mi infamia» de la Segunda parte. Infamia, pertenecientes a la novela María Magdalena (Estudio social) (1880). Leídos por Félix Hinojal. Facsímil en BDH. Texto leído en pdf.

Tarea 12.2.4.1.1. Empezaremos escuchando el audio.

- Señala qué relación tiene este audio con el tema que estamos tratando.

- ¿A qué se refiere la ‘infamia’ de los títulos de los capítulos?

- FALTA

Una mirada a la prostitución

Tarea 12.2.4.1.2.

- Señala qué es lo que vemos en este grabado de la izquierda.

- Lee el texto de la parte inferior del grabado de la derecha y señala por escrito qué intenta mostrarnos la imagen.

- Es el salón de un burdel donde los hombres entran en contacto con las mujeres, como acto inicial previo a la relación sexual retribuida.

- “Castigo de una proxeneta a mediados del siglo XVIII”. La imagen muestra a una proxeneta conducida a la torre de castigo donde ya vemos a varias personas sometidas a escarnio público.

Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo : desde la antigüedad más remota hasta nuestros dias… / (1877) – Lacroix, Paul, 1806-1884, portada y tras p.356. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=605698

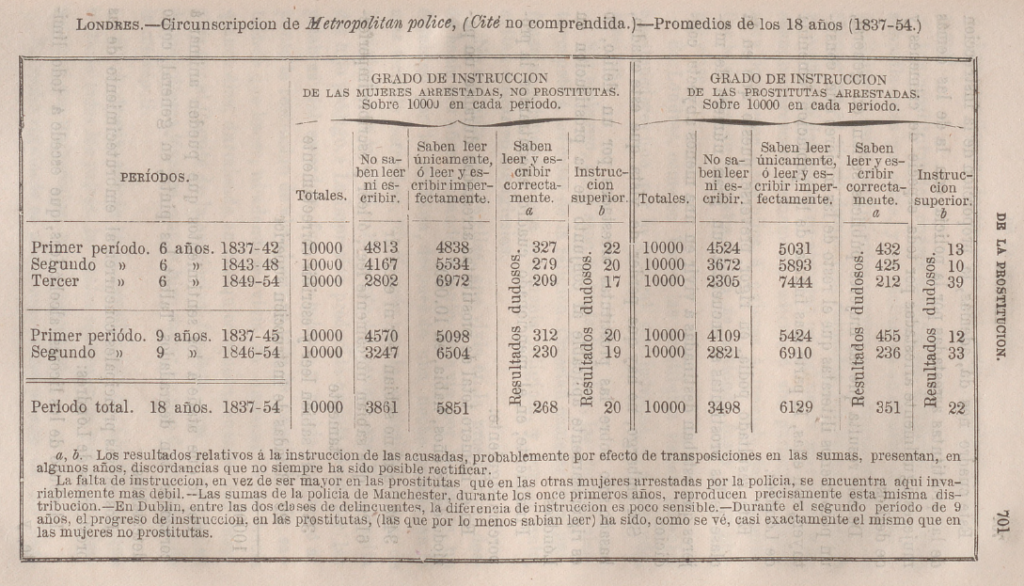

Estadística de Londres. Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo : desde la antigüedad más remota hasta nuestros dias… / (1877) – Lacroix, Paul, 1806-1884, vol II, p. 701. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=605698

Carmen Fernández (Apolo) (1902) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=491330

Tarea 12.2.4.1.3.

- ¿Por qué incluimos aquí la foto de esta vedette?

- Escucha el cuplé cantado y señala por escrito indicando la imagen que transmite la mujer a partir de esta letra en la época en que se grabó.

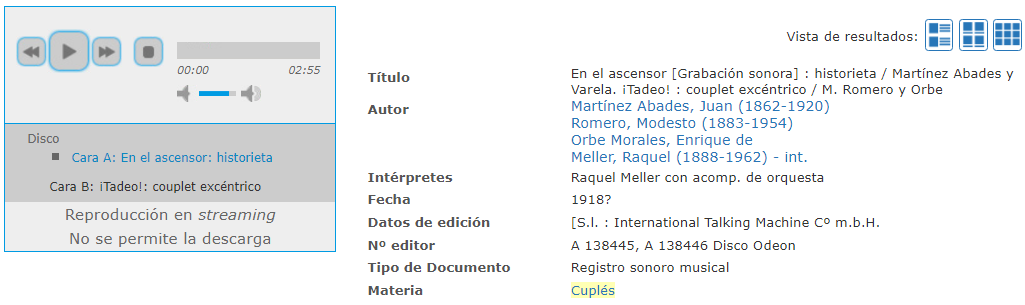

Un cuplé de 1918: En el ascensor [Grabación sonora] : historieta / Martínez Abades y Varela. ¡Tadeo! : couplet excéntrico / M. Romero y Orbe, 1918? BDH http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000135152

- La profesora Laura Navarro en su estudio “Ángeles Caídos: Cupletismo y Prostitución en Barcelona (1880-1936)” señala que el campo del cuplé y de las vedettes es la toma de la escena pública por parte de la mujer, la exposición pública de la misma y, por lo tanto, sujeta a críticas porque sacudía el orden burgués en cuanto que ellas pasaban a ser protagonistas de un tipo de sensualidad y sexualidad que eran totalmente novedosas y, hasta entonces, vedadas a las mujeres. La crítica fundamentalmente trataba de mostrar dos tipos de mujer, la buena (el “ángel del hogar”, la mujer dentro de la casa) de la mala (el “ángel caído”, la mujer de la calle o del cabaret). La cupletista trata temas tabú e inéditos, y más en la mujer, como la sexualidad sin tapujos, la modernidad y nuevos modelos de participación de la mujer. La cupletista, normalmente, es de extracción humilde. “… muy frecuentemente relacionada con la prostitución. La cupletista se convirtió en un medio de expresión de la opresión del sector femenino de la clase baja” (L. Navarro). Por lo tanto, la foto se incluye aquí como modelo de ese tipo de mujeres que comenzaban a actuar en el campo público de un cabaret y que, por la temática que trataban en sus interpretaciones, en muchos casos acababan, forzadas por los hombres, en el campo de la prostitución.

- El cuplé seleccionado es un buen ejemplo, aunque los hay mucho más evidentes, de esa mujer libre que toca el tema de la sexualidad previa al matrimonio (son novios) de forma dicharachera, pero con bastante normalidad y que se jacta de tener relaciones con su novio en un escenario semipúblico y además extremadamente moderno para su época como es un ascensor sin importarle demasiado que se sospeche de su acto. Los protagonistas del cuplé pertenecen a esa clase baja que no puede disponer de otro lugar para tener esa relación sexual. Y hay que incidir en lo novedoso (y escandaloso en su época) de que quien “cuente” esta relación sea una mujer y una mujer que libremente decide contarlo (y cantarlo). Y, por lo tanto, que se le acuse de ser o de ejercer la prostitución y que se le puedan hacer ofertas en ese sentido.

Una vez vistos y escuchados todos los documentos y clasificados cada uno de ellos, responded en pareja a cada una de las siguientes cuestiones:

- ¿Por qué había mujeres que se dedicaban a la prostitución?

- ¿Qué es un o una proxeneta?

- ¿Quiénes eran sus clientes?

- ¿Durante cuánto tiempo se podía ejercer esta actividad?

- ¿Por qué el mundo de las cupletistas y el de la prostitución a veces se unían?

- ¿A qué grupo social solían pertenecer las prostitutas?

- ¿Qué salidas había a la prostitución una vez que la prostituta dejaba o era expulsada de esa actividad?

- La prostitución ¿era una actividad a la que las mujeres acudieran por su propia voluntad?

- ¿La prostitución sigue produciéndose en la actualidad?

- ¿Debería prohibirse o legalizarse?

- ¿Las mujeres que hoy practican la prostitución lo hacen por las mismas causas que en el pasado?

- En la mayoría de los casos se trataba de mujeres que no tenían recursos y sobre las que había caído una acusación de violación (si eran violadas, sus violadores lo pregonaban y ellas perdían la honra no pudiendo tener una vida normal, abandonadas por la familia y la sociedad), viudas que no podían subsistir por sí mismas, criadas que eran despedidas, etc.

- Un o una proxeneta es una persona (hombre o mujer) que vive de la prostitución de otras mujeres. Celestina, en la literatura española, era una proxeneta.

- Los clientes son hombres de cualquier clase o grupo social.

- La prostitución se ejercía durante el tiempo que la prostituta siguiera siendo atractiva para los hombres y estos pagaran por sus servicios. Después eran expulsadas del burdel.

- Porque las mujeres que entraban en ese mundo del cabaret, por las letras de sus canciones y los temas que tocaban sobre lo que hoy entenderíamos que es libertad de expresión artística, para el mundo de finales del XIX y principios del XX significaba entrar en un ámbito en el que la actividad sexual retribuida y la profesión artística de las cupletistas o vedettes tendía a confundirse o a parecerse.

- A las clases inferiores de la sociedad, como ya se ha señalado antes.

- Si la mujer que había ejercido la prostitución había obtenido algún beneficio, podía aspirar a montar algún pequeño negocio. Esta posibilidad era rara y escasa. Lo normal es que le quedasen muy pocas posibilidades gratificantes, de tal forma que, con suerte, podría acabar casándose con algún hombre viudo de edad avanzada, ingresar en un convento o practicar la mendicidad.

- Debido a todas las características negativas que implicaba la prostitución, lo general era que no se entrase en ese mundo por propia voluntad.

- Sí.

- Es un tema discutible y polémico por parte del feminismo. Aunque la opinión sobre esta práctica siempre es negativa, hay sectores feministas que no están por su prohibición porque consideran que seguiría habiendo igualmente prostitución clandestina y que esta perjudicaría a las mujeres que la practicasen al ser una actividad prohibida. Otro sector del feminismo considera que debería prohibirse, pero sin penalizar nunca a las mujeres que la practicasen, sino a los/las proxenetas y a sus clientes.

- Básicamente sí, aunque no exactamente por las mismas causas, pero suelen ser mujeres desfavorecidas socialmente y, en muchos casos, sin protección social: inmigrantes, por ejemplo.

Se presentarán unas respuestas consensuadas para debatir en gran grupo y se añadirán al Cuaderno individual de cada alumno. El alumnado que no esté de acuerdo con las conclusiones grupales podrá exponerlas como archivo individual en su Cuaderno señalando los motivos de disconformidad con el grupo.

2.5. APLICAR. Los hombres escriben sobre las mujeres: de Dulcinea a Maritornes

El personaje de la mujer no puede faltar en la literatura como en las otras artes. Pero salvo contadas excepciones (Teresa de Jesús, Juana Inés de la Cruz) siempre ha sido dictado por la mentalidad de un hombre en un porcentaje abrumador hasta llegar a la edad contemporánea. Dándose incluso la situación de que las pocas mujeres que ejercieron labores literarias en algunos casos se veían obligadas a utilizar seudónimos masculinos y en otros a escribir con la firma de un hombre real lo que, en realidad, ellas escribían (María Cherner es un ejemplo del primer caso y María Lejárraga lo es del segundo)

Los materiales seleccionados son dos fragmentos de audiolibros (La obra de teatro “El Barón” de Leandro Fernández de Moratín y un discurso sobre “Las mujeres del Quijote” de la pedagoga María Carbonell y Sánchez.

Miguel de Cervantes (1547-1616) escribe su principal obra en el periodo de entre siglos y aunque los personajes femeninos reales son tangenciales a la aventura de los dos cabalgantes masculinos, hay un personaje femenino fundamental en su obra que no deja de ser un personaje imaginario ideal, Dulcinea del Toboso, que solo existe en la mente del enloquecido jinete. Como señala la autora del audio en este discurso para alumnas de magisterio escrito por la pedagoga María Carbonell en 1905, el amor de don Quijote es un amor platónico en el que describe a una mujer ideal por la que siente un amor constante y eterno; una mujer hecha a la imagen de su concepto de mujer ideal para un caballero andante que no existe, en realidad no existen ninguno de los dos: ni el imaginario caballero andante ni la sin par Dulcinea del Toboso. En esta novela Cervantes presenta a una protagonista ideal que contrasta con la realidad de Aldonza Lorenzo o de Maritornes que sí son reales y mujeres comunes de su época. La propia María Carbonell acaba su disertación sobre Dulcinea dirigiéndose a las futuras maestras como “reinas del hogar” disculpable en un escrito de 1905.

No obstante lo anterior podemos decir también que el mismo Cervantes escribió entre sus novelas y cuentos algunos que adoptan claramente un punto de vista mucho más feminista para su época y que chocan con la mentalidad del momento, mentalidad en la que no cabían ni matrimonios elegidos libremente ni la infidelidad femenina. En “El celoso extremeño” y en “El viejo celoso” Cervantes se manifiesta favorable, y esto es revolucionario, a los amores libremente elegidos y no a los impuestos por la fuerza, y en la primera de ellas además no se castiga a la mujer infiel. Era el máximo de feminismo que se podía pedir en una época marcada por el trentismo y era revolucionario que la mujer pudiera elegir. Estos temas no aparecen, sin embargo, en el Quijote.

Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) vive ya en época plenamente ilustrada, dos siglos después de Cervantes, y en esta obra de teatro que firmó bajo seudónimo, El Barón, plantea temas tan femeninos como el de la elección, que aquí sale triunfante finalmente, aunque es la madre de la joven la que no considera que su hija deba elegir, por supuesto, tampoco el Barón, pero sí la figura paterna del padre que aquí, a falta de padre, encarna un tío. Ese tío es la voz de la conciencia y de la razón, el que “comprende” que, aunque con el permiso materno, la hija debe poder elegir marido y el que no se deja embobar por el Barón, el típico pícaro español que sí hace caer en sus embustes a la madre protagonista. Moratín plasma en esta obra teatral las posibles injusticias sociales que pueden traer consigo los matrimonios convenidos y no libremente elegidos si la hija, inducida por su madre, hubiese aceptado el matrimonio con el falso Barón.

Son dos casos, los de estas dos obras, en los que dos hombres (Cervantes y Moratín) presentan distintos tipos de mujeres y deciden por ellas más o menos de forma progresista: la mujer ideal y el amor platónico hacia un personaje femenino que no existe más que en la mente del Quijote, y la mujer real de principios del XIX que quiere elegir y choca con su propia madre que considera que es ella la que debe elegir la pareja de su hija pero ahora ya, a principios del XIX, se acepta que sea la mujer la que pueda tomar decisiones por sí misma. Pero al no encontrar una voz femenina que describa personajes femeninos tenemos que conformarnos con la mayor o menos benevolencia masculina a la hora de conceder derechos a las mujeres.

Como hemos visto en los apartados anteriores, durante mucho tiempo, la mujer no ha sido sujeto de sí misma. No podía decidir, no podía escoger; esa labor quedaba en manos de su padre (y si ya estaba casada, en manos de su marido). No era otro tampoco el papel de mujer en el mundo de la literatura, en donde su presencia como elemento activo (autora) ha sido muy escaso (aunque, a veces, brillante). Como muestra de esta realidad basta señalar dos autoras no muy alejadas de nosotros en el tiempo : María Cherner (XIX), que tuvo que firmar con seudónimo masculino (y de la que ya hemos oído un texto anteriormente) y María Lejárraga, cuyas obras eran firmadas con el nombre de su marido, que se llevó todo el prestigio mientras ella quedaba en el anonimato. Como consecuencia de ello han sido los hombres los que han tratado a las mujeres en sus escritos, pero dándonos su versión masculina de ellas. Para abordar esta cuestión, hemos seleccionado dos audiolibros: uno, de una mujer que dicta una conferencia sobre el tratamiento de las mujeres en El Quijote, de Cervantes, y el otro, de un dramaturgo ilustrado del siglo XVIII, Moratín, que nos habla del comportamiento de las mujeres en su tiempo.

Obviamente, cada autor presenta el tipo de mujer que prefiere. En el caso de Cervantes (y aunque en algunas Novelas ejemplares se plantea progresistamente el tema de la libertad de elección) nos presenta en El Quijote ‘su’ inexistente mujer ideal (Dulcinea del Toboso) frente a la mujer real que no le gusta (Maritornes); por el contrario, Moratín, dos siglos más tarde, nos presenta a mujeres reales que ‘quieren’ elegir, (compañero, por ejemplo) y también a personajes masculinos (el tío) que refuerzan esta intención.

Actividad REA12.2.5.1.

Escucha el fragmento del audiolibro de El Barón Moratín entre los tiempos 6:48 “Escena V” hasta 31:35 “no me gusta no” de la primera parte.

Audiolibro Parte I El Barón : comedía en dos actos (1822) – Fernández de Moratín, Leandro, 1760-1828 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=411731

Escucha el fragmento del audiolibro de Las mujeres del Quijote, la parte de Dulcinea desde 4,56 (ese amor constante y eterno) hasta 9,54 (las reinas del hogar tenéis el deber de realizarlo).

Audiolibro Las mujeres del Quijote (1905) – Carbonell Sánchez, María, 1852-1926 Leído por Ana Ruth Fernández Delgado https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=406026

Las mujeres del Quijote (1905) – Carbonell Sánchez, María, 1852-1926 https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=406026

Tareas 12.2.5.1.1. Teniendo en cuenta lo que has oído y leído en los materiales aportados (las dos audiciones y el texto sobre Las mujeres del Quijote) deberás:

- Redactar un texto que responda a la cuestión de si estas obras se hubiesen escrito, en vez de en el siglo XVII (El Quijote), en el XIX (El Barón) y a principios del XX (Las mujeres del Quijote), en nuestra época, qué aspectos de su contenido habría cambiado.

- Desde un punto de vista feminista qué parte de estas audiciones y texto no serían admitidas hoy.

- Compara ambos textos entre sí y demuestra si hay evolución entre Las mujeres del Quijote y las que presenta Moratín.

Este trabajo se realizará individualmente y una vez hecha la redacción debes grabarla con una aplicación del móvil e introducirla como tal en el cuaderno de prácticas y darle un título adecuado.

- La redacción la hará el alumnado una vez escuchadas las audiciones de los audiolibros señalados, pero para ello deberán tener en cuenta el tema de la libertad de elección que empezaba a plantearse ya en el periodo tanto de Cervantes como en el de Moratín; en el primero de forma individual y no a partir del Quijote sino de otras obras suyas, y en el segundo por la influencia de las corrientes de su época como la Ilustración. Tendrán que tener en cuenta que ni siquiera el texto más moderno, el de María Carbonell, sería aceptable hoy cuando manifiesta en su disertación “Y vosotras, jóvenes que me escucháis, (…) vosotras, las reinas del hogar, tenéis el deber de poetizarlo”.

- Movimientos feministas como el del sufragismo de finales del XIX y principios del XX y las revoluciones políticas, culturales y feministas que se desarrollan en el siglo XX y se extienden hasta hoy la mayoría de estos textos, incluido el de María Carbonell, no serían aceptables ni por el feminismo ni por las mujeres en general. El tema de la elección, en el mundo occidental, se superó hace tiempo; tampoco el caso de Dulcinea en el Quijote como personaje más importante femenino, lo sería porque se trata de una idealización de la idea de mujer que tiene el hombre. Y en el caso de Moratín tampoco lo sería esa sumisión de las mujeres hacia otra mujer o hacia otro hombre que decidiría por ellas.

- Sí hay evolución entre esos dos autores. El primero no ve a la mujer más que como ente ideal, dedicando muy poco espacio e importancia a las mujeres “reales” con las que se encuentra en su novela. Sin embargo, Moratín ya ve a la mujer como ente pensante y con capacidad para decidir apoyando, en el desarrollo de su obra de teatro, esa capacidad de las mujeres para decidir por sí mismas con quién quieren unirse ridiculizando a la mujer que quiere quitar esa capacidad a otras aunque ella ya la tiene por sí misma. Posiblemente, Moratín se adelanta a su tiempo, ya que, todavía perdurará mucho en la sociedad de su época y de todo el siglo XX las actitudes negacionistas de la mujer con capacidad de decisión.

La propia María Carbonell, no en el contenido de lo que dice sino en sí misma como conferenciante y enseñante y dirigiéndose a mujeres, nos presenta a una mujer que ya no está sometida a ser simple espectadora, sino que habla desde lo alto de la tarima, tarima que hasta entonces había estado siempre reservada a los hombres; nos va indicando que las mujeres comienzan a ser protagonistas y que pueden disertar, conferenciar, enseñar, exactamente igual que los hombres.

Para realizar esta tarea te será útil ver la videopíldora explicativa «Cómo editar un pódcast con Audacity» en la que se informa sobre cómo editar un pódcast con Audacity, que tienes a tu izquierda.

2.6. VALORAR. La larga lucha por el acceso a todas las profesiones

Monjas, maestras, enfermeras van a ser tres tipos de mujer que escapan de los trabajos, exclusivamente, en el hogar y de los trabajos tradicionales de las mujeres que hemos visto anteriormente.

Para ser maestra es necesario que esa mujer haya tenido acceso al estudio y, aunque en tiempos anteriores al XIX hay mujeres que, de una forma u otra, escapan a la ignorancia a la que estaban condenadas todas como, por ejemplo, la salmantina Beatriz Galindo, que, de origen humilde campesino, consiguió convertirse en una mujer con una esmerada educación y un gran dominio del latín del que le quedaría ese apodo de La Latina y por el cual la reina Católica, Isabel, la llamaría para estar a su lado y actuar como consejera suya; o Lucía de Medrano, contemporánea de La Latina, sería otra excepción a la regla, una mujer con amplios conocimientos, de latín entre otras cosas, que llegó a dar alguna “lección” en la Universidad salmantina. Pero las excepciones no hacen la regla y no será que la mujer tenga acceso a la formación hasta la Ley Moyano (1857) en que se recoge por primavera vez en España el derecho al estudio de las niñas (de 6 a 9 años). Será a partir de mediados del XIX cuando las mujeres tengan el derecho de tener una mínima formación primaria generalizada. Catorce años después, una mujer conseguirá un permiso especial de Amadeo I de Saboya para poder estudiar bachillerato y acceder a la universidad (1871). Pero antes la mujer se había ido incorporando poco a poco en la enseñanza primaria, incluso cuando ella misma era analfabeta cumpliendo la función de enseñar las labores del hogar a otras niñas, aunque fuera de la escuela pública (1783-1838) para perpetuar el lugar de la mujer en el interior del hogar. La maestra maternal será el siguiente modelo que ya permitirá a la mujer entrar en las escuelas públicas de niños (1838-1876), una maestra que ejercerá la educación preescolar en lo que en España se llamó escuelas de parvulitos, con una función eminentemente “maternal” y de apoyo al maestro varón, que garantizaba, además, un sueldo menor para estas maestras. Con la Ley Moyano (1858) comienza la profesionalización real de las mujeres como maestras formadas en una escuela normal y también la generalización de las mujeres como maestras, no solo para parvulitos sino, también en el resto de la enseñanza primaria.

Al igual que con las maestras, en la enfermería también nos encontramos con enfermeras antes de tiempo. Isabel Zendal será una de esas excepciones. En 1803 se embarcará en la Real Expedición Filantrópica de la Vacunación de la viruela. Balmis la incorpora a la expedición y ella acepta, quizás para buscar unas mejores condiciones para ella y su hijo en ultramar. Su labor en la nave como cuidadora y vigilante de los niños para que no se inmunizaran entre sí, consiguió que la expedición fuera todo un éxito y que con ella comenzara la erradicación de la viruela en el mundo. Previamente, ya había trabajado en hospitales de caridad como el de La Coruña y es que para prestar servicios de apoyo a la medicina no se precisaba ningún tipo de formación previa, por lo que la enfermería como actividad femenina no se puede temporalizar. Será Florence Nightingale en Inglaterra en 1859 la que siente las bases de la enfermería tradicional que poco a poco se irán generalizando y siempre, mayoritariamente, formada por mujeres, razón por la cual quizás no se convierte en estudios universitarios en España hasta tan tarde como 1977. Por lo tanto, encontramos aquí un trabajo que siempre fue ejercido por mujeres, aunque no fuera hasta el siglo XIX muy adelantado que no se convirtió en un oficio reglado y nombrado.

Con estas dos profesiones, eminentemente femeninas, las mujeres se incorporan a dos actividades clave del mundo industrializado, de la era contemporánea y del estado del bienestar. En muchos casos, estas profesiones también han sido realizadas por mujeres que, al mismo tiempo, tenían una función religiosa, las monjas que en muchas ocasiones realizaban un trabajo no retribuido, ya que era entendido más como servicio al prójimo (asistencial, caritativo, …) que como trabajo.

Durante la II República la mujer obtendrá derechos muy importantes que nunca había tenido: derecho al divorcio, a ser elegidas y a votar, un mayor acceso a la educación y al mundo laboral, y comenzaba a debatirse el derecho al aborto cuando comenzó la Guerra Civil.

Tras la guerra civil española se produce un retroceso en los avances anteriores que iban introduciendo a la mujer en el mundo laboral moderno. Así, el Fuero del Trabajo (1938) dice: “En especial, prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica.”

De esta forma la mujer volvía, o eso se pretendía, al papel de esposa y madre. Y, además, sometida a la voluntad del marido para trabajar, abrir o regentar un negocio, pedir un préstamo o abrir una cuenta bancaria. De hecho, se prohíbe el acceso de la mujer a cualquier cargo directivo en empresa y también a ejercer determinados trabajos: abogado del Estado, juez, fiscal, diplomático, registrador de la propiedad, notario, inspector de trabajo, … Y en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 se impone la autorización del marido para toda mujer que quiera firmar un contrato de trabajo (salvo en caso de separación).

Será la Sección Femenina de Falange Española la que se encargará de adoctrinar a las mujeres en el único campo al que debe aspirar una mujer: casarse y tener hijos para cuidar de ellos y del hogar.

La Ley de enseñanza primaria de 1945 destinaba a las alumnas la preparación “especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas.”

A la mujer se le cerraba el paso a la enseñanza secundaria o superior, excepto para los trabajos eminentemente ocupados por mujeres: el magisterio y la enfermería.

La Iglesia y la Sección Femenina de Falange Española se encargarán de difundir entre todos y dejar claro a las mujeres cuál es su papel: “Vuestra función es crear muchos hijos fuertes y sanos para Dios, España y la Falange”

Para crear a esta nueva mujer, que venía a ser la antigua mujer de todos los tiempos, se creará un Servicio Social obligatorio para todas las mujeres dirigido desde Falange Española, dejando clara la superioridad del hombre sobre la mujer y su subordinación a ellos. Para la mujer quedaban reservadas una serie de tareas relacionadas con el hogar, no con trabajos externos: “cocinera, doncella, costurera, bordadora, zurcidora, planchadora, recadera, enfermera, contable, economista, maestra, higienista” para las que se consideraba que tenía condiciones naturales. También se le permitía realizar actividades fuera del hogar: “actividades asistenciales, prestaciones voluntarias en comedores infantiles, talleres, hospitales” y actividades deportivas como la gimnasia.

Para poder acceder a una oposición, obtener un título, trabajar, tener pasaporte, pertenecer a una asociación o sacarse el carnet de conducir era imprescindible haber realizado el Servicio Social.

Siguiendo estos principios, muchas empresas cesaban a sus trabajadoras cuando estas contraían matrimonio, por ejemplo, RTVE y Telefónica. La situación de la mujer no comenzará a mejorar levemente hasta los años 60 cuando los tecnócratas releguen a Falange, pero el Servicio Social siguió siendo obligatorio hasta 1978 y no fue abolido hasta 2001.

A finales del siglo XIX y durante gran parte del XX, la mujer va incorporándose paulatinamente a otras muchas actividades que antes le habían sido vedadas. En algunos casos se les permite incorporarse por una sencilla razón: cobrarán menos que los hombres. Por ejemplo, en las fábricas.

En otros casos, y aunque sea secundariamente, comenzarán a trabajar en sectores de mayor prestigio social, aunque en la banda inferior de estos: no habrá, al principio, catedráticas de universidad, pero sí habrá maestras de primaria; no habrá médicos, pero sí enfermeras. Parten de niveles tan bajos que las primeras maestras serán maestras analfabetas (enseñaban lo que las mujeres “debían” saber: cocina, costura, etc. y para eso no era necesario saber leer y escribir); serán enfermeras, pero el título de enfermera no llegará hasta mucho más adelante (solo necesitaban saber cómo cuidar a un enfermo, menor o adulto). Muchas de esas tareas hasta entonces las habían realizado las monjas, pero no como una actividad laboral especializada, con formación y remuneración.

La Segunda República vendrá a dar el espaldarazo a esta lenta incorporación que podemos decir que comienza a mediados del siglo XIX, pero los avances nunca son definitivos y los logros conseguidos sufrieron un retroceso por motivos políticos e ideológicos y así tras la guerra civil y el triunfo del franquismo la mujer vuelve a ocupar un papel subordinado al hombre, quedando relegada laboralmente y debiendo asistir a instituciones de formación femenina como la Sección Femenina de Falange Española.

Ejemplos de leyes y limitaciones a la mujer

Fuero del Trabajo (1938):

«En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica.»

Ley de Enseñanza Primaria (1945):

«Las maestras deben preparar: “especialmente para la vida del hogar, artesanía e industrias domésticas.»

Papel de las mujeres para la Sección Femenina de Falange Española:

«Vuestra función es crear muchos hijos fuertes y sanos para Dios, España y Falange.»

Las mujeres casadas, para esta organización dirigente, solo deben hacer labores en casa y de estos tipos:

«…cocinera, doncella, costurera, bordadora, zurcidora, planchadora, recadera, enfermera, contable, economista, maestra, higienista.»

y fuera del hogar, preferentemente solteras, pueden trabajar:

«…actividades asistenciales, prestaciones voluntarias en comedores infantiles, talleres, hospitales.»

Muchas mujeres eran despedidas de sus trabajos cuando se casaban y para todo tenían que tener el permiso del marido y haber hecho el Servicio Social: abrir una cuenta bancaria, un pequeño negocio, sacar el carnet de conducir o el pasaporte, etc, etc.

Actividad REA12.2.6.1.

Actividad para realizar en pequeño grupo.

Logros de la mujer

Tareas 12.2.6.1.1

A partir de las siguientes ilustraciones y materiales deberéis opinar sobre los logros conseguidos por las mujeres para incorporarse a la vida laboral contemporánea (siglos XIX y XX), en dos profesiones: la de maestra y la de enfermera; y analizaremos los problemas por lo que pasaron y los retrocesos que ha sufrido en ese camino profesional hasta los años 60 del siglo XX.

Para realizar el trabajo deberéis ver los siguientes materiales y responder en el Cuaderno a las preguntas planteadas:

Retrato de grupo de una clase de escuela unitaria femenina https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=518939

- ¿Qué es una escuela unitaria?

- ¿Qué es coeducación?

- ¿Cuándo se permitió en España la coeducación?

- Una escuela unitaria es aquella que agrupa en un solo aula un alumnado de distintas edades y niveles atendido por un único enseñante, debido al escaso número de alumnos en esa zona que suele ser rural con pocos niños en edad de estudiar.

- Educación conjunta en el centro y en las aulas de alumnado de ambos sexos.

- Hasta finales del siglo XVIII no comienza a educarse en centros escolares a las niñas, por lo que en periodos anteriores no cabe hablar de coeducación porque directamente la mujer no tenía acceso a la enseñanza. Cuando la mujer comienza a poder asistir a un centro educativo, recibe enseñanzas diferentes de las de los hombres, por lo que tampoco, en esa situación, se puede hablar de coeducación ya que las enseñanzas son diferentes para chicos y chicas.

- A principios del siglo XIX (Informe Quintana, 1813) comienza a hablarse de que las niñas deberían recibir la misma educación que los niños, que esta debería ser gratuita, con los mismos textos y con la misma metodología. Este informe no se llevó a la práctica, pero sí comenzó el debate sobre la inclusión de las niñas en los centros educativos.

- La Ley Moyano (1857) legisla que niños y niñas deben permanecer separados. Y se crean los primeros centros educativos para mujeres adultas (Escuela Normal de Maestras, escuelas de enfermeras, de comercio, …) Son los primeros centros educativos para mujeres.

- Ley de 1909 según la cual la educación será universal hasta los 12 años.

- Real Orden de 1910: Derecho de todos y todas a matricularse libremente en cualquier centro educativo, a su libre elección y en las mismas condiciones.

- 1927: Separación de sexos en bachillerato y creación de los primeros institutos femeninos.

- La ILE (Institución Libre de Enseñanza) aboga por la coeducación desde 1892 e intentará a lo largo del tiempo aplicarla en sus centros.

- La II República no obliga a la coeducación en la enseñanza primaria hasta 1937, en plena guerra civil y solo en la zona republicana

- Franquismo: prohíbe la coeducación y la Sección Femenina de Falange Española aboga porque a la mujer se la forme en las labores como madre y ama de casa.

- Ley General de Educación de 1970: permite la coeducación sin que esta se generalice.

- LOGSE: sin citar el término coeducación, reconoce la discriminación por razón de sexo y la necesidad de implantar el principio de igualdad de oportunidades.

- En resumen: la coeducación entendida como enseñanza en igualdad de chicos y chicas se lleva a cabo parcialmente durante la II República y con la LGE de 1970, y mayoritariamente a partir de la LOGSE (1990).

FESTIVIDAD DE LA MILAGROSA EN EL PSIQUIÁTRICO (1938) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=501112

- ¿Quiénes son las mujeres que ejercen la enfermería o el cuidado de los internos del psiquiátrico en esta foto?

- ¿Se les puede considerar trabajadoras a todos los efectos?

- Son monjas. Por lo tanto, no son, en esa época, profesionales formadas en enfermería a todos los efectos.

- No. En aquella época no solían tener formación profesional como enfermeras. Ejercían una labor social y caritativa y, en muchos casos, no recibían un salario por esa labor directamente

CURANDO (1960-1970) https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=507266

- ¿Quiénes son las mujeres que ejercen la enfermería o el cuidado de los internos en esta foto?

- ¿Se les puede considerar trabajadoras a todos los efectos?

- ¿Qué diferencias aprecias con la fotografía anterior?

SERVICIO SOCIAL. LAS ALUMNAS DEL SERVICIO SOCIAL DE LA SECCIÓN FEMENINA MUESTRAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS ELABORADOS EN EL AULA https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=508883

- ¿Qué significado tiene esta foto?

- ¿Para qué se están preparando estas mujeres?

- ¿Era obligatorio hacer el Servicio Social?

- ¿Qué ocurría si no se realizaba?

Y una vez contestadas estas cuestiones de las cuatro fotos, deberás opinar en pequeño grupo lo que se señalaba al comienzo de la tarea e inferir si los logros conseguidos por la mujer a lo largo del tiempo son definitivos o pueden tener marcha atrás y retrocesos.

Redacta en el cuaderno las respuestas consensuadas en pequeño grupo.

- Enfermeras profesionales.

- Sí.

- En el primer caso aparecen como acompañantes de los enfermos en un acto religioso y con su indumentaria de la orden religiosa a la que pertenecen; en el segundo realizando un acto sanitario con el uniforme oficial de enfermera.

- Muestran sus trabajos finales del Servicio Social que tenían que hacer todas las mujeres durante el franquismo: canastillas de bebé, trabajos de bordado…

- Para su vida en el hogar como amas de casa y como madres.

- Sí.

- Entre otras cosas, no se podría acceder a un puesto de trabajo en la administración pública ni obtener el pasaporte, el carnet de conducir o cualquier tipo de diploma de estudios que estuviese realizando o fuese a realizar ni pertenecer a asociaciones o poder pedir permiso para portar armas…

Redacta en el cuaderno las respuestas consensuadas el pequeño grupo.

Una vez respondidas las respuestas el alumnado, organizado en pequeños grupos, redactará para incluir en su cuaderno las respuestas a esas cuestiones consensuadas.

Actividad REA12.2.6.2.

Veamos esta videopíldora para aprender a practicar algunas habilidades digitales y apliquemos los aprendido a la Fototeca de la BVPB.

Recorte de un fragmento de texto facsímil mediante el Panel de recortes de Windows.

Edición digital: técnica del recorte de imagen e historial del portapapeles

Los sistemas operativos de los artefactos electrónicos permiten realizar capturas de recortes de imágenes que luego se pueden reutilizar, si las licencias de derechos ─como las de la BVPB─ lo permiten.

Por ejemplo, en un PC el Panel de recortes se activa pulsando la combinación de teclas Windows + Mayús + S: permite seleccionar una zona de la pantalla y guardarla en el portapapeles, para después pegarla donde interese mediante las teclas Crtl + V. Los sistemas operativos Linux, Mac o Android e iOS de teléfonos y tabletas tienen también sus propias combinaciones.

Conviene activar también el Historial del Portapapeles para poder guardar las selecciones copiadas y poder pegarlas donde y cuando convenga.

Reutilizando materiales de la Fototeca

Tarea 12.2.6.2.1.

- Visita la colección del micrositio temático Fototeca de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Pedagógico.

- Localiza tres fotografías de mujeres, diferentes de las que aparecen en este REA, indicando en cada una de ellas la función que estas cumplen, indicando también el enlace persistente y el título de la fotografía.

- Puedes refinar las búsquedas utilizando varios criterios; veamos algunos ejemplos:

- Biblioteca: Biblioteca Pública del Estado en Pontevedra o Biblioteca de Aragón.